GERMES, biologie

Articles

-

ALLERGIE & HYPERSENSIBILITÉ

- Écrit par Bernard HALPERN, Georges HALPERN, Salah MECHERI, Jean-Pierre REVILLARD

- 12 574 mots

- 2 médias

Pour déterminer une allergie du type tuberculinique, il faut utiliser des germes entiers. En effet, l'administration séparée de divers constituants isolés aboutit plutôt à l'établissement d'une allergie du type immédiat (anaphylaxie ou phénomène d'Arthus). -

BACTÉRIES

- Écrit par Jean-Michel ALONSO, Jacques BEJOT, Patrick FORTERRE

- 11 052 mots

- 3 médias

Bien que l'existence des micro-organismes ait été révélée par les premiers microscopes, voilà près de trois cents ans, il fallut pourtant attendre les travaux de Pasteur et de ses contemporains pour découvrir l'importance des bactéries dans la vie de l'homme. Ce fut alors l'extraordinaire épanouissement...

-

BACTÉRIOLOGIE

- Écrit par Jean-Michel ALONSO, Jacques BEJOT, Michel DESMAZEAUD, Didier LAVERGNE, Daniel MAZIGH

- 18 329 mots

- 11 médias

...Ulsénius, en 1496, en affirme la contagiosité, puis vers 1519, von Hutten soupçonne, à son origine, de « petits vers ailés » et Paracelse, « de petits germes vivants ». Ces idées, bien que combattues par la majorité des médecins et des savants, amenèrent cependant des mesures de prophylaxie : dès 1500,... -

EAU - Approvisionnement et traitement

- Écrit par Georges BREBION, Cyrille GOMELLA, Bernard LEGUBE

- 10 057 mots

- 5 médias

...nouveaux procédés de traitement. En revanche, pour des opérations de contrôle, des tests globaux de contamination fécale à réponse rapide sont effectués, les germes pathogènes étant principalement d'origine fécale. Les tests consistent à déceler la présence de germes-tests tels que E. Coli... -

ÉVOLUTION

- Écrit par Armand de RICQLÈS, Stéphane SCHMITT

- 15 123 mots

- 10 médias

...toujours l'accent sur la permanence des formes vivantes au fil des générations. À partir de la fin du xviie siècle, l'essor de la théorie des germes préexistants va encore renforcer cette conception fixiste des espèces : selon cette doctrine, les êtres vivants ont été créés une fois pour toutes... -

EXTRÉMOPHILES

- Écrit par Jacques DIETRICH, Jean GUEZENNEC

- 2 856 mots

Les environnements considérés par l'homme comme extrêmes en termes de température, de pression, de pH et de salinité sont souvent colonisés par des micro-organismes, auxquels on a donné le nom d'extrémophiles. Ces derniers, bien adaptés à ces conditions physico-chimiques particulières, sont capables...

-

GÉNÉRATION SPONTANÉE - (repères chronologiques)

- Écrit par André BRACK

- 384 mots

Haute Antiquité Les écrits de Chine, d'Inde, de Babylone, d'Égypte relatent la production de pucerons, de mouches, de crapauds, à partir de bambous, d'ordures, de boue.

Monde gréco-romain Les philosophes Thalès, Démocrite, Platon, Épicure et Lucrèce développent cette idée. ...

-

GÉNÉRATION SPONTANÉE : FIN D'UNE CONTROVERSE

- Écrit par André BRACK

- 290 mots

- 1 média

En publiant son ouvrage Hétérogénie, ou Traité de la génération spontanée en 1859, Félix Pouchet, correspondant de l'Institut, définit la génération spontanée comme étant la production d'un être organisé nouveau, dénué de parents, et dont tous les éléments primordiaux ont été tirés...

-

GUERRE MONDIALE (PREMIÈRE) - La santé aux armées

- Écrit par Anne RASMUSSEN

- 4 542 mots

- 1 média

...de shrapnel entraînent dans les plaies débris de capote, morceaux de cuir, fragments de sol, éclats de bois, et toute leur population microbienne. Les germes pullulent et rendent critiques des blessures dont la gravité initiale n’était pas alarmante. La « plaie de guerre », ainsi qu’elle est désignée,... -

IMMUNITÉ, biologie

- Écrit par Joseph ALOUF, Michel FOUGEREAU, Dominique KAISERLIAN-NICOLAS, Jean-Pierre REVILLARD

- 21 509 mots

- 11 médias

...multiplication extracellulaire (la plupart des bactéries pathogènes, notamment les staphylocoques et les streptocoques, les clostridies et de nombreux germes à Gram négatif). En revanche, les défenses contre de nombreux virus, les bactéries à développement intracellulaire (multiplication dans les phagocytes),... -

LAIT

- Écrit par Guy CHANTEGRELET, Charles FLACHAT

- 4 705 mots

- 8 médias

...à 500 000 par ml) sont d'origine et de nature très variées. Certains sont endogènes, d'autres proviennent de l'environnement (contamination du lait par germes des poussières, fourrages, matériel de collecte ainsi que par ceux des animaux et même de l'homme). On rencontre des ferments lactiques, des ... -

MALADIES INFECTIEUSES

- Écrit par Catherine DUPUIS

- 5 803 mots

- 1 média

Les maladies infectieuses, dites également maladies transmissibles, diffèrent des autres affections en ce que leur naissance requiert absolument la pénétration dans l'organisme hôte d'un agent infectant vivant. La spécificité de celui-ci apparaît, d'une part, dans le tableau clinique de la maladie et,...

-

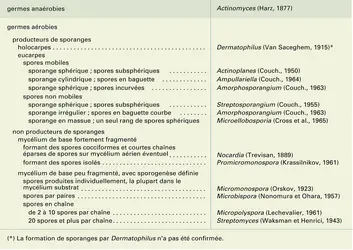

MICROBIOLOGIE

- Écrit par Corinne DOREL, Philippe LEJEUNE, Jean-Michel PANOFF

- 3 878 mots

- 9 médias

D'après son étymologie grecque, la microbiologie est la science des êtres vivants de petite taille. Mais que signifie « petit » et qu'est-ce que la « vie » ?

La petitesse de la taille d'un organisme vivant se détermine en fonction de l'acuité visuelle de l'espèce humaine....

-

PASTEUR LOUIS (1822-1895)

- Écrit par Paul MAZLIAK

- 6 441 mots

- 2 médias

...chimique, accéléré par un « ferment » qui n'était qu'un type particulier de catalyseur. Pasteur prit le contre-pied des idées dominantes en avançant sa « théorie des germes » : aux ferments catalytiques inertes, il opposa, comme agents des fermentations, des micro-organismes vivants qui produisaient ou... -

PNEUMONIE

- Écrit par Chantal GUÉNIOT

- 3 234 mots

- 4 médias

L’examen bactériologique est nécessaire lorsqu’il y a des signes de gravité. En effet, il est très important dans ce cas de connaître avec précision la cause de l’infection afin de vérifier au plus vite que l’antibiotique prescrit est adapté. Il est indispensable également lorsqu’il s’agit d’une pneumonie... -

PRÉFORMATION ET ÉPIGENÈSE

- Écrit par Maria Teresa MONTI

- 6 746 mots

- 7 médias

Selon le dictionnaire Le Robert, la préformation est « une des deux théories biologiques en lutte aux xviie et xviiie siècles, selon laquelle l’organisme vivant est complètement constitué dans le germe ». Son opposé est l’épigenèse, « théorie selon laquelle un embryon se développe par différenciations...

Média