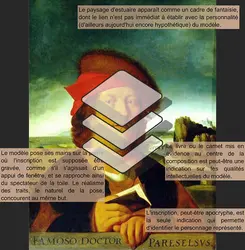

PARACELSE (1493-1541)

Le médecin suisse Paracelse (de son vrai nom, Theophrast Bombast von Hohenheim) joue un rôle considérable dans l'histoire de la médecine, de la philosophie, des religions, entre le Moyen Âge et l'époque moderne. Il incarne les contradictions, les invraisemblances, les intuitions géniales de la Renaissance. S'il ouvre des voies nouvelles à la science, il est également alchimiste et théologien. Penseur qui réfléchit sur son art, il est, selon les mots de Giordano Bruno, « le premier qui ait de nouveau considéré la médecine comme une philosophie ». Considérée généralement comme synthèse médicale, l'œuvre paracelsienne mérite tout autant d'être tenue pour une synthèse philosophique.

Le médecin vagabond

Né à Einsiedeln près de Zurich, Paracelse est mort à quarante-huit ans, à Salzbourg, où se trouve son tombeau (dans l'église Saint-Sébastien). Si plusieurs points de détail le concernant sont encore discutés (l'obtention du doctorat à Ferrare, par exemple), si certaines légendes restent encore tenaces (voyages en Orient, séjour en Égypte), sa vie commence à être mieux connue. Vie d'études, d'errance, d'exil, comparable à celle de beaucoup d'hommes du xvie siècle : Albrecht Dürer, Nicolas Copernic, Giordano Bruno.

Paracelse appartient à une vieille famille noble de Souabe, les Bombast von Hohenheim. Son père, médecin et professeur à l'école des mines de Villach, lui donna le prénom de Theophrast en souvenir du botaniste Théophraste d'Erésos (372 ?-287 av. J.-C.). C'est par admiration pour le célèbre médecin du siècle d'Auguste, Celse, qu'il s'attribua, selon un usage fréquent de son temps, le surnom de Para-Celse.

Sa vie se divise en trois grandes périodes, la deuxième étant marquée par son professorat à Bâle (1527-1528) : enfance et scolarité à Einsiedeln et en Carinthie ; premier cycle de voyages et d'études à travers l'Europe et premier établissement à Salzbourg en 1524-1525 ; de 1525 à 1527, deuxième cycle de voyages en Souabe, en Alsace, à Strasbourg qui l'héberge en 1526.

À Bâle où il est appelé sur l'initiative d'Œcolampade (Johannes Hausschein) et de l'éditeur d'Érasme, Jean Froben, il provoque le scandale : il donne ses cours en allemand, il brûle publiquement les ouvrages de Galien et d'Avicenne.

Sa mort, survenue dans des circonstances obscures, interrompt un troisième cycle de voyages, d'abord en Suisse et en Alsace, en Franconie et en Bavière, en Autriche et au Tyrol, en Bohême et en Saxe.

Le rôle joué par Paracelse dans les mouvements religieux et sociaux qui agitaient l'Allemagne d'alors, bien que mal connu, paraît important. Les contacts qu'il entretint avec les cercles évangéliques et anabaptistes sont bien assurés. Il est difficile de savoir s'il participa aux mouvements paysans.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bernard GORCEIX : ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de l'Université, docteur ès lettres, maître de conférences à l'université de Poitiers

Classification

Pour citer cet article

Bernard GORCEIX. PARACELSE (1493-1541) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

ACIDES & BASES

- Écrit par Yves GAUTIER, Pierre SOUCHAY

- 12 364 mots

- 7 médias

On invoqua d'abord des causes occultes pour expliquer les propriétés particulières des acides et des bases. Paracelse (début du xvie s.) croyait à un acide élémentaire universel, communiquant à tous ses composés la saveur et le pouvoir dissolvant, et, plus tard, Glauber (début du xviie s.)... -

ALCHIMIE

- Écrit par René ALLEAU, Universalis

- 13 642 mots

- 2 médias

...symbolisme alchimique médiéval s'est effectué au xvie siècle, principalement, comme l'a souligné Ganzenmüller, dans la partie de l'œuvre de Paracelse qui s'est attachée à mettre en relief les aspects naturalistes et médicaux de l'alchimie. Techniquement, Pagel a rappelé que la pharmacie traditionnelle... -

ALLEMANDES (LANGUE ET LITTÉRATURES) - Littératures

- Écrit par Nicole BARY, Claude DAVID, Claude LECOUTEUX, Étienne MAZINGUE, Claude PORCELL

- 24 585 mots

- 29 médias

Médecin, panvitaliste et anthropocentriste, Paracelse développe la notion d'analogie – en tant que microcosme, l'homme reflète l'univers (macrocosme) –, ordonne les êtres de la « petite mythologie » selon une théorie des quatre éléments (Elementargeister), et sa pensée marque... -

CHIMIE - Histoire

- Écrit par Élisabeth GORDON, Jacques GUILLERME, Raymond MAUREL

- 11 186 mots

- 7 médias

...par opposition à l'élément terrestre plus ou moins passif, conformément aux suggestions de l'expérience technique. Mais au xvie siècle, on vit aussi Paracelse attribuer les pouvoirs réactifs de la matière au « mercure », au « soufre » et au « sel », c'est-à-dire à trois principes d'action qui sont en... - Afficher les 12 références

Voir aussi