GÉNIE GÉNÉTIQUE

Utilisation des gènes

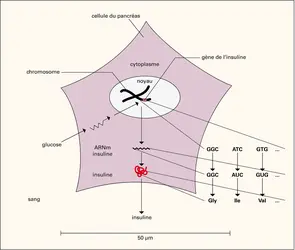

La connaissance de la séquence d'un gène (fig. 4) permet :

– de la comparer à celle des autres versions (allèles) du même gène ;

– de suivre les modifications de la séquence du gène chez différentes espèces au cours de l'évolution ;

– d'étudier la fonction du gène dans sa version normale et mutée ;

– de procéder au tri des embryons porteurs de maladies génétiques ;

– de faire une sélection basée non plus seulement sur les caractéristiques biologiques globales des individus mais sur des marqueurs génétiques précis ;

– de préparer des protéines recombinantes, à partir de cellules ou d'organismes génétiquement modifiés, afin de les étudier au laboratoire ou de les utiliser comme médicaments ;

– de procéder à des thérapies géniques en transférant, dans des cellules somatiques de patients, des gènes capables de corriger des défauts génétiques ou d'induire la mort de cellules tumorales ;

– d'utiliser des organismes génétiquement modifiés destinés à étudier les gènes, à préparer des animaux modèles pour étudier les maladies humaines et mettre au point de nouveaux médicaments, à contrôler le rejet d'organes de porc devant être transplantés chez des patients, à préparer des protéines recombinantes d'intérêt pharmaceutique (anticorps monoclonaux antitumeurs, vaccins, facteurs sanguins, hormones, etc.) et à améliorer les produits agroalimentaires (plantes et animaux résistants à des maladies, micro-organismes, plantes et animaux contenant plus de vitamines, de protéines, d'agents antioxydants ou moins de toxines, de molécules allergènes, etc.).

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Louis-Marie HOUDEBINE : directeur de recherche, unité de biologie du développement et reproduction, Institut national de la recherche agronomique

Classification

Pour citer cet article

Louis-Marie HOUDEBINE. GÉNIE GÉNÉTIQUE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

TECHNIQUES DU GÉNIE GÉNÉTIQUE - (repères chronologiques)

- Écrit par Nicolas CHEVASSUS-au-LOUIS

- 505 mots

1962 Découverte, par Werner Arber, des enzymes de restriction, enzymes bactériennes capables de couper l'ADN.

1971 Première utilisation, par Daniel Nathans, des enzymes de restriction comme ciseaux moléculaires : découpage de l'ADN du virus SV40.

1975 Mise au point, par Edwin Southern,...

-

ANIMAUX MODÈLES, biologie

- Écrit par Gabriel GACHELIN, Emmanuelle SIDOT

- 9 550 mots

- 8 médias

...souris (on mesure le parallélisme avec les travaux sur la fécondation in vitro chez l'homme menés au même moment) et leur réimplantation dans l'utérus. C'est vers 1985 que l'application de ce savoir sur la manipulation des œufs aux méthodes de la génétique moléculaire (grâce à laquelle on peut produire... -

ANTICORPS MONOCLONAUX

- Écrit par Michel MAUGRAS, Jean-Luc TEILLAUD

- 2 137 mots

Ces deux régions étant codées par des gènes différents, les chercheurs ont fabriqué des anticorps chimériques homme-souris en associant les gènes humains des régions constantes aux gènes de souris des régions variables de l'anticorps monoclonal initial. Les anticorps chimériques sont beaucoup... -

ARNm THÉRAPEUTIQUES

- Écrit par Bruno PITARD

- 6 616 mots

- 5 médias

Un grand nombre de maladies, génétiques en particulier mais aussi acquises, pourraient être soignées si on pouvait introduire dans l’organisme, voire dans les cellules en cause, la ou les protéines capables de corriger l’anomalie à l’origine de la maladie. Face à ce besoin, on ne dispose que d'une...

-

ASILOMAR CONFÉRENCE D' (1975)

- Écrit par Jérôme PIERREL

- 617 mots

La rencontre qui s'est tenue du 24 au 27 février 1975 à Asilomar en Californie ne fut pas une conférence scientifique ordinaire du fait de la présence d’une quinzaine de journalistes. Elle était organisée par un petit groupe de scientifiques mené par Paul Berg, biochimiste de l’université...

- Afficher les 39 références

Voir aussi

- PROMOTEUR, biologie moléculaire

- HYBRIDATION MOLÉCULAIRE

- ADN POLYMÉRASE

- ARN MESSAGER ou ARNm

- RECOMBINAISON HOMOLOGUE, génétique moléculaire

- SÉQUENÇAGE, génétique moléculaire

- PUCE À ADN ou BIOPUCE

- LIGASES

- THÉRAPIE GÉNIQUE

- TUMEUR MALIGNE

- AMÉLIORATION GÉNÉTIQUE

- MODÈLE, biologie

- PROTÉINES BIOSYNTHÈSE DES

- INFORMATION GÉNÉTIQUE

- RÉSISTANCE BACTÉRIENNE

- BIO-INFORMATIQUE

- ENZYMES DE RESTRICTION ou ENDONUCLÉASES DE RESTRICTION

- CLONAGE MOLÉCULAIRE

- AMPLIFICATION GÉNIQUE IN VITRO

- PATRIMOINE GÉNÉTIQUE

- NUCLÉOTIDIQUE SÉQUENCE

- GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE

- PROTÉINES

- TRANSGENÈSE