BIOPHYSIQUE

Investigation des structures moléculaires

La biophysique moléculaire se donne pour tâche l'étude de l'organisation spatiale des macromolécules en relation avec leurs interactions fonctionnelles dans le milieu biologique. C'est peut-être dans ce domaine que la puissance des méthodes physiques se révèle de façon le plus spectaculaire, par leur pouvoir de résolution aussi bien spatiale que temporelle ; certaines de ces méthodes mesurent des distances de l'ordre du cent millionième de centimètres avec une précision dépassant le dixième, précision nécessaire car c'est à cette distance que se situent les interactions importantes. D'autres mesurent des mouvements relatifs de molécules et les phénomènes qui leur sont associés à l'échelle du milliardième de seconde.

Ces recherches structurales ont pris un grand essor à partir du moment où il a été devenu possible d'isoler, de purifier et de cristalliser les protéines et les acides nucléiques ; les méthodes cristallographiques ont pu leur être appliquées et un pas décisif fait dans la connaissance de ces constituants biologiques fondamentaux.

La détermination de la structure tridimensionnelle de l'hémoglobine par Perutz et celle de l'acide désoxyribonucléique (ADN) par Crick et Watson dans les années cinquante ont été les premiers exemples de ce type de recherche, avec un retentissement considérable : dans le cas de l'hémoglobine, l'organisation dans l'espace de ces pelotons de longues chaînes d'acides aminés, jusqu'alors absolument inextricables, a été pour la première fois connue et visualisée, ainsi que la disposition des plans tétrapyroliques des hèmes porteurs de la fonction ; cette connaissance a été en elle-même inestimable pour la compréhension des mécanismes par lesquels cette protéine joue son rôle de vecteur dans les échanges d'oxygène et de gaz carbonique liés à la respiration. Mais, par-delà, a été ouverte la possibilité de mettre en correspondance la réactivité chimique des protéines catalytiques avec leur structure.

Dans un domaine non moins important, la découverte de la structure en double hélice de l'ADN a apporté une information clé pour le développement de la biologie moléculaire de l'information génétique. Bien d'autres macromolécules ont été depuis purifiées, cristallisées et étudiées avec une précision croissante par les méthodes cristallographiques mettant en œuvre soit la diffraction X, soit la diffraction de neutrons. Les informations obtenues par cette voie sont irremplaçables et font partie de toute étude de structure fonctionnelle approfondie.

Si puissante soit-elle, la cristallographie ne donne qu'une image statique de la structure d'une macromolécule, figée dans un état solide particulier, et ne peut fournir d'information directe sur l'état fonctionnel de celle-ci. C'est l'étude en solution dans des milieux aussi proches que possible des conditions physiologiques qui peut seule apporter des renseignements sur leur comportement dynamique fonctionnel. Pour ce faire, il est possible de s'adresser à une grande variété de propriétés des macromolécules en solution.

Des propriétés globales en premier lieu : l'étude de la vitesse de migration en champ de gravité intense ( ultracentrifugation) permet ainsi de connaître, en se fondant sur les lois de l'hydrodynamique, la taille de la macromolécule dans les milieux aqueux, ainsi que sa forme : sphère, ellipse, bâtonnet. Ces études menées en fonction de paramètres physico-chimiques, température, concentration saline, pH et en fonction également des interactions qu'elle peut avoir avec des molécules particulières, substrat de réaction enzymatique, facteur de régulation, permet de connaître les changements de conformation éventuels associés aux différents états fonctionnels. Pour[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Claude Michel GARY-BOBO : professeur de biophysique à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

Classification

Pour citer cet article

Claude Michel GARY-BOBO. BIOPHYSIQUE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Autres références

-

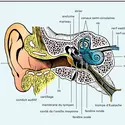

AUDITION - Acoustique physiologique

- Écrit par Pierre BONFILS, Yves GALIFRET, Didier LAVERGNE

- 14 809 mots

- 17 médias

La transmission des vibrations du milieu aérien au milieu liquidien de la cochlée pose des problèmes de physique dans le détail desquels nous n'entrerons pas. Rappelons seulement que si une onde acoustique se propageant dans l'air atteint perpendiculairement la surface d'un lac, par exemple, le millième... -

CANAUX IONIQUES

- Écrit par Laurent COUNILLON, Mallorie POËT

- 4 298 mots

- 8 médias

Bien que la possibilité d'une forme d'énergie électrique intervenant dans le fonctionnement du système nerveux ait déjà été évoquée par Newton dans ses Principia mathematica en 1713, il faut attendre la fin du xviiie siècle pour que Luigi Galvani montre que la contraction du...

-

EXPOSOME

- Écrit par Élodie GIROUX

- 4 797 mots

- 2 médias

...mesures soient destinées à des individus singuliers ». C’est d’ailleurs cette connotation sociologique et historique qui, aux yeux de Georges Canguilhem, distingue le concept d’environnement de celui demilieu – biophysique – et qui fait que leur identification doit être tenue pour une erreur. -

HYDROMINÉRAL ÉQUILIBRE

- Écrit par Alain REINBERG

- 2 931 mots

- 5 médias

Les ions et l'eau jouent un rôle irremplaçable dans toute une longue série de phénomènes biochimiques et biophysiques : rôle plastique (édification de l'organisme) ; maintien de l'hydratation cellulaire (pression osmotique « égale » entre L.I.C. et L.E.C.) ; participation à de nombreux processus... - Afficher les 8 références

Voir aussi

- IONS

- MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE

- TRANSPORTS MEMBRANAIRES

- STRUCTURE, biologie

- RMN (résonance magnétique nucléaire), physico-chimie

- CRISTALLOGRAPHIE

- MEMBRANES BIOLOGIQUES

- CHROMATINE

- MATIÈRE VIVANTE

- BIOÉNERGÉTIQUE

- CONTRACTION MUSCULAIRE

- MOUVEMENTS CELLULAIRES

- CYTOLOGIE ou BIOLOGIE CELLULAIRE

- FLUX TRANSMEMBRANAIRE

- MOLÉCULES BIOLOGIQUES, structure et fonction

- MACROMOLÉCULES BIOLOGIQUES

- PROTÉINES

- BIOLOGIE HISTOIRE DE LA