BEAT GENERATION

Le 24 octobre 1969, on enterrait au cimetière catholique de Lowell, morne petite ville industrielle du Massachusetts, le corps de Jack Kerouac, mort d'une hémorragie abdominale à l'âge de quarante-sept ans. Depuis quelque temps, il n'était plus que l'ombre de lui-même, revenu, auprès de sa « Mémère », à un vieux fonds de populisme pieux, ressassant ses rancœurs, sourd à la musique de Woodstock où, cet été-là (août 1969), une nouvelle génération américaine avait tenu son festival, le « premier congrès eucharistique de la religion du rock » (Bruce Cook). Il aurait pu cependant y reconnaître, comme le fit Allen Ginsberg, la moisson de ce que lui et ses amis avaient semé, mais il avait passé la main ; un chapitre était définitivement clos et loin l'époque où, avec sa belle et sombre gueule de bûcheron, de débardeur, sa chemise à carreaux, ses bourlingues d'une côte à l'autre, « Kerouac le vagabond », lampant sa gnole à même le goulot et scandant ses blues à l'escale de la grand-route, avait été la star numéro un du mouvement beat qu'une Amérique un peu effarouchée avait vu soudain exploser en 1955-1957. Sa chronique picaresque et sentimentale Sur la route (On the Road, 1957), récit des folles embardées à travers le continent américain des « enfants de la nuit bop », est néanmoins restée, avec Howl, la rhapsodie hallucinée de Ginsberg (1955), le document classique de la génération beat, ce grand happening littéraire des années cinquante, l'électrochoc qui tira de sa torpeur l'Amérique d'Eisenhower, la secousse qui, partie d'un clan de copains emportés par le tourbillon d'un narcissisme extatique, finit de proche en proche par transformer le paysage culturel, voire politique de l'Amérique et laissa, sinon de grandes œuvres, du moins un profond sillage.

Préhistoire

Le noyau originel de ce qui allait devenir, l'orchestration publicitaire aidant, la beat generation, naquit de la rencontre à New York, en 1943-1944, d'un trio improbable : Kerouac, Ginsberg et Burroughs. William Burroughs (1914-1997) avait déjà trente ans ; après des études d'anthropologie à Harvard, il vivait de petits métiers et jouait au chat et à la souris avec la brigade des stupéfiants. Burroughs restera toujours proche de ses amis beat, mais on peut penser que, sans la beat generation, il aurait tout de même écrit, avec un glacial humour d'arnaqueur pince-sans-rire, à mi-chemin entre W. C. Fields et Jonathan Swift, les textes où (depuis Junkie, 1953, et The Naked Lunch, 1959) il débusque les pièges, linguistiques et autres, par où le système social nous traque. Jack Kerouac (1922-1969), d'une famille franco-canadienne, avait joué au football américain, navigué dans la marine marchande ; il rêvait d'être un nouveau Jack London, un second Thomas Wolfe. Quant à Allen Ginsberg (1926-1997, né à Paterson (New Jersey), où son père, poète lui-même, était instituteur, il n'était encore qu'un tout jeune étudiant à l'université Columbia où ses frasques faisaient scandale.

Le trio fréquente le monde des paumés et des drogués de Times Square, se frotte à la petite pègre des « rues sans joie », découvre aussi l'envers nocturne de la grande ville, le jazz de Harlem comme « l'aube blafarde des clochards à la dérive ». John Clellon Holmes (1930-1988) a évoqué le climat de ces années dans Go (1952), le premier roman beat. Depuis le xixe siècle, le mot beat désignait le vagabond du rail voyageant clandestinement à bord des wagons de marchandises, dormant la nuit dans les « jungles » en contrebas des remblais. Passé dans le lexique des jazzmen noirs (Man, I'm beat) auxquels les beats l'empruntèrent comme le reste de leur argot (hip, dig, jive), il en vint à signifier une démarche, une manière de traverser[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre-Yves PÉTILLON : professeur de littérature américaine à l'université de Paris IV-Sorbonne et à l'École normale supérieure

Classification

Pour citer cet article

Pierre-Yves PÉTILLON. BEAT GENERATION [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

BRAUTIGAN (mise en scène B. Boeglin)

- Écrit par Didier MÉREUZE

- 896 mots

De Bruno Boeglin, qu'il avait invité en 1979 au Centre dramatique national des Alpes, Georges Lavaudant disait alors : « Il est l'un des rares poètes de la scène. » La phrase a conservé sa pertinence. Hors du temps, hors des modes, Bruno Boeglin est l'homme d'un théâtre qui ne ressemble qu'à...

-

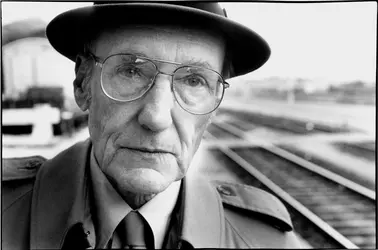

BURROUGHS WILLIAM (1914-1997)

- Écrit par Gérard-Georges LEMAIRE

- 1 918 mots

- 1 média

...d' Allen Ginsberg et de Jack Kerouac. C'est l'époque où se constitue le cercle d'écrivains qui va devenir célèbre sous le nom de Beat Generation. Le meurtre commis par un ami commun, Lucien Carr, inspire Kerouac, qui demande à Burroughs de l'aider à rédiger un roman policier... -

CASSADY CAROLYN (1923-2013)

- Écrit par Karen SPARKS

- 271 mots

Ex-femme de Neal Cassady, figure tutélaire de la beat generation, Carolyn Cassady relata son expérience du mouvement beat des années 1950 et 1960 et son mariage (1948-1963) peu conventionnel avec l’inspirateur du groupe.

Carolyn Elizabeth Robinson naît le 28 avril 1923, à Lansing (Michigan). Elle...

-

CORSO GREGORY (1930-2001)

- Écrit par Pierre-Yves PÉTILLON

- 716 mots

Tignasse noire en bataille au-dessus d'une bouille de gavroche, Gregory Corso fut le plus jeune membre du premier cercle de la génération beat. Il était aussi le seul à être né dans le haut lieu beat, à Greenwich Village, le 26 mars 1930, de parents tous deux italiens. Et jeunes : son père a dix-sept...

- Afficher les 16 références

Voir aussi