AMAZONIE

La déforestation massive, menace pour l'environnement

En Amérique latine, depuis 1974, un tiers des forêts tropicales a disparu, transformé en pâturages ; ce qui représente, en moyenne, la perte de deux millions d'hectares par an. Le Brésil a annoncé officiellement en 2005 que 17 p. 100 de sa forêt amazonienne, soit 600 000 kilomètres carrés, a été déboisée. La responsabilité en incombe essentiellement à l'exploitation forestière, à l'agriculture sur brûlis, au nettoyage par le feu des pâturages et à l'orpaillage. Quels sont les moyens de contrôle et les politiques mises en place pour surveiller cette transformation des usages de l'espace ?

De la colonisation à la protection

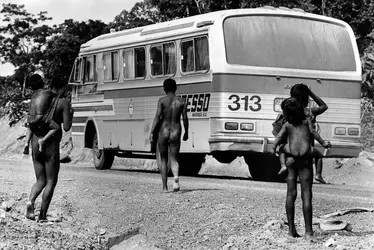

L' ouverture de routes stratégiques, comme celle reliant Belém à Brasilia (1960), ou la « marginale de la forêt » (marginal de la selva) sur les contreforts orientaux de la Cordillère des Andes, lancée par le gouvernement péruvien en 1970 en même temps qu'un « Plan élevage en forêt » ; ou encore, la Transamazonienne, commencée par le gouvernement militaire brésilien, en 1972, pour relier l'Atlantique au Pacifique et favoriser l'installation de colons, a été à l'origine de grands bouleversements d'une région jusque-là sous-peuplée. À partir de cette intégration par les routes, des programmes de colonisation agricole publics et privés se multiplient, des mines sont mises en exploitation (étain, or, bauxite, etc.), des complexes industriels sont édifiés (pour l'aluminium), tandis qu'un réseau de villes (Santarém, Marabá...) et de bourgs de services s'organise. Le flux migratoire, allant des Andes vers l'Oriente, et du sud et du Nordeste vers l'Amazonie brésilienne, s'amplifie, la déforestation progresse au rythme de millions d'hectares par an. L'Amazonie, avec ses ressources inépuisables, est censée offrir de nouvelles possibilités d'ascension sociale aux paysanneries latino-américaines en quête de terres.

Cependant, ces grands programmes « développementistes » des années 1970 largement prédateurs impliquaient une croissance continue et ne prenaient pas en compte la durabilité. Mais les réactions nationales et internationales au pillage de la grande forêt, la montée des préoccupations écologistes, puis le contexte de démocratisation politique des années 1980 poussent peu à peu à instaurer des mesures de planification plus soucieuses de protection et de conservation du milieu naturel. Des politiques de développement durable incluant la participation des populations locales sont mises en application par des acteurs tant publics (création de ministères de l'Environnement) que privés (O.N.G.). Dans le même temps, des programmes de recherche nationaux et internationaux améliorent la connaissance du milieu afin de parvenir à une plus grande articulation entre conservation et développement local.

Même si, d'une manière générale, les dommages faits au milieu forestier sont mal mesurés, tout comme la fonction écologique de l'Amazonie dans le réchauffement global, il semble aujourd'hui admis que la conservation du couvert forestier est une pièce fondamentale pour continuer à piéger de grandes quantités de gaz à effet de serre. L'importance des « services écologiques » rendus par l'actuelle forêt ombrophile pour le maintien des grands équilibres climatiques de la planète se mesure à la pérennité du cycle du carbone, à la préservation de l'humidité équatoriale, à la constitution de barrières aux incendies, et impose de prendre des mesures préventives pour éviter la dégradation continue de l'environnement par des codes forestiers et de certificats d'origine des produits extraits de la forêt. Pour garantir ces fonctions, des aires sont spécialement délimitées et converties en parcs naturels, stations écologiques,[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Martine DROULERS : docteur en géographie, directrice de recherche au C.N.R.S.

Classification

Pour citer cet article

Martine DROULERS. AMAZONIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

L'ART DE LA PLUME EN AMAZONIE (exposition)

- Écrit par Stéphen ROSTAIN

- 874 mots

Malgré leur rareté en Europe, les expositions sur l'art amazonien séduisent toujours un large public. L'Art de la plume en Amazonie, présenté du 23 janvier au 30 mars 2002 à la Fondation Mona Bismarck de Paris, a offert aux visiteurs une plongée dans une mosaïque de couleurs vives....

-

ACCULTURATION

- Écrit par Roger BASTIDE

- 8 306 mots

- 1 média

...dites « sauvages », en dehors des contacts culturels continus, et qui vont rencontrer des populations blanches envahissant leurs territoires, ainsi en Amazonie. Il est nécessaire de considérer un de ces cas, pour voir si l'inverse de ce que nous venons de dire ne se justifie pas, c'est-à-dire qu'après... -

AMÉRINDIENS - Amazonie et Guyanes

- Écrit par Simone DREYFUS-GAMELON, Universalis

- 5 651 mots

- 2 médias

Les premiers établissements humains en Amérique du Sud remonteraient à environ 15 000 ans avant J.-C. Situés dans les régions côtières du Venezuela et de la Colombie, ils indiquent un peuplement d'origine septentrionale, introduit par l'isthme de Panamá, répandu peu à peu le long du littoral...

-

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN, René BLANCHET, Jacques BOURGOIS, Jean-Louis MANSY, Bernard MERCIER DE LÉPINAY, Jean-François STEPHAN, Marc TARDY, Jean-Claude VICENTE

- 24 158 mots

- 23 médias

...totalement le bouclier guyanais, où la formation Roraima (1 700 Ma) repose horizontalement, en discordance, sur des roches métamorphiques plus anciennes.La vaste dépression transcontinentale de l'Amazone sépare donc deux régions dont l'histoire est différente pendant le Précambrien supérieur. -

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géographie

- Écrit par Jacqueline BEAUJEU-GARNIER, Danièle LAVALLÉE, Catherine LEFORT

- 18 105 mots

- 9 médias

- Afficher les 31 références

Voir aussi