TROPISMES VÉGÉTAUX

Chez les végétaux, on appelle tropisme (du grec tropein : tourner) une modification de la direction de la croissance, c'est-à-dire une courbure causée par un stimulus extérieur et en rapport avec la direction du stimulus. Par exemple, des pousses qui normalement se développent verticalement s'orientent différemment lorsqu'elles reçoivent la lumière d'un seul côté, et, de ce fait, croissent vers la lumière ; placées horizontalement, elles se tournent de façon à croître dans le sens opposé à la pesanteur. Les mouvements dirigés vers le stimulus sont dits positifs ; ceux qui sont opposés au stimulus sont dits négatifs. Les pousses principales ou apicales réagissent à la pesanteur négativement, mais les racines principales y réagissent positivement.

Ces définitions excluent toute courbure n'ayant aucune relation avec la direction du stimulus. Par exemple, beaucoup de feuilles forment avec la tige où elles sont insérées un angle caractéristique ; lorsque la plante est artificiellement dégagée de toute pesanteur (cf. infra), les feuilles ont tendance à se redresser (hyponastie) ; elles se dirigent au contraire vers le bas (épinastie) sous l'influence de l'éthylène. L'angle normal de croissance est dû à la pesanteur, mais sa direction résulte d'un équilibre entre la pesanteur, facteur externe, et des facteurs internes. Quand une plante (particulièrement un conifère tel que le pin, l'épicéa) pousse verticalement, les branches forment avec le tronc un angle presque constant (qui augmente souvent vers la base). Cependant, si l'on coupe le sommet de l'arbre, certaines branches, en général celles qui sont proches du sommet, changent lentement de direction pour devenir verticales. Ce type de tropisme est déterminé par la pesanteur, mais, comme dans le cas de l'hyponastie, la croissance qui en résulte prend place à un angle fixe par rapport à la direction du stimulus gravitationnel : c'est le plagiotropisme. Les racines latérales, qui se développent à un angle donné de la racine principale, montrent aussi un plagiotropisme.

Tout autre est l'action que la lumière exerce sur des cellules mobiles nageuses, comme les algues unicellulaires ou les gamètes des mousses et des fougères. Communément, ces cellules nagent vers la source de lumière ou à l'opposé ( phototaxie positive ou négative). De tels effets sur la direction de la motilité diffèrent beaucoup de ceux qui s'exercent sur la direction de croissance.

Les stimulus engendrant les tropismes sont de nature variée : lumière, pesanteur, eau, différences de potentiel, contact, etc. ; les deux premiers jouent les rôles les plus déterminants, en particulier lors de la germination des graines : il est alors essentiel que la racine atteigne rapidement les couches humides du sol et que la tigelle voie la lumière pour assurer la synthèse de matières organiques. Pour ces raisons, sans aucun doute, les sensibilités à la lumière et à la pesanteur sont à leur maximum dans les jeunes plantules.

Le phototropisme

Chez les végétaux supérieurs

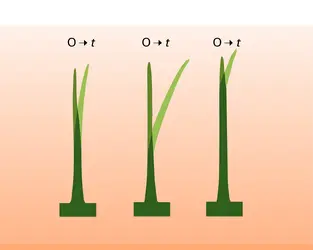

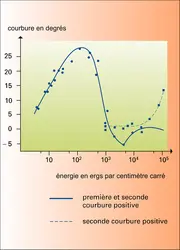

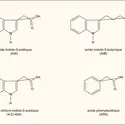

La courbure des plantes vers la lumière est connue depuis longtemps. Les expériences de Charles et Francis Darwin (1880) non seulement attirèrent l'attention des botanistes, mais jetèrent aussi les bases de la découverte de l'hormone végétale la plus importante, l' auxine. Elles montrèrent que, si l'on éclaire d'un seul côté des pousses de plantules de Graminées ( coléoptiles), la courbure qui en résulte, entraînant l'extrémité du coléoptile vers la source lumineuse, est localisée principalement dans la partie basale de la plantule. Cependant, si l'extrémité du coléoptile (2 à 3 mm) est coupée, ou, mieux, si elle est protégée de la lumière par un capuchon opaque, les plantes ne se courbent pas. Ainsi, bien que ce soit essentiellement la partie basale qui réagisse à la lumière, c'est l'extrémité apicale[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- K. V. THIMANN

: professeur à l'université de Californie, Santa Cruz,

Higgins professor emeritus , Harvard University

Classification

Pour citer cet article

K. V. THIMANN. TROPISMES VÉGÉTAUX [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AUXINES

- Écrit par Catherine PERROT-RECHENMANN

- 5 008 mots

- 2 médias

...suggérant la présence d'une substance chimique modifiant la croissance de la plante en réponse à un éclairement unilatéral datent de la fin du xixe siècle. Charles Darwin (1809-1882) et son fils Francis (1848-1925) publient en 1881, dans The Power of Movement in Plants, le fruit de leurs observations et... -

PHYTOCHROME

- Écrit par Jean-Pierre BOULY, René HELLER, Émile MIGINIAC

- 3 163 mots

- 1 média

La plupart des mouvements d'organes influencés par la lumière sont régis par le phytochrome, notamment les photonasties : repli des feuilles le soir (robinier, sensitive, trèfle) ou fermeture des fleurs (tulipe). Les mouvements des chloroplastes des algues, qui ont tendance à se mettre perpendiculairement... -

POLAROTROPISME

- Écrit par René HELLER

- 307 mots

Le polarotropisme est un tropisme (réaction d'orientation d'un organe à une anisotropie du milieu) qui se rencontre chez certains Végétaux, comme les protonémas filamenteux de Fougères, très étudiés par Mohr depuis 1963.

De tels protonémas sont obtenus en faisant germer des spores...

-

SACHS JULIUS VON (1832-1897)

- Écrit par Didier LAVERGNE

- 200 mots

Botaniste allemand. Né à Breslau dans une famille pauvre, Julius von Sachs suit l'enseignement de Jan Evangelista Purkinje (1787-1869) en physiologie à l'université de Prague où il obtient en 1856 son doctorat. Il devient en 1868 professeur de botanique à l'université de Würzbourg, poste qu'il...

Voir aussi