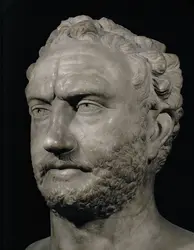

THUCYDIDE (env. 460-env. 400 av. J.-C.)

L'esprit politique

Chez Hérodote, la préoccupation politique n'apparaissait qu'au second plan, mêlée à toutes sortes de renseignements, descriptions de pays et de mœurs, légendes et histoires édifiantes.

Thucydide, lui, est le produit de cette Athènes démocratique et souveraine où la discussion politique constituait une habitude de tous les jours et la première des activités intellectuelles. Les sophistes avaient enseigné l'art de manier les arguments et ils se donnaient eux-mêmes pour des maîtres de politique. Thucydide a sans nul doute été leur élève, et la trace de leurs enseignements se reflète dans les discours qu'il insère dans son récit. Trait remarquable, en effet, cet esprit si exigeant en matière d'exactitude n'a pas craint de faire parler les personnages historiques et de leur prêter des discours qui ne s'inspirent que librement de leurs véritables propos. En fait, il use de ces discours comme d'un procédé d'analyse. Ceux-ci sont riches, tendus, difficiles. Ils mettent en lumière les plans de chacun, exposent leurs raisons, mesurent leurs chances. Et le récit, avec lequel ils sont étroitement mis en relation, devient alors comme une vérification, qui signale les erreurs ou fait admirer les prévisions justes. Mieux : ces discours s'organisent en débats ; et c'est là que la pratique des sophistes, qui enseignaient l'art subtil de retourner les arguments, a pu servir à Thucydide d'exemple et de modèle. Il les compose deux à deux et les fait se répondre en de savantes relations : les chances des uns ou des autres sont ainsi comparées dans l'abstrait, avant de subir, grâce au récit, l'épreuve même des faits. Il arrive même que ces discours se répondent, par-delà les lieux et les temps, en un débat prolongé, émaillé de formules similaires, et d'arguments qui, d'un texte à l'autre, se corrigent ou se complètent. Il n'est pas jusqu'aux moyens les plus techniques mis à la mode par les sophistes qui ne trouvent ici leur sens. L'art de distinguer les synonymes permet de pousser plus loin la précision. Les figures de rhétorique attirent, par le cliquetis même des mots, l'attention sur le jeu dialectique. Et les sentences générales, dont se réclament les orateurs, constituent comme un fond de réflexion sur l'homme, où chacun peut trouver confirmation de son point de vue. Le style de Thucydide, toujours tendu par l'abstraction, toujours concis, ramassé et brillant, doit à ces recherches d'enfermer la réflexion la plus rigoureuse possible dans le moins de mots possible.

Par ce procédé, la vérité est reconstruite et pensée. Et un grand débat se poursuit, d'épisode en épisode, dont le centre est toujours le même. Car un fait domine tout, explique tout : c'est l'impérialisme athénien.

Il explique d'abord la guerre ; et ce n'est pas un des moindres mérites de Thucydide que d'avoir écarté toutes les causes adventices pour relever ce qu'il appelle « la cause la plus vraie », en affirmant que la guerre était issue des craintes que semait l'accroissement d'Athènes. Puis, la guerre une fois engagée, tout s'explique encore par l'impérialisme athénien : car la force d'Athènes tient entièrement à son empire, et la faiblesse d'Athènes à l'impopularité qui s'attache à cet empire. Pour y faire face, elle est contrainte de se renforcer. Et d'avoir acquis un empire la condamne à poursuivre dans la même voie.

L'histoire acquiert ainsi une unité. Elle acquiert aussi, d'épisode en épisode, une continuité si parfaite que chaque événement s'y déroule, préparé et attendu, comme un acte nouveau dans une tragédie, dont on suivrait l'évolution du début jusqu'à la fin.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jacqueline de ROMILLY : ancienne élève de l'École normale supérieure, membre de l'Institut, professeur au Collège de France

Classification

Pour citer cet article

Jacqueline de ROMILLY. THUCYDIDE (env. 460-env. 400 av. J.-C.) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

CULTURE - Culture et civilisation

- Écrit par Pierre KAUFMANN

- 14 361 mots

- 2 médias

...manifestation dans la figure d'une civilisation. L'exemple le plus fameux de cette genèse sera donné par l'éloge que fait Périclès, au second livre de Thucydide, de la constitution d'Athènes ; équivalent très imparfait, soulignons-le d'emblée, de la πολιτεία et qui risque de nous masquer le mouvement... -

ANTIQUITÉ

- Écrit par Pierre JUDET DE LA COMBE

- 1 983 mots

...Histoire de la guerre du Péloponnèse (livre que, depuis l'Antiquité, il est convenu d'appeler « archéologie », « science des origines »), Thucydide remarque que les Grecs anciens étaient aussi peu civilisés que les barbares de son temps. Un progrès a donc eu lieu. Comment concilier les deux... -

GRÈCE ANTIQUE (Civilisation) - La cité grecque

- Écrit par François CHÂTELET, Pierre VIDAL-NAQUET

- 7 734 mots

- 3 médias

Cette radicalité, qui met au centre de la réflexion la cité et les citoyens, Thucydide la prend pleinement en charge. L'Histoire de la guerre du Péloponnèse élève le récit historique à l'intégrale transparence : elle révèle les causes réelles de l'affrontement qui déchire l'Hellade pendant... -

GRÈCE ANTIQUE (Civilisation) - Langue et littérature

- Écrit par Joseph MOGENET, Jacqueline de ROMILLY

- 8 259 mots

- 2 médias

...issu des glorieuses guerres médiques, s'achève par l'interminable et funeste guerre du Péloponnèse (431-404). Dès le début des hostilités, l'historien Thucydide a entrepris, tâche audacieuse et nouvelle, de raconter la succession des événements. Ce conflit qui, à ses yeux, devait être le plus important... - Afficher les 13 références

Voir aussi