PYROLYSE

Décomposition d'un corps par action de la chaleur. Les nouvelles substances formées (produit de pyrolyse) proviennent de réarrangements atomiques ou moléculaires ; on a l'habitude de distinguer deux étapes de réaction : les réactions primaires de scission radicalaire et les réactions secondaires de condensation.

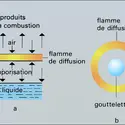

Si un autre élément intervient dans la réaction, même si on emploie la chaleur, on ne parle plus de pyrolyse mais de combustion (présence d'oxygène), d'hydrogénation...

Toutefois, les réactions pyrolytiques peuvent se produire en présence de tiers éléments ne participant pas à la réaction : par exemple, l'utilisation de solvants comme catalyseurs ou l'emploi des rayons lors d'une pyrolyse.

Les réactions pyrolytiques sont parmi les premières à avoir été utilisées dans l'étude des substances naturelles : production d'oxygène par pyrolyse de l'oxyde mercurique, production de néoprène par pyrolyse du caoutchouc naturel, extraction du méthanol, encore appelé alcool de bois.

L'industrie fait largement appel à la pyrolyse du pétrole, par exemple, mais aussi de la houille. La plupart des pyrolyses sont faites à très haute température, en phase liquide, solide ou gazeuse. On emploie également la pression, bien qu'elle soit thermodynamiquement défavorable, pour réduire le volume de gaz, augmenter les vitesses de réaction ou maintenir l'état liquide. Certaines pyrolyses sont même conduites sous vide.

La moitié environ de tous les produits chimiques organiques proviennent de la pyrolyse du pétrole et du charbon. Dans le domaine de l'électroménager, la plupart des fours autonettoyants utilisent cette méthode (fours à pyrolyse).

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bernard CARTON : docteur ès sciences, attaché de recherche au C.N.R.S.

Classification

Pour citer cet article

Bernard CARTON. PYROLYSE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Autres références

-

ALDÉHYDES ET CÉTONES

- Écrit par Jacques METZGER

- 7 350 mots

- 4 médias

– les alcools β-éthyléniques, qui, par chauffage, se décomposent en un alcène et un aldéhyde ; un exemple industriel important de cette réaction est la pyrolyse de l'acide ricinoléique, qui donne l'acide ω-undécylénique (précurseur du nylon 11 ou Rilsan) avec formation d'heptanal : le mécanisme... -

BOIS

- Écrit par Marie Elisabeth BORREDON, Édouard BOUREAU, Xavier DÉGLISE, Carlos VACA-GARCIA

- 9 105 mots

- 8 médias

-

CARBONE

- Écrit par Jean AMIEL, Henry BRUSSET

- 8 257 mots

- 11 médias

On obtient de nombreuses autres formes de carbone par décomposition thermique de substances carbonées végétales ou minérales. La pyrolyse en phase vapeur produit des corps très divisés formant le groupe des noirs de carbone. La pyrolyse des phases condensées produit des carbones compacts appelés... -

COMBUSTION

- Écrit par Michel LUCQUIN

- 4 694 mots

- 13 médias

Une catégorie voisine est celle où les produits gazeux résultent d'une pyrolyse préalable et brûlent au contact de l'atmosphère. Le bois, la cellulose, et en général les macromolécules, brûlent de cette manière.

Voir aussi