SURFACE PHÉNOMÈNES DE

Propriétés électroniques

Tout comme la structure géométrique, la structure électronique de surface d'un solide est différente de celle du volume. En fait, les deux structures sont intimement liées, car l'énergie de surface dépend de l'agencement électronique.

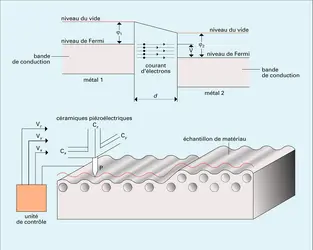

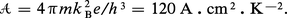

La distribution électronique en surface introduit un moment dipolaire qui modifie le travail de sortie des électrons. Pour la surface uniforme d'un conducteur, le travail est représenté par la différence de potentiel entre le niveau de Fermi EF (le potentiel électrochimique des électrons à l'intérieur du solide) et le niveau du vide proche de la surface, à l'intérieur du matériau et à une distance telle que la force image soit devenue négligeable. L'émission thermoïonique d'électrons suit la loi de Richardson-Dushman :

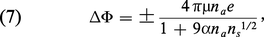

Le travail de sortie Φ est une grandeur physique qui est très sensible à l' adsorption d'atomes étrangers sur la surface. Sa variation est donnée par la relation :

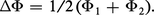

Lorsqu'on rapproche deux surfaces conductrices, il s'établit entre elles une barrière de potentiel qui s'oppose au passage d'un courant d'électrons de 1 vers 2. Cette barrière est approximativement :

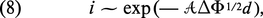

Si l'on applique un champ électrique entre 1 et 2, les électrons peuvent passer par effet tunnel, et la densité de courant i est donnée par la relation :

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-François JOANNY : docteur ès sciences, chargé de recherche au C.N.R.S.

- Jean SUZANNE : docteur ès sciences, professeur de physique

Classification

Pour citer cet article

Jean-François JOANNY et Jean SUZANNE. SURFACE PHÉNOMÈNES DE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ADSORPTION

- Écrit par Xavier DUVAL

- 4 819 mots

- 2 médias

L'adsorption est le phénomène qui consiste en l'accumulation d'une substance à l'interface entre deux phases (gaz-solide, gaz-liquide, liquide-solide, liquide-liquide, solide-solide). Il a son origine dans les forces d'attraction intermoléculaires, de nature et d'intensité variées, qui sont responsables...

-

AUGER PIERRE VICTOR (1899-1993)

- Écrit par Bernard PIRE

- 693 mots

Fils d'un universitaire — son père, Victor Auger, était professeur de chimie à la Sorbonne —, le physicien Pierre Auger sut faire succéder à une brillante carrière de chercheur une intense activité de direction scientifique et administrative dont les fruits sont aujourd'hui internationalement reconnus....

-

CATALYSE

- Écrit par Henri Jean-Marie DOU, Jean-Eugène GERMAIN

- 8 394 mots

- 7 médias

...l'explication dite « physique » de la catalyse par l' adsorption dans les pores du solide, qui provoquerait une concentration locale élevée de réactifs. Nous savons maintenant que les phénomènes d'adsorption sont complexes, et qu'il faut distinguer la rétention des molécules à la surface de tous les solides... -

CHIMIE - La chimie aujourd'hui

- Écrit par Pierre LASZLO

- 10 856 mots

- 3 médias

...des réactants le plus souvent en phase gazeuse. Ainsi, les molécules gazeuses diffusent jusqu'à ce qu'elles s'adsorbent (s'accrochent) à des atomes à la surface du catalyseur. On assiste alors à l'affaiblissement ou à la rupture de liaisons chimiques dans les molécules des réactants. Une réorganisation... - Afficher les 17 références

Voir aussi

- PROPAGATION DES ONDES

- CHAMP ÉLECTRIQUE

- LIQUIDE ÉTAT

- COURANT ÉLECTRIQUE

- MICROSCOPIE À EFFET TUNNEL

- DIFFRACTION ÉLECTRONIQUE

- PHASE TRANSITIONS DE

- FUSION

- TRAVAIL DE SORTIE, physique

- BARRIÈRE DE POTENTIEL

- TENSION SUPERFICIELLE

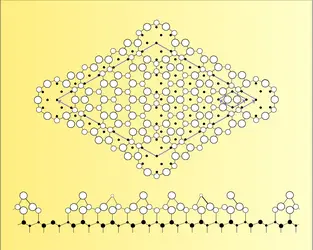

- AMPHIPHILE MOLÉCULE

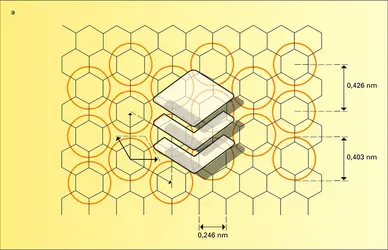

- GRAPHITE

- TEMPÉRATURE

- SOLIDES PHYSIQUE DES

- KRYPTON

- ÉLECTRONIQUE STRUCTURE

- CAPILLARITÉ

- RICHARDSON-DUSHMAN ÉQUATION DE

- FERMI NIVEAU DE

- MICROSCOPES

- SURFACES ANALYSE DES

- AUGER EFFET

- PHOTOÉMISSION

- SOLIDE ÉTAT

- PHYSISORPTION

- OSCILLATION, mécanique

- PHASES, physico-chimie

- STRUCTURE CRISTALLINE

- YOUNG LOI DE

- TRANSITION RUGUEUSE

- TUNNEL EFFET

- ONDES DE SURFACE