PAROI CELLULAIRE

Articles

-

BACTÉRIES

- Écrit par Jean-Michel ALONSO, Jacques BEJOT, Patrick FORTERRE

- 11 052 mots

- 3 médias

...intracellulaires ; techniques de microscopie à balayage permettant une visualisation tridimensionnelle de la cellule bactérienne et des structures annexées). La paroi, qui enveloppe la cellule bactérienne, lui donne sa forme caractéristique et sa rigidité en la protégeant contre les variations de pression osmotique.... -

BOIS

- Écrit par Marie Elisabeth BORREDON, Édouard BOUREAU, Xavier DÉGLISE, Carlos VACA-GARCIA

- 9 105 mots

- 8 médias

Les substances macromoléculaires des parois cellulaires représentent 97 à 99 p. 100 du bois des pays tempérés, et 90 p. 100 en moyenne des bois tropicaux. Ces derniers contiennent donc plus d'extractibles et de « cendres » (par exemple de la silice). -

CELLULE - L'organisation

- Écrit par Pierre FAVARD

- 11 028 mots

- 15 médias

...ou paroi formée par l'association complexe de polypeptides, de polysaccharides et de lipides qui ont été synthétisés par le microbe lui-même. La paroi de 10 nm impose sa forme à la bactérie, elle représente donc un renforcement extérieur à la cellule, en dessous duquel la périphérie cellulaire est... -

DÉVELOPPEMENT, biologie

- Écrit par Georges DUCREUX, Hervé LE GUYADER, Jean-Claude ROLAND

- 19 221 mots

- 14 médias

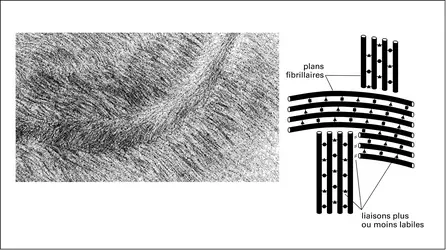

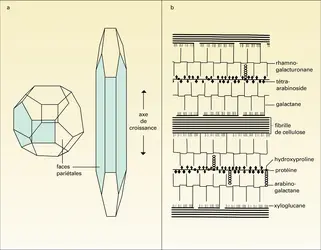

...s'accompagne d'une augmentation de surface souvent très importante et orientée (fig. 18a). Le phénomène résulte d'une croissance différentielle de la paroi. Celle-ci, qualifiée à ce stade de paroi primaire, est mince ; elle est à la fois plastique, pour permettre l'extension, et résistante, pour assurer... -

GLUCIDES

- Écrit par Jean ASSELINEAU, Charles PRÉVOST, Fraidoun SHAFIZADEH, Melville Lawrence WOLFROM

- 10 618 mots

- 11 médias

La cellulose est le constituant principal de la paroi cellulaire des plantes et, comme telle, la substance naturelle la plus abondante dans la biosphère. Sa fonction biologique se rattache à ses propriétés : insolubilité, inertie chimique, rigidité. L'analyse chimique (méthylation, hydrolyse acide)... -

GRAM COLORATION DE

- Écrit par Jacques BEJOT

- 354 mots

Technique de coloration qui est la plus utilisée dans l'étude et la classification des bactéries en deux grands groupes : les bactéries à Gram positif et à Gram négatif.

Le principe de cette méthode, mise au point de façon empirique par le médecin danois Gram en 1884, est le suivant :...

-

LEVURES

- Écrit par Jacques BOIDIN, Universalis, Jean-Bernard FIOL, Simone PONCET

- 3 435 mots

- 2 médias

La paroi des Levures représente de 6 à 30 p. 100 du poids de la cellule, sa rigidité confère à la cellule sa forme propre. Elle est constituée d'au moins trois couches dont la composition chimique diffère de celles des cellules végétales aussi bien que de celle des bactéries. Les deux couches les plus... -

MICROBIOLOGIE

- Écrit par Corinne DOREL, Philippe LEJEUNE, Jean-Michel PANOFF

- 3 878 mots

- 9 médias

Les bactéries à coloration de Gram positive, dont la paroi cellulaire est composée d'une couche épaisse de peptidoglycane, forment deux groupes de bactéries différentiables en fonction du contenu en guanine (G) et en cytosine (C) de leur ADN : le groupe des actinomycètes (Corynebacterium... -

MYCOBACTÉRIES

- Écrit par Carlo COCITO, Universalis, Gabriel GACHELIN

- 4 331 mots

- 5 médias

De nombreuses propriétés des mycobactéries (entre autres leur résistance vis-à-vis des désinfectants, des solvants, des inhibiteurs et des enzymes) sont dues à l'épaisseur et à la structure de leur paroi. Cette dernière est formée de deux hauts polymères interconnectés : le peptidoglycane et le lipopolysaccharide... -

RÉSERVES PHYSIOLOGIQUES - Réserves végétales

- Écrit par Jacques MIÈGE

- 8 617 mots

- 13 médias

Les parois des cellules de l'albumen de nombreuses graines de Légumineuses (caroubier, fenugrec, luzerne) et de palmiers (Phytelephas macrocarpa = ivoire végétal et palmier-dattier) s'épaississent considérablement à la suite de dépôts d' hémicelluloses. -

SQUELETTE

- Écrit par Universalis, Yves FRANÇOIS, Armand de RICQLÈS

- 5 768 mots

...matières organiques. Au niveau cellulaire, la membrane offre la particularité d'être double. À la pellicule ectoplasmique s'ajoute, en effet, une épaisse paroi de nature pecto-cellulosique dont le rôle mécanique est capital, tant dans le maintien de la rigidité des tissus que dans celui de la cohésion cellulaire.... -

STREPTOCOQUES

- Écrit par Joseph ALOUF

- 6 726 mots

- 2 médias

...Rebecca Lancefield à partir de 1933, puis ceux de nombreux microbiologistes ont mis en évidence un polyoside immunogénique (polyoside ou antigène C) dans la paroi de nombreux streptocoques. L'utilisation d'immumsérums de lapins antipolyosides a permis de distinguer les dix-neuf groupes cités plus haut. La... -

THÉORIE CELLULAIRE

- Écrit par Stéphane SCHMITT

- 3 642 mots

- 6 médias

...tégument » cellulaire était controversée, notamment chez les animaux. Ce n’est que dans les années 1880 que les botanistes firent la différence entre la paroi et la membrane végétale, ouvrant la voie à une étude plus spécifique de cette dernière, et à l’idée qu’elle était (contrairement à la paroi) commune... -

TISSUS VÉGÉTAUX

- Écrit par Jean-Claude ROLAND

- 3 831 mots

- 8 médias

...tissus végétaux, qui explique qu'on traite à part l'histologie des plantes, est due au fait que les cellules de ces dernières sont entourées par une paroi (cf. cellule et cormophytes). La paroi confère aux organes des plantes plusieurs de leurs caractéristiques structurales et physiologiques. Elle se... -

VACUOLE VÉGÉTALE

- Écrit par Paul MAZLIAK

- 825 mots

La cellule végétale typique (cellule foliaire, cellule corticale de racine ou de tige) renferme une grande vacuole centrale, ce qui signifie que le protoplasme de cette cellule est creusé d'une vaste dépression remplie d'une solution saline ou colloïdale diluée — le ...

-

VÉGÉTAL

- Écrit par Marie POTAGE, Arnaud VAN HOLT

- 2 019 mots

- 5 médias

La paroi est constituée généralement d’une armature de fibres de cellulose liées entre elles par d’autres molécules glucidiques. Cette paroi, externe à la membrane cytoplasmique qui limite le milieu cellulaire interne, impose la forme de la cellule et évite bien souvent son éclatement. Elle est responsable...

Médias