NATALISME

Le natalisme se présente comme une doctrine démographique et éventuellement comme un ensemble de mesures prises par un État pour favoriser l'accroissement de la population en stimulant la natalité. Il se distingue du populationnisme qui s'appuie non seulement sur la natalité mais aussi sur l'immigration pour augmenter la population.

Le natalisme revêt plusieurs formes. Il est un natalisme ordinaire si les mesures qu'il soutient et les lois qu'il inspire s'adressent à tous les résidents du pays indépendamment de leur nationalité. C'est la position affirmée par le natalisme français depuis 1945. Lorsqu'il vise seulement des nationaux, on parle plus volontiers de « nativisme ». C'est le cas de la France avant 1945 et, jusqu'en 1962, de ses colonies, où les populations « indigènes » furent exclues des mesures natalistes appliquées en France métropolitaine. Quand la cible du natalisme se restreint à certains groupes sociaux ou raciaux, il se transforme en eugénisme voire en racisme, ainsi des lois raciales dites de Nuremberg édictées par le régime nazi en septembre 1935, qui excluaient les juifs des mesures d'encouragement au mariage et à la natalité. Enfin, quand il ne concerne que de petits groupes, il cesse par définition d'être une doctrine démographique pour devenir une forme d'élitisme. C'est le cas des lois Pappia et Poppea promulguées sous l'empereur Auguste pour décourager le célibat et l'infécondité dans les familles patriciennes romaines, pourtant souvent citées en exemple par les natalistes.

Cette classification reste relativement grossière car dans un même pays coexistent des mesures appartenant aux différentes formes du natalisme. Par exemple, la revendication de réserver des postes de l'administration française aux pères de famille nombreuse est nativiste car les étrangers sont exclus de la fonction publique. Le système d'impôt du quotient familial utilisé en France est élitiste puisqu'il profite à un groupe social déterminé, celui qui paie l'impôt sur le revenu, donc aux plus riches et non aux autres. Inversement, le versement des allocations familiales à toutes les familles d'au moins deux enfants est une mesure nataliste car universelle.

Origine du natalisme

Beaucoup de populations traditionnelles et de régimes politiques anciens ont été favorables à une natalité élevée, mais le natalisme en tant que doctrine politique et d'État n'apparaît qu'à la fin du xixe siècle en France. On a souvent mis cette naissance du natalisme en rapport avec la baisse précoce de la natalité en France (en 1896 et 1897, les décès dépassèrent les naissances) et avec la défaite de 1870 attribuée à la supériorité démographique des Allemands. Cette dernière raison est très souvent avancée dans les brochures natalistes d'avant 1914 qui comparent les effectifs des classes d'âge mobilisables des deux côtés des Vosges. Mais, plus généralement, il faut aussi tenir compte de deux caractères propres à la fin du xixe siècle, la guerre de masse et l'importance grandissante du suffrage étendu ou universel dans toute l'Europe.

En effet, avec la guerre de Sécession américaine de 1861-1865, la nature des conflits a changé d'échelle et implique désormais des millions de combattants car l'infanterie prend la place décisive. Dans le domaine politique, et particulièrement en France, la conception démographique de la nation se renforce avec le suffrage à moitié universel, accordé aux seuls hommes. La population française représente tout entière la nation tandis que son territoire, son roi ou son empereur tenaient jusqu'alors ce rôle. La mystique démographique est aussi une fille de la révolution et de son peuple en armes. Ces facteurs jouent un rôle moins important aujourd'hui. La bombe atomique et plus récemment la guerre[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Hervé LE BRAS : directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, directeur de recherche à l'Institut national d'études démographiques, directeur du laboratoire de démographie historique au C.N.R.S.

Classification

Pour citer cet article

Hervé LE BRAS. NATALISME [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

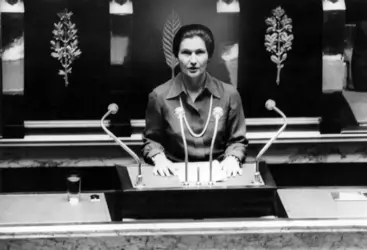

Média

Autres références

-

DÉMOGRAPHIE

- Écrit par Hervé LE BRAS

- 8 983 mots

...et la faiblesse des États constituaient des obstacles au volontarisme. Quelques pays, dont la France et les pays sous influence communiste, ont adopté des politiques d'encouragement à la natalité ou politiques natalistes en instaurant des primes pour les naissances à partir du troisième enfant et des... -

ESTONIE

- Écrit par Céline BAYOU, Suzanne CHAMPONNOIS, Universalis, Jean-Luc MOREAU

- 9 133 mots

- 4 médias

...minorités venues d'autres républiques 7 %. La situation démographique, très préoccupante (le taux de natalité étant inférieur au taux de mortalité), a conduit le gouvernement à adopter une mesure tout à fait nouvelle, accordant aux jeunes mères une allocation égale à une année de salaire à la naissance de leur... -

FAMILLE - Sociologie

- Écrit par Rémi LENOIR

- 5 325 mots

- 3 médias

...fractions des classes dominantes antagonistes des premières, notamment au regard du rôle et de l'importance de l'État dans la gestion des affaires civiles. Les animateurs de cette mouvance qu'on appelle habituellement « nataliste » n'étaient pas des patrons d'entreprise, des hommes d'affaires, des chefs d'industrie,... -

LOGEMENT SOCIAL

- Écrit par Susanna MAGRI

- 4 047 mots

...municipalités, la loi gardait l'empreinte de la doctrine libérale qui n'admettait la prise en charge publique que dans le domaine de l'assistance. Toutefois, parce qu'elle visait tout spécialement le logement des « familles nombreuses », cette disposition est aussi le résultat de la montée du thème nataliste,... - Afficher les 7 références

Voir aussi

- NATALITÉ

- VOTE DROIT DE

- FÉCONDITÉ, démographie

- INED (Institut national d'études démographiques)

- ALLIANCE NATIONALE POUR L'ACCROISSEMENT DE LA POPULATION FRANÇAISE

- NATIVISME

- PRESTATIONS FAMILIALES

- ÉGALITÉ & INÉGALITÉ SOCIALES

- ROYAUME-UNI, droit et institutions

- FRANCE, droit et institutions

- IVG (Interruption volontaire de grossesse)

- FRANCE, histoire, de 1974 à nos jours

- FRANCE, histoire, de 1871 à 1939

- REVENUS POLITIQUE DES

- POLITIQUE SOCIALE

- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE