MESSIANISME

Pendant longtemps, l'étude du phénomène messianique a été l'apanage quasi exclusif de la christologie, c'est-à-dire d'une théologie appliquée au personnage central du christianisme tenu et retenu, sinon exclusivement du moins archétypiquement, pour le Messie. Dans l'entre-deux-guerres, néanmoins, les sciences humaines des religions – histoire, sociologie, ethnologie, anthropologie – élaborent peu à peu les éléments d'une approche inductive et comparative de ce phénomène messianique définitivement pluralisé. Ainsi se présente toute une population de personnages – des messies –, de mouvements spécifiques – des messianismes – ou de mouvements apparentés – des millénarismes. C'est à partir de ces populations que peuvent être envisagés la définition, les cycles et la typologie du messianisme.

Définition du messianisme

On a défini le messianisme comme étant « essentiellement la croyance religieuse en la venue d'un rédempteur qui mettra fin à l'ordre actuel des choses soit de manière universelle soit pour un groupe isolé et qui instaurera un ordre nouveau fait de justice et de bonheur » (Hans Kohn, « Messianism », in The Encyclopædia of Social Sciences). Pratiquement, ce terme revêt souvent une signification voisine de celle de « millénarisme », qui désigne le mouvement socio-religieux dont le Messie est le personnage. Les deux notions, en tout cas, impliquent une liaison essentielle des facteurs religieux et des facteurs sociaux, du spirituel et du temporel, des valeurs célestes et des valeurs terrestres, aussi bien dans le désordre dont ils préconisent l'abolition que dans l'ordre nouveau dont ils annoncent l'instauration. À la différence du prophète, qui se réclame seulement d'une mission reçue de Dieu ou de l'agent surnaturel suprême, la messianité implique un lien d'identification plus poussé avec ce dieu, généralement un lien de parenté : si le prophète est uni au dieu par un lien électif, le Messie est uni à Dieu par un lien natif.

L'étymologie des termes « Messie » et « messianisme » (hébreu : mâshîakh ; grec : christos – l'oint ; latin : messias) semblerait montrer que l'Occident a connu le personnage et la doctrine qu'ils désignent sous l'influence d'Israël et du christianisme (le christianisme est la religion du christos). Cependant, les idées et les faits recouverts par ces mots dépassent largement l'aire judéo-chrétienne. Ainsi le messianisme recouvre en réalité deux concepts distincts : un concept théologique normatif lié à la proclamation de l'unicité messianique du fondateur du christianisme, tous les autres personnages messianiques étant classés comme prémessies ou faux messies ; un concept sociologique comparatif appuyé sur une population de situations dans lesquelles un personnage fondateur d'un mouvement historique de libération socio-religieuse s'identifie ou est identifié à une puissance suprême « émettant » sur l'ensemble de l'histoire des religions comme des sociétés.

Le sens théologique

Le sens théologique est propre à l'aire culturelle dominée par le christianisme. Dans son acception absolue, le messianisme désigne ici l'ensemble des croyances juives relatives au Messie promis dans l'Ancien Testament. Dans un sens moins strict, il s'applique aux enseignements ou aux mouvements qui promettent la venue d'un envoyé de Dieu appelé à rétablir sur terre la justice et l'innocence premières. Les controverses ont surtout porté sur le contenu de ce messianisme, soit entre la tradition chrétienne du Messie « déjà venu » et la tradition juive du Messie « encore attendu », soit à l'intérieur de la tradition chrétienne, où se rencontrent, d'une part – surtout dans une tradition patristique[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Henri DESROCHE : directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales

- Roland GOETSCHEL : professeur des Universités, directeur du département d'études hébraïques et juives de l'université de Strasbourg-II, professeur associé à l'Université libre de Bruxelles

Classification

Pour citer cet article

Henri DESROCHE et Roland GOETSCHEL. MESSIANISME [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

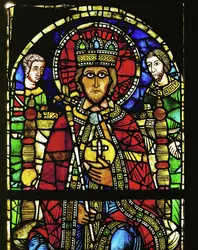

Média

Autres références

-

AMÉRIQUE LATINE - Les religions afro-américaines

- Écrit par Roger BASTIDE

- 3 175 mots

- 1 média

...culte protestant, de traits culturels africains antérieurs. On ajoutera que, partout où les Noirs ont réagi à leur frustration sociale en inventant des messianismes, ils ont – exactement comme pour les messianismes, les prophétismes ou les millénarismes qui se sont multipliés en Afrique en réponse à la... -

CONGO RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU

- Écrit par Universalis, Jules GÉRARD-LIBOIS, Henri NICOLAÏ, Patrick QUANTIN, Benoît VERHAEGEN, Crawford YOUNG

- 24 917 mots

- 13 médias

...et la frustration s'exprimèrent par le biais des mouvements religieux et des cultes syncrétiques, qui fleurirent à profusion à travers tout le Congo. Les deux mouvements les plus connus furent l'Église kimbanguiste et le Kitawala. Le kimbanguisme naquit dans le Bas-Congo en 1921, lorsque le prophète... -

CRESPY GEORGES (1920-1976)

- Écrit par André DUMAS

- 1 092 mots

Méridional, malin certes, mais avec cette réserve enjouée, souvent plus attentive que bavarde, qui fait du Languedocien un homme chaleureux et toutefois difficile à circonscrire, le pasteur Georges Crespy a vécu toute sa vie à Montpellier. Extrêmement doué pour la parole, il a consacré une portion considérable...

-

DERRIDA JACQUES (1930-2004)

- Écrit par Catherine MALABOU

- 3 352 mots

- 1 média

- Afficher les 26 références

Voir aussi