GÉOCENTRISME

L'imbroglio des excentriques et épicycles

Premier verrou : le géocentrisme, qui veut que la Terre, rigoureusement immobile, centre d'attraction de tous les graves, siège au milieu de l'univers, unique centre de tous les mouvements célestes. Puis, deuxième verrou, la dichotomie de l'univers : d'une part, le monde terrestre, qui va de la Terre à l'orbe lunaire, monde du changement, du périssable, de la génération et de la corruption, monde des mouvements rectilignes (vers le haut, les légers : l'air et le feu ; vers le bas, pour les graves : la terre et l'eau) ; d'autre part, le monde du cinquième élément (la quintessence ou l'éther), de la non-physique, de la pureté permanente : pendant plus de vingt siècles, les astronomes ne verront ni les taches solaires, ni les étoiles nouvelles. Enfin, troisième verrou, le mouvement circulaire uniforme, considéré comme seul mouvement possible pour les astres ; le mouvement circulaire uniforme et, tout de même, observations obligent, ses combinaisons avec, comme pour marquer les limites de l'emprise idéologique sur la science, la tricherie géniale de Ptolémée : le cercle à point équant.

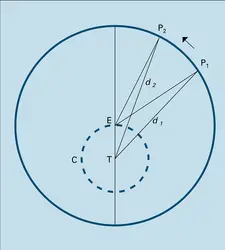

De quoi s'agit-il ? Le système des sphères homocentriques, imaginé par Eudoxe, réformé par Callippe et repris par Aristote, représentait les planètes se déplaçant à des distances invariables de la Terre. Il ne pouvait donc pas rendre compte des observations, qui révélaient que l'éclat de certaines planètes était variable. Différences d'éclat qu'il était impensable de considérer comme intrinsèques (conséquence positive du deuxième verrou !) et que l'on a très tôt attribuées à des variations de distances. Le principe des cercles concentriques fut abandonné au profit des excentriques. C'est à Hipparque (iie siècle av. J.-C.) que l'on doit ce perfectionnement très fécond aussi bien pour l'astronomie que pour les mathématiques. Soit un cercle de centre C et soit T un point quelconque situé à l'intérieur du cercle mais distinct du centre C (cf. copernic, fig. 1) ; la Terre est située en T. En un point quelconque de la circonférence du cercle, P, est située la planète. Faisons tourner le cercle d'un mouvement uniforme autour de son centre. Il est évident que, dans ces conditions, la distance de la planète à la Terre varie. Il est également évident que la vitesse de la planète paraît variable : son mouvement propre est uniforme autour du centre, malheureusement l'observateur terrestre n'est pas placé au bon endroit pour en juger. Tricherie mineure avec les principes, la Terre est peut-être au milieu de l'univers, mais elle n'est pas rigoureusement au centre de celui-ci.

Cette disposition d'un cercle excentrique tournant autour d'un centre fixe était adaptée à certains cas, celui du mouvement du Soleil, par exemple, mais accorder d'autres mouvements apparents plus complexes, celui de Mercure, par exemple, obligea à compliquer toujours plus les combinaisons de mouvements circulaires.

Un autre moyen d'accorder théorie et observations était d'utiliser un déférent et un épicycle. Considérons un cercle animé d'un mouvement de rotation uniforme autour de C, centre du monde. Soit un point quelconque situé sur sa circonférence qui est, à son tour, le centre d'un cercle plus petit. Un point P sur la circonférence du petit cercle représente la planète. Pendant que le grand cercle, ou déférent (deferens, en latin, signifie « portant »), tourne uniformément autour de C, faisons tourner également uniformément le petit cercle, ou épicycle, autour de son centre mobile. Ici encore, dans cette combinaison d'un épicycle avec un déférent homocentrique, il est possible d'ajuster les dimensions des rayons des deux cercles, leurs vitesses de rotation et le sens de leurs[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Pierre VERDET : astronome à l'Observatoire de Paris

Classification

Pour citer cet article

Jean-Pierre VERDET. GÉOCENTRISME [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

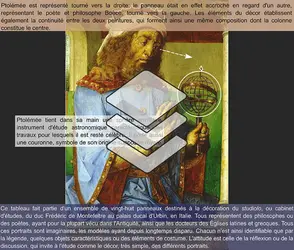

SYSTÈME GÉOCENTRIQUE DE PTOLÉMÉE

- Écrit par James LEQUEUX

- 211 mots

- 2 médias

Dans sa Syntaxe mathématique, plus connue sous le titre d'Almageste, et dans laquelle la dernière observation consignée date de 141, Claude Ptolémée (iie siècle) expose l'ensemble des connaissances astronomiques de son époque. Il décrit en particulier le mouvement du Soleil...

-

ÂGE DE LA TERRE

- Écrit par Pascal RICHET

- 5 143 mots

- 5 médias

-

ASTRONOMIE

- Écrit par James LEQUEUX

- 11 339 mots

- 20 médias

Le génie de Copernic est d'avoir abandonné le dogme du géocentrisme. Dans la pratique astronomique courante, cela n'apporte que peu de changement : le Soleil et la Terre échangent simplement leur place dans la combinaison des mouvements circulaires qui représente la machinerie de l'Univers. Cependant,... -

BRUNO GIORDANO (1548-1600)

- Écrit par Jean SEIDENGART

- 5 290 mots

...héliocentrique avait agrandi considérablement les dimensions du monde. Ce que Bruno retient de lui, c'est essentiellement sa réduction de l'illusion géocentrique et géostatique. Or Copernic s'était appuyé sur le principe de la relativité optique pour montrer que le mouvement de la Terre est... -

COPERNIC NICOLAS (1473-1543)

- Écrit par Universalis, Jean-Pierre VERDET

- 5 395 mots

- 5 médias

Premièrement, le géocentrisme, qui veut que la Terre, rigoureusement immobile, siège au milieu du monde, unique centre des mouvements célestes. Deuxièmement, une dichotomie de l' Univers : d'une part, le monde terrestre, qui va jusqu'à l'orbe de la Lune, monde du changement, du périssable, de la génération... - Afficher les 12 références

Voir aussi