FROTTEMENT

Analyse des phénomènes

Compatibilité des métaux

De la théorie de Bowden est issue la règle de « compatibilité des métaux ». Le frottement sera d'autant moins aléatoire que les matériaux en présence seront plus difficilement solubles l'un dans l'autre ; on devrait donc espérer un fonctionnement satisfaisant en faisant frotter deux métaux dont les diagrammes binaires d'équilibre sont du type représenté sur la figure a ; on devrait par contre craindre des grippages avec des diagrammes comme celui de la figure b ; au premier correspondent effectivement des couples de métaux « compatibles » en frottement, comme l'argent et le fer ou encore le cuivre et le molybdène ; au second correspondent des couples grippant à peu près systématiquement, comme le fer et l'aluminium. Mais les surfaces des métaux sont toujours recouvertes des combinaisons qu'ils font spontanément avec les ambiances (oxydes, sulfures, etc.), et la règle de compatibilité est très perturbée dans les frottements en atmosphère, qui sont pourtant les plus fréquents dans la mécanique courante : par exemple, le fer et le plomb, qui ont un diagramme typique, frottent effectivement très bien l'un sur l'autre dans le vide, dans les ambiances réductrices ou neutres, mais grippent dans l'air, probablement à cause de la solubilité de certains de leurs oxydes. Une équipe française a trié expérimentalement les couples de métaux « compatibles » recommandés aux mécaniciens.

Répartition des énergies thermiques

La quantité de chaleur Q créée par le glissement sur une piste à la vitesse V avec un coefficient de frottement f, d'un curseur de poids N, est proportionnelle au produit VNf.

De façon générale, Q se répartit inégalement en deux fractions QA et QB entre les corps A et B qui sont en contact. On estime en première approximation que le rapport QA/QB est proportionnel :

– d'une part au rapport des aires balayées par l'aire d'appui, durant l'expérience, sur les surfaces de A et de B ;

– d'autre part au facteur :

C'est pourquoi, dans le cas des collecteurs de machines électriques, on doit faire frotter le charbon des balais sur le cuivre du collecteur : en effet, le collecteur est la plus grande des aires balayées pendant un tour et, de plus, le rapport des √Lcd du cuivre et du graphite est supérieur à 12 ; ainsi la plus grande partie de la chaleur passe-t-elle dans la pièce la mieux ventilée, c'est-à-dire le collecteur ; si l'on adoptait le schéma inverse, c'est-à-dire des balais en cuivre frottant sur des collecteurs en charbon, les machines électriques ne dureraient que quelques minutes.

Contraintes superficielles

Tout frottement introduit des contraintes dans les couches superficielles des corps en contact ; l'étude exhaustive de ces contraintes reste à faire ; en effet, les calculs classiques de Boussinesq et de Hertz, qui permettent d'obtenir les valeurs des contraintes qui naissent au contact de deux corps, ne valent qu'en l'absence d'effort tangentiel ; aussi l'apparition d'une force de frottement rend-elle ces calculs caducs.

En première approximation, lorsqu'un curseur circule sur une piste, les points les plus sollicités de cette piste sont :

– un point superficiel situé sous la moitié avant du curseur, où règne le maximum des contraintes de compression ;

– un point superficiel situé immédiatement à l'arrière du curseur, où règne le maximum des contraintes de tension ;

– un point situé à une profondeur variable, à l'intérieur de la piste, où règne le maximum de cisaillements.

Ces contraintes maximales et leur emplacement varient en particulier en fonction du coefficient global de frottement ; par exemple,[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jacques-Jean CAUBET : Ingénieur, École centrale lyonnaise, président du Centre stéphanois de recherche mécanique, hydromécanique et frottement

- Jean POLTI : ingénieur de l'École centrale lyonnaise, directeur au Centre stéphanois de recherche mécanique, hydromécanique et frottement

Classification

Pour citer cet article

Jacques-Jean CAUBET et Jean POLTI. FROTTEMENT [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Article mis en ligne le et modifié le 14/03/2009

Médias

Autres références

-

COULOMB CHARLES AUGUSTIN (1736-1806)

- Écrit par C. Stewart GILLMOR

- 2 018 mots

- 1 média

Dans son mémoire (1781) intitulé Théorie des machines simples en ayant égard au frottement de leurs parties et à la raideur des cordages (Paris, 1809-1821), Coulomb étudie à la fois le frottement statique et le frottement dynamique entre deux surfaces de glissement et le frottement dans le cintrage... -

DYNAMIQUE

- Écrit par Michel CAZIN et Jeanine MOREL

- 9 671 mots

- 4 médias

Considérons le cas de deux solides S1 et S2 en contact ponctuel (on désigne par contact ponctuel un contact suivant une surface de mesure négligeable). Nous supposerons que ces deux solides sont limités par des surfaces ayant un plan tangent commun (π) bien défini au point de contact I. Désignons par... -

GLACIERS

- Écrit par François ARBEY et Louis LLIBOUTRY

- 12 995 mots

- 2 médias

La recherche d'une loi defrottement, problème majeur de la glaciologie, a été faite en considérant les processus à l'échelle du microrelief du lit. La glace contourne les bosses, d'autant mieux qu'elles sont plus grandes. De plus, la glace fond sur leurs faces amont, grâce à la chaleur que fournit un... -

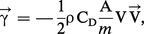

MÉCANIQUE SPATIALE

- Écrit par Jean-Pierre CARROU

- 6 610 mots

- 13 médias

Du fait du frottement atmosphérique, un satellite qui évolue à une altitude suffisamment basse (inférieure à 1 000 km) est soumis à une force aérodynamique qui produit des effets non négligeables car cumulatifs avec le temps. L'accélération provoquée par cette force est :où ρ est...