FOUS LITTÉRAIRES

Mythes

Génie et folie

L'expression « fou littéraire » a son origine dans le mythe de la parenté entre le génie et la folie. C'est le psychiatre et criminologiste italien Lombroso qui en a donné la formulation la plus claire, dans L'Homme de génie (traduit en 1899) : la folie génère et nourrit le génie. Derrière cette tentative, sinon de psychiatriser la création littéraire, du moins de faire sortir la psychiatrie du ghetto de l'anormalité et d'étendre son champ d'application (on comprend pourquoi Queneau qualifiait l'œuvre de Lombroso de « pseudo-scientifique ânerie »), on voit resurgir un mythe très ancien qui, dans sa version positive, fait du poète un prophète vaticinant, et assimile l'imagination ou l'inspiration poétique à une forme de délire : poèmes dictés pendant des rêves (comme le Kubla Khan de Coleridge) ou sous l'inspiration de drogues, mystiques dont les révélations prennent forme poétique, poètes qui sombrent dans la folie (comme Nerval ou Hölderlin). Que ce mythe ait la vie dure, le malentendu qui présida aux rapports entre Artaud et les surréalistes le prouve, ainsi que l'ambiguïté des textes surréalistes sur la folie, par exemple le chapitre de L'Immaculée Conception, où Breton et Eluard simulent plusieurs types d'écriture délirante pour montrer que le poète peut « se soumettre à volonté les principales idées délirantes sans qu'il y aille pour lui d'un trouble durable, sans que cela soit susceptible de compromettre en rien sa faculté d'équilibre » (texte cité par M. Plaza).

La psychanalyse à l'épreuve de la création

La principale version moderne de ce mythe est psychanalytique. C'est une version complexe et subtile, mais mythique néanmoins. On sait l'intérêt que portait Freud à la littérature. On sait aussi les rapports que sa pratique entretenait consciemment avec l'écriture littéraire : les récits de cas se lisent comme des romans, les grands complexes trouvent leur formulation première et exemplaire dans des textes littéraires (Sophocle est le plus grand des prédécesseurs de Freud), les névrosés construisent leur roman familial. C'est donc tout naturellement que, dans les nouvelles de J. Popper Lynkeus, Freud trouve après coup des intuitions semblables aux siennes, ou que des romans, comme La Gradiva de Jensen, font l'objet d'études psychanalytiques. Mais le psychanalyste est un personnage ambigu : l'étude de La Gradiva tourne assez vite à l'analyse de la névrose de Jensen. À l'inverse, Freud sait saluer dans les Mémoires du président Schreber le roman d'un psychotique et y reconnaître, in nuce, sa théorie de la paranoïa. L'attitude complexe mais ambiguë du maître devient plus rigide et réductrice chez certains disciples (au reste souvent grands découvreurs de textes de fous littéraires comme « Aimée », la paranoïaque romancière dont Lacan décrit le cas dans sa thèse), à travers l'utilisation du concept de sublimation, ou l'exploration de la relation métaphorique existant entre névrose et création. Ainsi, pour A. Ehrenzweig (L'Ordre caché de l'art), le processus de création passerait par une phase schizoïde (relâchement du contrôle conscient qui permet l'irruption d'éléments fantasmatiques), une phase maniaque (intégration de ces éléments dans un espace affranchi des contraintes conscientes) et une phase dépressive (où l'écrivain réintrojecte les contraintes sociales).

Texte « brut » et texte littéraire

Si les limites de ces théories sont évidentes, elles ont pour avantage de montrer qu'entre le texte « littéraire » et le texte « fou », il n'y a pas de solution de continuité. Le texte du fou littéraire est bien un texte littéraire. Il n'est pas une seule de ses caractéristiques qui ne se retrouve dans l'écriture[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Jacques LECERCLE : professeur de langue et littératures anglaises à l'université de Paris-X-Nanterre

Classification

Pour citer cet article

Jean-Jacques LECERCLE. FOUS LITTÉRAIRES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Autres références

-

ARTAUD ANTONIN (1896-1948)

- Écrit par Paule THÉVENIN

- 3 392 mots

- 1 média

...écrit alors à Rivière non tant pour défendre leur facture que pour tenter de faire comprendre pourquoi il « propose malgré tout ces poèmes à l'existence. Je souffre, écrit-il, d'une effroyable maladie de l'esprit. Ma pensée m'abandonne à tous les degrés. » Et il tient d'autant plus à ce que soit reconnue... -

BLAVIER ANDRÉ (1922-2001)

- Écrit par Jean-Didier WAGNEUR

- 658 mots

Né le 23 octobre 1922 à Hodimont (Belgique), André Blavier commence à se passionner pour les « fous littéraires » alors qu'il est jeune bibliothécaire à Verviers. Il va rassembler ce qui deviendra une des plus belles bibliothèques consacrées non seulement à ce thème, mais aussi au surréalisme et...

-

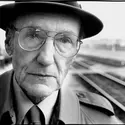

BURROUGHS WILLIAM (1914-1997)

- Écrit par Gérard-Georges LEMAIRE

- 1 918 mots

- 1 média

Un thème, l'exploration de la drogue, et un procédé formel, le cut-up, suffisent généralement à caractériser ce qui ne recouvre en réalité qu'une partie de l'œuvre de W. S. Burroughs. Du Festin nu aux Cités de la nuit écarlate, en passant par la Révolution électronique...

-

CAMPANA DINO (1885-1932)

- Écrit par Jean-Charles VEGLIANTE

- 1 107 mots

Dino Campana est né le 20 août 1885 à Marradi, entre Florence et Ravenne. Enfant turbulent et brutal – en particulier avec sa mère –, fugueur, emprisonné une première fois à dix-huit ans, puis périodiquement admis dans divers hôpitaux psychiatriques entre deux voyages ou vagabondages et des études...

Voir aussi