CONVERSION

Selon sa signification étymologique, conversion (du latin conversio) signifie retournement, changement de direction. Le mot sert donc à désigner toute espèce de retournement ou de transposition. C'est ainsi qu'en logique le mot est employé pour désigner l'opération par laquelle on inverse les termes d'une proposition. En psychanalyse, ce mot a été utilisé pour désigner « la transposition d'un conflit psychique et la tentative de résolution de celui-ci dans des symptômes somatiques, moteurs ou sensitifs » (Laplanche et Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse). Le présent article étudiera la conversion dans son acception religieuse et philosophique ; il s'agira alors d'un changement d'ordre mental, qui pourra aller de la simple modification d'une opinion jusqu'à la transformation totale de la personnalité. Le mot latin conversio correspond en fait à deux mots grecs de sens différents, d'une part epistrophê qui signifie changement d'orientation et implique l'idée d'un retour (retour à l'origine, retour à soi), d'autre part metanoïa qui signifie changement de pensée, repentir, et implique l'idée d'une mutation et d'une renaissance. Il y a donc, dans la notion de conversion, une opposition interne entre l'idée de « retour à l'origine » et l'idée de « renaissance ». Cette polarité fidélité-rupture a fortement marqué la conscience occidentale depuis l'apparition du christianisme.

Bien que la représentation que l'on se fait habituellement du phénomène de la conversion soit assez stéréotypée, ce phénomène n'en a pas moins subi une certaine évolution historique et il peut se manifester sous un grand nombre de formes différentes. Il faudra donc l'étudier sous de multiples perspectives : psychophysiologique, sociologique, historique, théologique, philosophique. À tous ces niveaux, le phénomène de la conversion reflète l'irréductible ambiguïté de la réalité humaine. D'une part il témoigne de la liberté de l'être humain, capable de se transformer totalement en réinterprétant son passé et son avenir ; d'autre part, il révèle que cette transformation de la réalité humaine résulte d'une invasion de forces extérieures au moi, qu'il s'agisse de la grâce divine ou d'une contrainte psychosociale. On peut dire que l'idée de conversion représente une des notions constitutives de la conscience occidentale : en effet, on peut se représenter toute l'histoire de l'Occident comme un effort sans cesse renouvelé pour perfectionner les techniques de « conversion », c'est-à-dire les techniques destinées à transformer la réalité humaine, soit en la ramenant à son essence originelle (conversion-retour), soit en la modifiant radicalement (conversion-mutation).

Formes historiques de la conversion

L'Antiquité préchrétienne

Dans l'Antiquité, le phénomène de la conversion apparaît moins dans l'ordre religieux que dans les ordres politique et philosophique. C'est que toutes les religions antiques (sauf le bouddhisme) sont des religions d'équilibre, pour reprendre l'expression de Van der Leeuw : les rites y assurent une sorte d'échange de prestations entre Dieu et l'homme. L'expérience intérieure qui pourrait correspondre à ces rites, en être en quelque sorte l'envers psychologique, ne joue pas un rôle essentiel. Ces religions ne revendiquent donc pas la totalité de la vie intérieure de leurs adeptes et elles sont largement tolérantes, dans la mesure où elles admettent à côté d'elles une multiplicité d'autres rites et d'autres cultes. Parfois se produisent certains phénomènes de contagion ou de propagande, telles la propagation des cultes dionysiaques ou, à la fin de l'Antiquité, celle des cultes à mystères.[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre HADOT : professeur au Collège de France

Classification

Pour citer cet article

Pierre HADOT. CONVERSION [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

APÔTRES & APOSTOLAT

- Écrit par Yves CONGAR

- 4 344 mots

...d'abord un apostolat direct et un apostolat indirect selon que l'action entreprise et l'influence exercée, de par leur nature et leur contenu, conduisent immédiatement ou non à la conversion, à des démarches de foi. Une annonce du salut, une prédication de Jésus-Christ sauveur, un conseil concluant... -

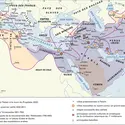

ARABE (MONDE) - Le peuple arabe

- Écrit par Universalis, Maxime RODINSON

- 4 081 mots

- 5 médias

...des plantations. Sous les Abbasides, on assiste à la dissémination des Arabes de souche et des premiers éléments arabisés dans les campagnes. La conversion à l'islam, qui s'accompagne d'importants avantages fiscaux et sociaux, contribue aussi à l'arabisation : une instruction religieuse sommaire... -

AUGUSTIN saint (354-430)

- Écrit par Michel MESLIN

- 8 969 mots

- 2 médias

De cette conversion, nous possédons le récit émouvant qu'Augustin lui-même a tracé dans les Confessions, qui sont peut-être le chef-d'œuvre de la littérature psychologique religieuse de tous les temps. Si l'on tente de résumer cet itinéraire spirituel, on peut isoler trois grands obstacles... -

AUTOBIOGRAPHIE

- Écrit par Daniel OSTER

- 7 517 mots

- 5 médias

Mystique ou laïque,l'autobiographie doit toujours passer par le récit d'une conversion qui la légitime. Ce qui est frappant dans les récits de désabusement politique où le sujet exhibe les marques de son arrachement à l'erreur. D'une manière plus générale, l'autobiographie exalte... - Afficher les 30 références

Voir aussi