VOLCANISME ET VOLCANOLOGIE

Répartition géographique et typologie du volcanisme

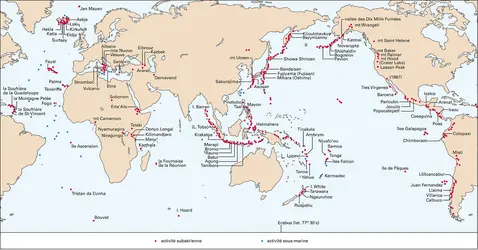

La répartition géographique du volcanisme actuel (fig. 7) s'explique désormais clairement en fonction des plaques tectoniques : il marque les limites de ces dernières. Un volcanisme essentiellement basaltique caractérise les dorsales par lesquelles s'engendrent les fonds océaniques nouveaux, cependant qu'un volcanisme à dominante andésitique caractérise les arcs, insulaires ou de bordure continentale, qui tracent la limite entre plaques qui s'affrontent.

On a vu qu'il existe un volcanisme en dehors des bordures de plaques lithosphériques – tels, pour le volcanisme intracontinental, le Tibesti, la chaîne Principe-Cameroun, les volcans mandchous, voire le Massif central français, et, pour l'océan, les îles Hawaii et autres archipels volcaniques similaires – qui peuvent s'expliquer dans le cadre de la tectonique globale par diverses hypothèses (rifts continentaux avec remontée du manteau supérieur qui auraient avorté avant que la séparation des plaques ne soit effective, fractures transverses en ouverture dans les zones océaniques, panaches, etc.). Les produits magmatiques formés diffèrent selon le milieu, magmas océaniques primordiaux ou magmas « contaminés » par la croûte sialique ; dans tous les cas ce volcanisme montre des évidences d'une différenciation liée à des chambres magmatiques.

Cette classification en deux types principaux, avec les exceptions que l'on vient de mentionner, est rationnelle non seulement parce qu'elle se fonde sur l'origine tectonique du volcanisme, mais aussi parce qu'elle rend compte de la nature des magmas impliqués. Or cette nature conditionne fortement celle des éruptions, essentiellement effusive quand il s'agit des basaltes et des laves sous-saturées, dont la relative fluidité n'entrave pas trop les gaz éruptifs, essentiellement explosive dans le cas des andésites et des laves sursaturées, dont la viscosité est forte et la teneur en gaz probablement plus élevée que celle des magmas primaires.

Il convient en tous cas d'abandonner la vieille classification qui distinguait des « types éruptifs » (et des « types de volcans ») : hawaiien, strombolien, vulcanien, plinien, péléen, katmaien, etc. Cette classification date d'une époque où les volcanologues, faute de moyens de transport, ne pouvaient avoir de bien grande expérience en la matière et, par conséquent, ne pouvaient valablement comparer les diverses modalités éruptives. Elle est fondée sur des observations insuffisantes, n'est guère rationnelle et offre le grave inconvénient de reposer sur des caractéristiques qui ne sont ni limitatives, ni rigoureuses, ni impératives. Ainsi, le lac de lave, prétendument caractéristique de l'activité hawaiienne, non seulement n'est pas toujours présent en celle-ci, mais peut se voir lors d'activités d'un autre type, ainsi dans le Stromboli lui-même, archétype de l'activité dite strombolienne. En revanche, des explosions « stromboliennes » s'observent tout aussi bien sur les volcans dits hawaiiens dès que la surface libre de la colonne lavique se trouve cachée aux regards et que l'on n'aperçoit que la partie supérieure des trajectoires des projectiles incandescents (par exemple, Villarica, Yahue, Etna, Nyamlagira, etc.). Ces explosions dites stromboliennes s'observent d'ailleurs aussi au cours d'éruptions dites pliniennes (Vésuve, par exemple), voire péléennes (Tinakula). De même encore le type dit péléen a-t-il été caractérisé par les nuées ardentes et par l'extrusion d'un dôme ou d'une aiguille ; or la plupart des éruptions à nuées ardentes se font sans extrusion conjointe : il en est ainsi de celles de l'Arenal (1968-1969), du Mayon (1968 et 1984), du mont Saint Helens (1980), du Pinatubo (1991) ; des dômes, en revanche, poussent parfois sans aucune libération de nuées ardentes, comme au Shōwa Shinzan (1943-1945) ou à la Soufrière[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Roger COQUE : professeur des Universités, professeur émérite à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne

- Jean-François LÉNAT : professeur à l'université de Clermont-II, directeur du centre de recherches volcanologiques, Clermont-Ferrand

- Haroun TAZIEFF : commissaire à l'étude et à la prévention des risques naturels majeurs

- Jacques VARET : directeur de la prospective au Bureau de recherches géologiques et minières

Classification

Pour citer cet article

Roger COQUE, Jean-François LÉNAT, Haroun TAZIEFF et Jacques VARET. VOLCANISME ET VOLCANOLOGIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AFRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Anne FAURE-MURET

- 18 789 mots

- 22 médias

...milieu des ceintures vertes, ou semblent les recouper. Les ceintures vertes apparaissent comme en synforme. Elles sont constituées par les produits d'un volcanisme basique (tholéiite à komatiite) montrant les caractères d'une croûte océanique et d'un volcanisme calco-alcalin andésitique de type « arc volcanique... -

ALASKA

- Écrit par Claire ALIX, Yvon CSONKA

- 6 048 mots

- 10 médias

Dans le prolongement de la chaîne d'Alaska, la très longue chaîne des Aléoutiennesest de nature essentiellement volcanique. Elle forme d'abord la péninsule d'Alaska, puis s'engloutit dans l'océan. Les îles Aléoutiennes, qui séparent l'océan Pacifique de la mer de... -

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN, René BLANCHET, Jacques BOURGOIS, Jean-Louis MANSY, Bernard MERCIER DE LÉPINAY, Jean-François STEPHAN, Marc TARDY, Jean-Claude VICENTE

- 24 158 mots

- 23 médias

Aux États-Unis, le domaine pluto-volcanique regroupe la sierra Nevada, les monts Klamath (Californie) et les Blue Mountains (Oregon), dans lesquelles le Mésozoïque, à dominante volcanogène, est traversé par des granites dont l'âge s'échelonne du Trias au Crétacé. Ce Mésozoïque a été structuré au cours... -

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géographie

- Écrit par Jacqueline BEAUJEU-GARNIER, Danièle LAVALLÉE, Catherine LEFORT

- 18 105 mots

- 9 médias

...États-Unis. Elles se décomposent en deux chaînes : la sierra Madre occidentale et la sierra Madre orientale, séparées par un triangle de hauts plateaux. Le volcanisme récent apparaît largement, surtout dans le grand bloc ouest-est qui porte le haut bassin de Mexico et relie entre elles les deux sierras à... - Afficher les 90 références

Voir aussi

- RELIEF TERRESTRE

- GISEMENTS MÉTALLIFÈRES

- DEGRÉ GÉOTHERMIQUE

- GEYSER

- OBSIDIENNES

- PINATUBO, volcan

- ARGOS SYSTÈME

- EOS (Earth Observing System) PROGRAMME

- RADAR À SYNTHÈSE D'OUVERTURE ou SAR

- MESA

- CATASTROPHES NATURELLES

- VOLCANIQUES ÎLES

- GUYOT

- FUSION DES ROCHES

- FISSURAL VOLCANISME

- CRISTALLISATION

- VOLCANISME ACTUEL

- PUYS CHAÎNE DES

- PLANÈZES

- VOLCANIQUES ROCHES

- ORGUES BASALTIQUES

- SCORIES VOLCANIQUES

- VOLCAN-BOUCLIER

- MAGMAS

- HYALOCLASTITES

- LACCOLITES

- LOPOLITES

- PÉTROLOGIE

- ASSIMILATION ou DIGESTION MAGMATIQUE, pétrologie

- DYKES

- SOUS-MARINE GÉOLOGIE

- CHEVEUX DE PÉLÉ

- CENDRES VOLCANIQUES

- IGNIMBRITES

- TUFS

- PYROCLASTIQUES DÉPÔTS

- PONCES

- COUSSINS DÉBIT EN ou PILLOW LAVAS

- ASTHÉNOSPHÈRE

- ANDÉSITES

- BASALTES

- CROÛTE TERRESTRE ou ÉCORCE TERRESTRE

- NUÉES ARDENTES

- PYROLITE

- SHŌWA SHINZAN

- SILL

- PUY DE DÔME

- TRAPPS

- PÉPÉRITES

- SOLFATARES

- STRATOVOLCAN

- PAHOEHOE

- PALAGONITES & PALAGONITISATION

- RING DYKE

- LAHARS

- FUMEROLLES

- GAZ VOLCANIQUES

- LAVE

- MOFETTES

- NECK, géomorphologie

- HORNITO

- DIATRÈME ou PIPE, volcanisme

- CHEIRE ou AA

- CUMULO-VOLCAN

- CULOTS, géomorphologie

- CONE SHEET

- MERAPI RÉGION DU

- MULL ÎLE DE

- CRATÈRES VOLCANIQUES

- DÉFORMATION DES ROCHES

- DÔME VOLCANIQUE

- GPS (Global Positioning System)

- SATELLITES D'OBSERVATION DE LA TERRE

- ÉRUPTIONS CLASSIFICATION DES, volcanologie

- FRACTURE, tectonique

- SÉRIES PÉTROGRAPHIQUES

- DIFFÉRENCIATION, pétrologie

- CHEMINÉE VOLCANIQUE

- CAULDRON SUBSIDENCE ou SUBSIDENCE EN CHAUDRON

- LAVES CORDÉES

- EREBUS, volcan

- SAINT HELENS MONT

- AIGUILLES, volcanisme

- LACS DE LAVE

- PICRITES

- VOLCANS

- PANACHE VOLCANIQUE

- COULÉES DE LAVE

- SOUFRIÈRE VOLCAN DE LA, Saint-Vincent-et-les-Grenadines

- RELIEF VOLCANIQUE

- CRISTALLISATION FRACTIONNÉE

- TEPHRA

- ÉROSION

- RISQUES NATURELS

- ÉRUPTIONS VOLCANIQUES EFFUSIVES

- ÉRUPTIONS VOLCANIQUES EXPLOSIVES

- PANACHE MANTELLIQUE

- SOURCE CHAUDE, géologie

- INTERFÉROMÉTRIE RADAR

- HYDROTHERMALISME CONTINENTAL