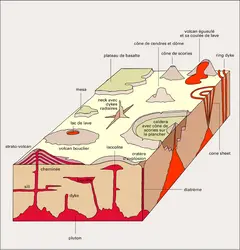

Reliefs volcaniques

Articles

-

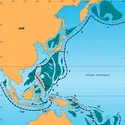

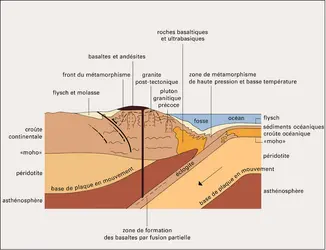

ARCS INSULAIRES

- Écrit par Jean AUBOUIN

- 1 784 mots

- 3 médias

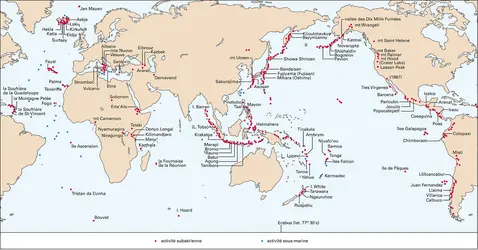

Les arcs insulaires sont des ensembles d' îles, la plupart volcaniques, réparties en un ou plusieurs alignements courbes dessinant des arcs à convexité généralement tournée vers le large.

Les arcs insulaires sont des éléments essentiels des zones géodynamiques vivantes du globe terrestre...

-

CALDERA ou CALDEIRA

- Écrit par Georges MOTTAY

- 177 mots

Grande dépression volcanique plus ou moins circulaire ; le diamètre d'une caldera peut atteindre 25 kilomètres sur Terre (la plus grande caldera connue dans le système solaire semble être celle d'Olympus Mons, sur Mars, avec un diamètre de l'ordre de 85 km). Le fond est plat ; on trouve souvent, au...

-

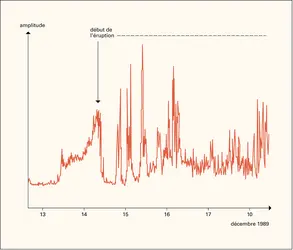

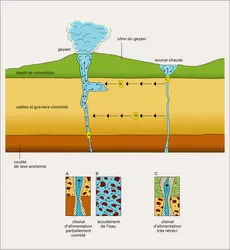

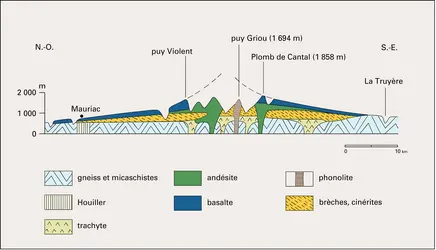

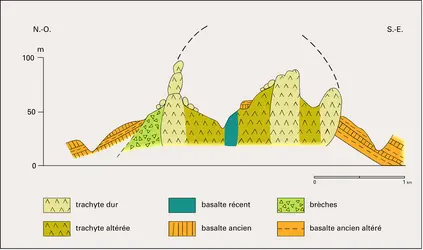

VOLCANISME ET VOLCANOLOGIE

- Écrit par Roger COQUE, Jean-François LÉNAT, Haroun TAZIEFF, Jacques VARET

- 14 540 mots

- 36 médias

Le 24 août de l'an 79 après J.-C., le Vésuve se réveilla au terme d'un repos de plusieurs siècles et détruisit les villes d'Herculanum, de Pompéi et de Stabiès. En 1783, l'éruption fissurale du Laki, en Islande, entraîna la mort de plus de 10 000 personnes par ses...