VIDE TECHNIQUE DU

Dynamique des gaz aux basses pressions

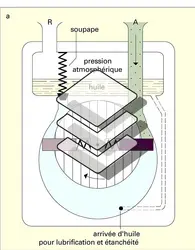

Lors de la descente en vide d'une installation, le gaz est mis en mouvement dans un circuit de pompes, canalisations et vannes qui pourvoit aux utilisations prévues. L'idée élémentaire est de détendre le gaz dans un accroissement de volume, puis de l'isoler et de le comprimer, en général à la pression atmosphérique, pour pouvoir le refouler. C'est le rôle de la pompe. On la caractérise d'abord par une grandeur qui traduit la vitesse avec laquelle le volume supplémentaire est délivré. On emploie indifféremment le terme de débit-volume (qv) ou vitesse de pompage (S) qui s'exprime en mètres cubes par heure ou en litres par seconde (1 m3h− 1 = 0,28 ls−1). Cette grandeur dépend pour l'essentiel des caractéristiques mécaniques de la pompe, si celle-ci est de bonne qualité, et assez peu de la pression. Elle est indiquée dans les documentations des constructeurs. Sous la pression pa, dn molécules traversent ainsi la bride d'admission de la pompe toutes les unités de temps dt, puis sont refoulées un peu plus tard à l'extérieur sous un volume évidemment plus petit. On peut appliquer la loi des gaz parfaits aux dn molécules. On a ainsi : paS = kTdn/dt = Q. Q est le flux gazeux, mesuré en hPa ( m3h−1 ou hPa ( ls−1. Si l'on utilise la masse moléculaire M du gaz, on obtient le débit massique qm = QM/RT, où R est la constante des gaz parfaits (8,31 JK−1 mol−1). En l'absence de fuite et d'endroit capable de piéger les molécules, dn reste égal à lui-même ; et, si l'on admet de plus que la température ne varie pas, le flux est constant tout le long du circuit. On peut écrire : Q = piSi = cte. On dit que le flux est conservatif.

Appliquons cette condition à une section située dans une canalisation en amont de la pompe, où la pression pe est toujours supérieure à la pression pa en raison de l'éloignement dans le sens contraire de l'écoulement du gaz. Le flux permet d'expliciter les pressions : pe = Q/Se et pa = Q/S. Se est la vitesse de pompage effective. Le flux étant conservatif, on peut généraliser la notion à tout point du circuit. La perte de charge pe − pa vaut : pe − pa = Q(1/Se − 1/S) = Q/C, C étant la conductance de l'élément de canalisation. Elle a la dimension d'un débit-volume, aussi l'exprime-t-on dans les mêmes unités. La conductance qualifie l'aptitude de la canalisation à l'écoulement du gaz. La vitesse de pompage effective est liée à la vitesse de la pompe par la relation dite loi d'addition des conductances : 1/Se = 1/S + 1/C. Si n éléments sont en série, on ajoute la somme des inverses de toutes les conductances.

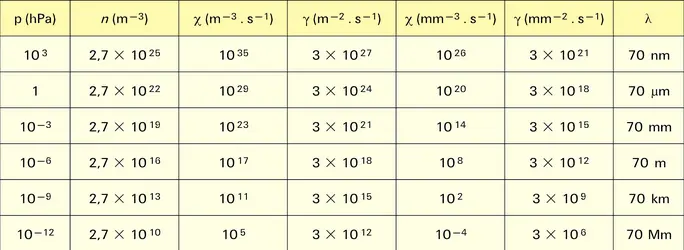

La vitesse effective étant donc largement influencée par le terme en 1/C, il faut rechercher le meilleur compromis entre le coût de la pompe, celui des canalisations, et les performances. En pratique, la vitesse rapportée au niveau de l'utilisation est comprise entre le tiers et le dixième de la vitesse nominale de la pompe. La notion de conductance s'applique à tout élément de la pompe, qu'il s'agisse de tubes, de vannes, d'ensembles complexes, etc. Un élément peut piéger spécifiquement un gaz et se comporter comme une pompe alors qu'il s'oppose à l'écoulement d'un autre gaz et se comporte comme une canalisation. Connaître la valeur des conductances est impératif lors de l'établissement de tout projet. Ces conductances dépendent du régime d'écoulement du gaz. Leurs valeurs se déduisent de la théorie cinétique : cette approche consiste à comparer le libre parcours moyen et une dimension d, caractéristique de l'élément étudié (par exemple, le diamètre pour une canalisation cylindrique). On obtient un nombre sans dimension appelé Nombre de[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre AILLOUD : docteur en métallurgie, ingénieur au Centre national de la recherche scientifique, président de la commission enseignement à la Société française du vide

Classification

Pour citer cet article

Pierre AILLOUD. VIDE TECHNIQUE DU [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

EXPERIMENTA MAGDEBURGICA DE VACUO SPATIO (O. von Guericke)

- Écrit par Bruno JACOMY

- 534 mots

- 1 média

En 1672 paraît à Amsterdam un ouvrage de 250 pages intitulé Experimenta nova (ut vocantur) Magdeburgica de vacuospatio(Expériences nouvelles dites de Magdebourg sur l’espace vide). L’auteur, Otto von Guericke (1602-1686), est un physicien, ingénieur et homme politique allemand, considéré...

-

GEISSLER HEINRICH (1815-1879)

- Écrit par Georges KAYAS

- 338 mots

Mécanicien et physicien allemand, né à Igelshied (Thuringe) et mort à Bonn. Fils d'un souffleur de verre, Heinrich Geissler apprit lui-même ce métier dans le duché de Saxe-Werningen et l'exerça dans plusieurs universités allemandes, parmi lesquelles l'université de Munich....

-

GETTER

- Écrit par Jean-Pierre LÉVIS

- 197 mots

Pastilles de métaux oxydables (on utilise fréquemment les métaux alcalins ou alcalino-terreux) que l'on introduit dans les tubes électroniques au moment de la mise en place des électrodes et qui permettent de parfaire le vide dans les tubes. Le métal du getter est coulé dans une coupelle métallique...

-

GUERICKE OTTO VON (1602-1686)

- Écrit par Bruno JACOMY, Jacques MÉRAND

- 524 mots

- 1 média

Physicien et homme politique allemand, Otto von Guericke s’est illustré par ses travaux sur le vide et les effets de la pression atmosphérique, ainsi que par la mise au point de la première machine électrostatique.

Né le 20 novembre 1602 à Magdebourg, Otto von Guericke, après des études...

- Afficher les 16 références

Voir aussi

- HUILES MINÉRALES

- POMPES

- PRESSION, physique

- IONISATION

- MESURE INSTRUMENTS DE

- LIBRE PARCOURS MOYEN

- CHOC, mécanique

- CONDUCTANCE, mécanique des fluides

- POMPE TURBOMOLÉCULAIRE

- ÉCOULEMENTS

- COLLISION, physique

- GAZ PARFAITS LOI DES

- REYNOLDS NOMBRE DE

- RÉGIMES, physique

- KNUDSEN NOMBRE DE

- THERMIQUE AGITATION

- CHIMISORPTION

- VOLUMÉTRIE

- DÉTENTE D'UN GAZ

- GAZEUX ÉTAT

- MANOMÈTRE

- POMPES VOLUMÉTRIQUES

- POMPE À MERCURE

- POMPE À PALETTES MOBILES

- ULTRAVIDE

- POMPE À DIFFUSION D'HUILE

- GAEDE WOLFGANG (1878-1945)

- POISEUILLE LOI DE

- POMPAGE TECHNIQUE DE

- PHYSISORPTION

- PHYSIQUE HISTOIRE DE LA