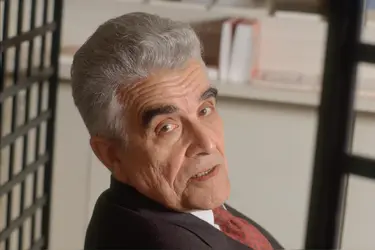

GIRARD RENÉ (1923-2015)

Né le 25 décembre 1923 à Avignon, René Girard, ancien élève de l'École des Chartes, a mené aux États-Unis une carrière d'enseignant de littérature aux universités Johns Hopkins, puis à Buffalo et à Stanford. Ses essais lui ont valu d'être élu à l'Académie française en 2005. Parti de l'analyse d'œuvres littéraires, en particulier romanesques (Proust en premier lieu), il s'oriente vite vers une élucidation de la situation moderne du désir. Son œuvre, malgré sa forte tendance à s'organiser en système cohérent, dont les éléments se reprennent et se lient les uns aux autres, ne peut être saisie que dans son développement, à travers les étapes que sont les livres successifs dans lesquels elle s'est énoncée, franchissant à chaque fois une sorte de seuil, avec souvent une rupture ou une réorientation par rapport à l'étape précédente. Chaque livre est ainsi à la recherche d'un mode de composition et d'exposition où alternent commentaires de textes, réponses à des objections supposées, reprises des mêmes idées sur un autre plan, entretiens, polémiques, sans qu'aucun de ces modes donne vraiment satisfaction à l'auteur. De plus, ce mouvement n'est pas exempt d'un caractère dramatique : les hypothèses ou thèses avancées dans les livres majeurs (Mensonge romantique et vérité romanesque, 1961 ; La Violence et le sacré, 1972) ne présentent pas seulement un caractère de nouveauté assez saisissant, comme c'est souvent le cas dans une œuvre scientifique ou une œuvre de pensée. Elles proposent ou se proposent aussi de rompre avec une forme d'accord ou de consensus, décrit essentiellement comme « méconnaissance », d'accéder au vrai à travers cette rupture même et en analysant la façon dont la vérité se dissimule en s'enveloppant derrière un accord collectif, que cette collectivité soit celle des lecteurs, des chercheurs, ou plus généralement celle des sociétés, traditionnelles ou non, voire de la culture tout entière. Il est significatif que, dans le titre du premier essai, la vérité soit opposée non à l'erreur ou à l'ignorance, mais au mensonge. Cette vérité scientifique et morale, Girard la lie étroitement à la révélation chrétienne et au personnage du Christ : cela est apparu explicitement avec Des choses cachées depuis la fondation du monde (1978), dans lequel il fait apparaître « la rectification biblique du mensonge mythologique ».

Le désir triangulaire

La première grande hypothèse avancée par Girard est devenue l'une des bases de sa pensée ultérieure et elle a acquis une sorte de notoriété proverbiale, jusqu'à constituer pour beaucoup un élément de base de la culture contemporaine auquel il est possible de se référer comme à un acquis. Il vaut la peine d'examiner comment elle est formulée et argumentée.

Dans Mensonge romantique et vérité romanesque, René Girard part de la façon dont le don Quichotte de Cervantès se donne comme modèle le chevalier romanesque Amadis de Gaule, « médiateur du désir » (ce terme est chez lui d'origine hégélienne plutôt que freudienne). De là, il passe à l'analyse de l'imitation par Emma Bovary des héroïnes romanesques ; puis à l'analyse de la vanité et de l'imitation qui gouverne le comportement des personnages de Stendhal. Dans ces premières pages, magistrales de clarté, clarté de la vision comme de l'exposé, se manifeste le génie de la stylisation et de la simplicité qui permet à Girard de voir des structures similaires derrière des situations ou des personnages apparemment très différents. Il s'agit là de défaire des illusions : celle de la plupart des individus, persuadés d'être uniques et originaux en particulier par l'objet de leur « désir », que celui-ci porte sur une personne, un idéal, un type de vie, un objet ou une valeur,[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre PACHET : maître de conférences à l'université de Paris-VII-Denis-Diderot

Classification

Pour citer cet article

Pierre PACHET. GIRARD RENÉ (1923-2015) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

AGLIETTA MICHEL (1938- )

- Écrit par Yamina TADJEDDINE

- 1 086 mots

- 1 média

Penseur du capitalisme et de la monnaie, Michel Aglietta est un chercheur, un pédagogue et un expert reconnu des économistes, des historiens et des anthropologues, mais aussi des politiciens et des syndicalistes de toute tendance.

Né dans une famille modeste d’immigrés italiens en 1938 à Chambéry,...

-

INTERDIT

- Écrit par Claude RABANT, Pierre SMITH

- 6 143 mots

- 1 média

...plutôt que de l'interdire, elle l'ordonne et la fait entrer dans le cycle de son économie. Elle la fait tourner à son profit. Il faudrait ici, avec René Girard (La Violence et le Sacré), considérer le sacrifice comme une manière d'arrêter le cycle interminable de la violence individuelle, ou plutôt de... -

JUSTIFICATION

- Écrit par André DUMAS

- 3 818 mots

...représentation classique de la justification, où le sacrifice offert par Jésus-Christ vient apaiser la colère de Dieu et permet alors le rachat de l'homme. René Girard, dont les ouvrages se situent au carrefour de l'ethnologie, de la psychanalyse, de la théorie du roman et de l'exégèse biblique, a particulièrement... -

VIOLENCE (notions de base)

- Écrit par Philippe GRANAROLO

- 3 527 mots

Tout au long de son œuvre, et particulièrement dans La Violence et le sacré (1972), René Girard (1923-2015) s'est attaché à prolonger les interrogations du Freud de Totem et tabou. Mais, à la différence de celui-ci, il s’est d’abord intéressé à la victime sacrificielle, en analysant les caractéristiques...

Voir aussi