RÉALISME, art

Articles

-

RÉALISME (art et littérature)

- Écrit par Gerald M. ACKERMAN, Henri MITTERAND

- 6 499 mots

- 4 médias

Tout comme en littérature, le réalisme a été le mouvement dominant en art pendant la seconde moitié du xixe siècle. Pourtant, il n'a fait l'objet, de la part des chercheurs, que d'investigations fragmentaires, et ses limites tant géographiques que chronologiques restent mal définies. En outre,...

-

ACADÉMISME

- Écrit par Gerald M. ACKERMAN

- 3 543 mots

- 2 médias

...dérision les académies ; mais les artistes de l'époque semblaient heureux au sein de ce système. Il fallut attendre la remontée de l'idéalisme académique avec le mouvement réaliste au milieu du xixe siècle, pour que des artistes se rebellent. Après une certaine résistance, les académies acceptèrent le réalisme,... -

ANGLAIS (ART ET CULTURE) - Peinture

- Écrit par Jacques CARRÉ, Barthélémy JOBERT

- 8 176 mots

- 12 médias

La peinture victorienne, il faut en convenir, offre le plus souvent le spectacle de l' académisme le plus figé. Le réalisme minutieux de la plupart des peintres les plus appréciés à l'époque est mis au service d'un moralisme conventionnel ou d'un pittoresque de pacotille. Les panoramas bibliques de... -

L'ART ET L'ILLUSION, Ernst Gombrich - Fiche de lecture

- Écrit par Martine VASSELIN

- 1 031 mots

Gombrich consacre un exposé assez long à la transformation des finalités de l'art au cours du ve siècle avant J.-C., lorsque les sculpteurs et les peintres grecs développèrent des capacités illusionnistes inédites au lieu de se contenter de figurations schématiques et symboliques. Il en montre... -

ART & SCIENCES

- Écrit par Jean-Pierre MOHEN

- 6 165 mots

- 3 médias

...anomalies et des pathologies de l'homme. Les travaux de Bichat, au début du xixe siècle, ont permis une approche plus clinique du faciès des malades. Ceux-ci inspirent un certain nombre d'artistes qui trouvent dans le réalisme une source de vérité et de projection. Géricault (1791-1824) tente d'obtenir... -

L'ART RELIGIEUX DE LA FIN DU MOYEN ÂGE EN FRANCE. ÉTUDE SUR L'ICONOGRAPHIE DU MOYEN ÂGE ET SUR SES SOURCES D'INSPIRATION (É. Mâle) - Fiche de lecture

- Écrit par Daniel RUSSO

- 1 035 mots

Dans les Méditations sur la vie de Jésus-Christ comme dans l'art qu'elles inspirèrent directement, tout est chaleur, vie et humanité. Le statut de l'image chrétienne a laissé place à un autre type d'image, dans lequel il ne s'agit plus de proposer une vision spirituelle du Beau, mais de contempler... -

L'ATELIER DU PEINTRE (G. Courbet)

- Écrit par Barthélémy JOBERT

- 197 mots

- 1 média

L'Exposition universelle de 1855, à Paris, qui succède à celle de Londres, en 1851, fut une manifestation exceptionnelle, en grande partie grâce à sa section artistique. Remplaçant le traditionnel Salon, celle-ci était consacrée à tous les artistes vivants, français et étrangers, et n'était...

-

AVANT-GARDE EST-EUROPÉENNE

- Écrit par Andrzej TUROWSKI

- 8 086 mots

...processus se dessinèrent. La montée du nazisme eut pour effet de radicaliser dans les programmes artistiques les prises de positions politiques de gauche. L'intérêt pour l'art réaliste, totalement étranger au constructivisme, se fit sentir. Il était influencé par « l'art de fait » venu de l'Est,... -

BAZILLE FRÉDÉRIC (1841-1870)

- Écrit par Alain MADELEINE-PERDRILLAT

- 2 465 mots

- 5 médias

...l'intérieur, avec ou sans figures ; le portrait, isolé ou de groupe, en plein air ou dans une pièce ; le nu, masculin et féminin ; la nature morte. En ce sens, il s'agit d'une œuvre moderne, attachée à la représentation de la réalité, conforme au programme esquissé par Baudelaire une vingtaine d'années... -

BELTING HANS (1935-2023)

- Écrit par Daniel RUSSO

- 2 206 mots

...miraculeux, non réalisés par des mains d'homme (acheiropoiètos), mais à partir d'autres images, dont on reprend telle ou telle partie, tel ou tel motif. À la référence au corps du Christ s'est substituée la référence toute matérielle au rendu ou au volume de tel ou tel corps humain. Ce qui compte n'est... -

BONNAT LÉON (1833-1922)

- Écrit par Jean-Pierre MOUILLESEAUX

- 503 mots

- 1 média

Originaire de Bayonne, Bonnat fait ses études de peintre à Madrid où sa famille est installée, et c'est à l'Académie San Fernando qu'il est l'élève de Federico de Madrazo. Bonnat est en contact direct avec la peinture réaliste espagnole, à une époque où des peintres comme Manet, Carolus-Duran,...

-

ROMANTISME

- Écrit par Henri PEYRE, Henri ZERNER

- 22 170 mots

- 24 médias

L'art romantique se pose alors par opposition au réalisme constitué en doctrine artistique. Tandis que le réalisme était à l'origine l'un des aspects du romantisme, et on sait que Baudelaire voyait encore en 1846 un lien étroit entre le romantisme et « la vérité exacte », il devient, pour Delacroix, pour... -

BUFFET BERNARD (1928-1999)

- Écrit par Philippe BOUCHET

- 813 mots

À trente ans, en 1958, le peintre Bernard Buffet voit son œuvre consacrée par une rétrospective à la galerie Charpentier, dont le catalogue est préfacé par Claude Roger-Marx. Jusqu'en 1999, l'artiste fournit au moins une centaine de tableaux par an, sans compter les dessins et les estampes. La maladie...

-

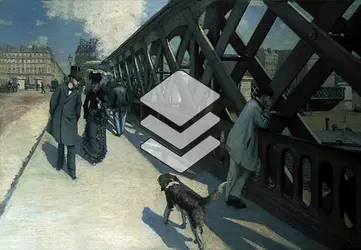

CAILLEBOTTE GUSTAVE (1848-1894)

- Écrit par Éric DARRAGON

- 2 408 mots

- 2 médias

...disciple ou en élève, comme Jean Béraud, Henri Gervex ou Jacques-Émile Blanche. Avec Les Raboteurs de parquets (1875), il s'est imposé comme un réaliste audacieux. Il faudra pourtant attendre l'année 1994 et l'exposition parisienne du centenaire de sa mort pour que sa place dans l'art... -

CENSURE (art)

- Écrit par Julie VERLAINE

- 2 631 mots

- 4 médias

...mœurs est parmi les plus fréquentes. Elle touche à plusieurs reprises Gustave Courbet, qui pratique dès l'Enterrement à Ornans (1849-1850) un art réaliste et populaire cherchant à montrer le vrai et non à produire une beauté qu'il juge factice. Le naturalisme devient cru, et la censure se confond... -

CHAMPFLEURY JULES FLEURY HUSSON dit (1821-1889)

- Écrit par France CANH-GRUYER

- 537 mots

Né à Laon (Aisne), fils d'un secrétaire de mairie, Jules Fleury Husson commence des études classiques, puis entre comme commis dans une librairie de gros. Il donne des articles à L'Artiste — c'est le directeur, Arsène Houssaye, qui lui conseille en 1844 d'adopter le pseudonyme de...

-

COURBET GUSTAVE (1819-1877)

- Écrit par Pierre GEORGEL

- 3 483 mots

- 6 médias

...la ceinture de cuir » (1845 ?, musée d'Orsay) sont remarquables par leur caractère direct, leur fraîcheur d'observation, leur gravité sans affectation. Mais ce n'est qu'aux abords de 1848 que le réalisme de Courbet donne sa mesure. Jusque-là, il reste tributaire d'un romantisme sentimental... -

CRITIQUE D'ART EN FRANCE AU XIXe SIÈCLE

- Écrit par Christine PELTRE

- 6 622 mots

- 5 médias

...contemporain. Les travaux pionniers de Champfleury (1821-1889) sur les frères Le Nain, comme lui originaires de Laon, lui sont inspirés par sa sensibilité « réaliste ». La publication de ces recherches, commencée en 1849, avant l'ouvrage de 1862, confirme le goût du critique républicain pour la simplicité et... -

DALOU JULES (1838-1902)

- Écrit par Jacques de CASO

- 609 mots

- 1 média

Sculpteur français. Dalou est avec Rodin la figure marquante de la sculpture française de la fin du xixe siècle. Mais, de son vivant déjà, la perception que le public avait de son art a peut-être souffert de l'immense renommée de Rodin.

Dalou n'eut pas de carrière officielle. Comme beaucoup...

-

DAUMIER HONORÉ (1808-1879)

- Écrit par Robert FOHR

- 2 952 mots

- 3 médias

...Daumier, certes, les ridiculise, mais, au-delà, il révèle leur personnalité profonde, dénonçant du même coup la corruption du système qu'ils incarnent. Le « réalisme » de Daumier est ici tout entier en germe : réalisme tiré tantôt dans le sens de la satire, tantôt dans celui de la méditation poétique et grave,... -

DEGAS EDGAR (1834-1917)

- Écrit par Barthélémy JOBERT

- 3 809 mots

- 10 médias

Degas s'est engagé sans réserve dans l'aventure des expositions impressionnistes, où il vit l'occasion d'imposer sa peinture, moins « impressionniste » d'ailleurs que « naturaliste » ou « réaliste » (ce sont les deux termes qu'il employait de préférence). Il participa ainsi à l'exposition inaugurale...

Médias