PHOTOGRAPHIE Sensitométrie

Caractéristiques sensitométriques de rendu des détails

Les hautes fréquences spatiales et des amplitudes brutales ont des effets perturbateurs sur les rendus à modulations macroscopiques.

Structure des images argentiques

La structure cristalline des émulsions argentiques se traduit, sur les images, par une sensation visuelle d'hétérogénéité aléatoire, qui est perçue subjectivement lorsque l'image est agrandie. Suivant le type de film, cette hétérogénéité est visible dès que l'image est agrandie entre trois et dix fois. Lors de l'observation d'une épreuve en noir et blanc, seuls les espaces entre les grains sont visibles. En effet, les grains du négatif étant parfaitement opaques, c'est donc la lumière qui a pu passer dans les interstices qui est venue impressionner le papier. La sensation de structure n'est donc pas due à la seule grosseur des grains, mais aussi à leur distribution spatiale plus ou moins régulière. On retrouve la même problématique pour les négatifs en couleurs, les colorants s'étant formés autour des grains d'argent développés.

Granulation

Les mesures de granulation évaluent la structure de l'image à partir d'expérimentations subjectives comparatives à grandissement variable ou à distance d'observation variable. Elles aboutissent à des classements relatifs.

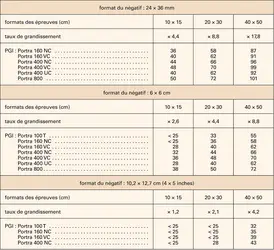

Dans les années 1990, le PGI (Print Grain Index), proposé par Kodak, préconise des comparaisons à des grandissements courants (24 × 36 mm en 10 × 15 cm ou en 24 × 30 cm, etc.). Les échantillons agrandis sont directement comparés à une gamme à plages de granulations différentes incrémentées selon une échelle psychométrique. Un écart de deux points sur l'échelle correspond au seuil de perception d'une différence de granulation observée par 50 p. 100 des observateurs, alors qu'un écart de 4 points correspond au seuil de perception d'une différence de granulation pour 90 p. 100 des observateurs. La valeur 25 sur l'échelle correspond au seuil de toute perception de granulation. L'intérêt de la méthode est d'obtenir des indices correspondant à la pratique. Ainsi, une même émulsion aura des indices différents, pour un format donné de négatif, selon son agrandissement (tabl. 2).

Granularité RMS (Root Mean Square)

Les mesures de granularité évaluent la structure de l'image à partir de mesures physiques. L'exploration spatiale, à l'aide d'un microdensitomètre, d'une plage de densité optique uniforme permet d'obtenir une trace densitométrique correspondant aux fluctuations de transparence qui sont provoquées par les grains eux-mêmes. Si le diamètre d'exploration est suffisamment grand par rapport aux grains, la distribution des fluctuations de transparence est gaussienne. D'où l'idée de caractériser la granularité par la déviation standard σ.

Les protocoles normalisés de mesure de granularité précisent tous les paramètres. L'échelle « RMS Granularity (Root Mean Square) » correspond à σ × 103. Selon cette échelle, les seuils de perception subjective d'une différence de granulation entre deux échantillons varient en fonction de la complexité des images observées. Ainsi, le seuil perceptible ou JND (Just Noticable Difference) correspond à un écart de granulation de 6 p. 100 pour des plages uniformes et de 30 p. 100 pour des scènes complexes. Généralement, les granularités RMS sont mesurées pour des niveaux de densité précisés dans les protocoles. Plus rarement, elles sont exprimées en fonction du niveau de densité du film. Depuis le milieu des années 1990, certains émulsionneurs expriment σ avec un chiffre décimal significatif, ce qui affine l'échelle. Cette dernière, dans sa forme originelle (avec des nombres entiers), ne permet plus de classifier les films dans la mesure ou les grains ont sérieusement diminué[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bernard LEBLANC : professeur honoraire de sensitométrie, École nationale supérieure Louis-Lumière, Noisy-le-Grand

Classification

Pour citer cet article

Bernard LEBLANC. PHOTOGRAPHIE - Sensitométrie [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

DÉTECTEURS DE PARTICULES

- Écrit par Pierre BAREYRE, Jean-Pierre BATON, Georges CHARPAK, Monique NEVEU, Bernard PIRE

- 10 978 mots

- 12 médias

Les détecteurs à visualisation permettent de matérialiser les trajectoires de particules ionisantes et de les photographier ; on peut ensuite procéder à un examen visuel du résultat. Seules les particules chargées sont ionisantes et leur trajectoire peut donc être directement observée. Les particules... -

ALINARI LES

- Écrit par Elvire PEREGO

- 1 435 mots

- 2 médias

La révolution du regard et de l'imaginaire engendrée au xixe siècle par l'invention de la photographie, trouve une illustration éclatante dans l'aventure de la dynastie Alinari.

Fondé entre 1852 et 1954, à Florence, l'atelier Alinari constitue un trésor que les historiens de l'art...

-

ARCHÉOLOGIE (Méthodes et techniques) - L'archéologie aérienne

- Écrit par Roger AGACHE

- 6 014 mots

- 1 média

Longtemps, archéologues et historiens se sont contentés de demander à la photographie aérienne une image globale, plus complète, plus précise, des monuments ou des sites archéologiques, qui les replace dans leur environnement naturel et humain. Depuis quelques années, le recours à la photo aérienne...

-

ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE

- Écrit par Patrice POMEY, André TCHERNIA

- 8 399 mots

- 5 médias

...techniques classiques – triangulation ou visées et mesures de détail –, un temps presque toujours incompatible avec les conditions de la plongée sous-marine. C'est pourquoi la photographie – qui utilise le seul avantage que possède le fouilleur sous-marin par rapport au fouilleur terrestre : la possibilité... - Afficher les 65 références

Voir aussi

- PIXEL

- POUVOIR DE RÉSOLUTION

- FILM

- TRANSMITTANCE, photographie

- CAPTEURS

- FRÉQUENCE SPATIALE

- FILTRAGE OPTIQUE

- LUMINANCE

- LUX, unité

- RÉCEPTEUR, physique

- RÉFLEXION & RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE

- TEMPÉRATURE DE COULEUR

- ABSORPTION ATMOSPHÉRIQUE

- ÉCLAIREMENT

- CANDELA, unité

- DENSITOMÈTRE

- SPECTROGRAPHE

- TRANSMISSION FACTEUR DE

- SENSIBILITÉ, photographie

- RÉCIPROCITÉ EFFETS DE, photographie

- SENSITOMÉTRIE

- TIRAGE, photographie

- GRANULATION, photographie

- NÉGATIF, photographie

- DENSITÉ OPTIQUE

- EXPOSITION ou LUMINATION, photographie

- CONTRASTE

- ACUTANCE

- DÉFINITION D'UNE IMAGE

- ÉMULSION, photographie

- APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES NUMÉRIQUES

- PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE

- PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE

- HURTER FERDINAND (1844-1898)

- DRIFFIELD VERO CHARLES (1848-1915)

- JONES LOYD ANCILE (1884-1954)

- PHOTOGRAPHIE EN COULEURS

- GRANULARITÉ, photographie

- CALLIER EFFET

- MIRE, photographie

- GAMUT

- DPI (dot per inch)

- CIELAB ESPACE COLORIMÉTRIQUE

- INTENSITÉ LUMINEUSE

- SOURCES, optique

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, XIXe s.

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, XXe et début du XXIe s.

- IMAGE ENREGISTREMENT & REPRODUCTION DE L'

- DIAPOSITIVES

- DIFFUSION DE LA LUMIÈRE

- LONGUEUR D'ONDE

- SPECTRE, optique

- MESURES OPTIQUES

- NORMALISATION

- IMAGE NUMÉRIQUE

![Assemblages des coques antiques (Madrague de Giens) [1] - crédits : Encyclopædia Universalis France](/typo3temp/assets/_processed_/e/1/csm_v020816a_08d93e20c1.webp)