GAUGUIN PAUL (1848-1903)

La solitude et les dieux

Avec l'échec de la tentative de vie commune avec Van Gogh à Arles (1888), le projet d'un atelier dans le Midi avait été abandonné. L' école de Pont-Aven, rassemblement de peintres en villégiature autour de Gauguin et Bernard, apportait une doctrine. Mais les conditions n'étaient pas réunies pour jeter les bases d'un grand atelier anti-académique et d'un credo symboliste qui aurait groupé les artistes dans une atmosphère de création communautaire. Gauguin caressait encore la chimère d'un atelier de rechange aux tropiques : en 1890-1891, il envisagea de fuir au Tonkin, à Madagascar ou à Tahiti, où il échapperait à l'étouffement d'une société dominée par l'argent. Son instinct choisit Tahiti. Après un séjour dans l'île de plus de deux ans, il retourne en France en 1894 pour y jouir d'une brève période de calme financier et moral. Mais deux ventes à Paris, dont le bilan fut négatif ou désastreux (Durand-Ruel et salle Drouot), lui signifièrent que sa nouvelle manière de peindre, la sauvage et l'incantatoire, aux titres encore plus incompréhensibles que barbares, rebutait davantage que le style encore impressionniste de la décennie précédente, et un dernier séjour en Bretagne lui fit sentir son dépaysement et son isolement total en Europe. Revenu à Tahiti (1896-1901), la misère rendit insupportable la solitude. Il se prépara à sortir de la vie, peignit un testament monumental (la toile intitulée D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?) à la fin de 1897, acheva en janvier 1898 le registre qui complète la deuxième version de Noa Noa, et partit pour mettre fin à ses jours dans la montagne. Un excès d'arsenic le rendit à la souffrance de vivre. Mais, en 1901, il était à nouveau à la limite de sa résistance. Le mirage d'une solitude plus complète dans une nature encore plus vierge, la foi dans une ultime renaissance de son imagination créatrice l'amenèrent à Hiva Hoa dans les Marquises à la mi-septembre 1901. Dans cette île, Paul Gauguin, fidèle à la mémoire du libéralisme militant qui avait dressé son père Clovis contre Louis-Napoléon en 1849, attaqua l'administration coloniale et la toute-puissance de la mission catholique et apprit aux indigènes leur droit. La mort le sauva d'une défaite complète et vengeance ne fut tirée que de son œuvre.

En 1888, Gauguin avait écrit à sa femme que des deux composantes de sa nature, la sensitive – une sensibilité accordée aux valeurs morales de la civilisation occidentale – et l'indienne, seule l'indienne restait vivace. Il rêva de greffer sur la racine sauvage une poétique nouvelle. Comme les navigateurs du xviiie siècle en quête d'un éden sexuel, comme les héros de J. Conrad et R. L. Stevenson, il fut hanté par la vision d'une île dans les mers du Sud, environnée de calme extatique, peuplée de créatures simples et mystérieuses, où les battements de son cœur ne feraient qu'un avec le silence des nuits et les souffles embaumés, où le divin renaîtrait dans des idoles incarnant « la nature entière, régnant en notre âme primitive, consolation imaginaire de nos souffrances en ce qu'elles comportent de vague et d'incompris devant le mystère de notre origine et de notre avenir ». À Tahiti, Gauguin éprouva le désappointement de ne pas trouver d'idoles. Il dut recréer une mythologie polynésienne par un processus qui aurait été une mystification s'il ne l'avait rendue inséparable de son univers artistique. Les dieux chassés par les Européens reprirent dans son œuvre une existence magique. Tahiti n'avait d'ailleurs jamais possédé de sculpture en pierre ou en bois comparable aux statues de l'île de Pâques dont Gauguin avait pu voir un spécimen à l'Exposition universelle de 1889, mais simplement des poteaux-blocs drapés d'étoffe, les aniconiques [...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe VERDIER

: professeur émérite, université de Montréal,

Kress Fellow , Galerie nationale, Washington, membre de la Société royale du Canada

Classification

Pour citer cet article

Philippe VERDIER. GAUGUIN PAUL (1848-1903) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

GAUGUIN ET LE "PRIMITIVISME" - (repères chronologiques)

- Écrit par Barthélémy JOBERT

- 885 mots

1886 Gauguin vient s'établir en Bretagne, à Pont-Aven, où il séjourne de juillet à octobre, en quête d'un contact avec une civilisation encore peu marquée par le monde moderne, dans laquelle il veut refonder sa peinture et sa sculpture. Lors de son second séjour breton en 1888, il écrira : « J'aime...

-

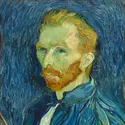

VAN GOGH ET GAUGUIN (expositions)

- Écrit par Barthélémy JOBERT

- 920 mots

Les neuf semaines passées ensemble par Paul Gauguin et Vincent Van Gogh à Arles, entre la fin octobre et la fin décembre 1888, ont toujours été considérées comme un des épisodes majeurs du post-impressionnisme : d'abord par l'union de deux de ses personnalités les plus marquantes, à un moment crucial,...

-

LA VISION APRÈS LE SERMON OU LA LUTTE DE JACOB AVEC L'ANGE (P. Gauguin)

- Écrit par Barthélémy JOBERT

- 200 mots

- 1 média

La Vision après le sermon (National Gallery of Scotland, Édimbourg), que Paul Gauguin (1848-1903) peignit durant l'été de 1888 lors de son séjour à Pont-Aven, n'est pas à proprement parler une œuvre « primitiviste » : c'est l'influence japonaise qui y prédomine, en particulier celle d'Hirochige...

-

AUTOPORTRAIT, peinture

- Écrit par Robert FOHR

- 3 573 mots

- 6 médias

...pour mission de révéler les affinités à la fois affectives et esthétiques, c'est la formule du « tableau dans le tableau » qui fonctionne le mieux : P. Gauguin, Autoportrait avec le portrait d'Émile Bernard, 1888, musée Van Gogh, Amsterdam, et E. Bernard, Autoportrait avec le portrait de Gauguin... -

BERNARD ÉMILE (1868-1941)

- Écrit par Jean-Paul BOUILLON

- 374 mots

Peintre lillois qui vient à Paris en 1881 et fréquente l'atelier de Cormon où il rencontre Van Gogh et Toulouse-Lautrec. Exclu de l'atelier en 1886, Émile Bernard voyage en Normandie et en Bretagne, fait la connaissance de Schuffenecker, puis, lors de son retour à Pont-Aven en 1888, se lie durablement...

-

ENSEIGNEMENT DE L'ART

- Écrit par Annie VERGER

- 16 115 mots

...solide, ils déclassent par leur activité l'enseignement traditionnel et produisent du même coup, sans doute à leur insu, le mythe du « créateur incréé ». Gauguin, dans une lettre à son ami Charles Morice, en juillet 1901, résume cette transformation qui inaugure le xxe siècle : « Puvis explique son idée,... -

IMPRESSIONNISME

- Écrit par Jean CASSOU

- 9 484 mots

- 32 médias

Ce qu'il y a d'exclusivement sensoriel, matériel chez les impressionnistes, cet art acéphale, choque Gauguin. « La pensée n'y réside pas. » « Ils cherchèrent autour de l'œil, dit-il encore, non au centre mystérieux de la pensée, et de là tombèrent dans des raisons scientifiques. » On ne saurait mieux... - Afficher les 11 références

Voir aussi