OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique nord)

- 1. Le traité et l'Organisation

- 2. Problèmes du réarmement

- 3. L'Alliance à l'épreuve de la coexistence pacifique

- 4. Les rivalités franco-américaines

- 5. Détente et affrontements monétaires

- 6. Une nouvelle politique américaine

- 7. L'année de l'Europe

- 8. Coopération trilatérale et nouvelles incertitudes

- 9. Après la guerre froide

- 10. Bibliographie

Après la guerre froide

Avec l'achèvement de la guerre froide, l'O.T.A.N. semblait être parvenue au terme de son histoire. Le pacte de Varsovie était moribond et disparaissait définitivement en 1991, l'Allemagne s'était unifiée dans l'Alliance atlantique en 1990 et l'Union soviétique s'était écroulée en décembre 1991, après que les pays Baltes s'en furent séparés en août 1991. Le besoin d'une alliance militaire destinée à empêcher une agression contre l'Europe occidentale n'allait plus de soi. De nombreux observateurs prédisaient ainsi la disparition rapide de l'Alliance, au moins en tant qu'acteur significatif de la sécurité européenne.

C'était oublier que, parmi les trois buts définis dès l'origine par le premier secrétaire général de l'O.T.A.N., lord Ismay : « Keep the Russians out, the Germans down and the Americans in », seuls les deux premiers étaient dépassés. La Russie ne représentait plus dans les faits une menace significative, même si certains, surtout aux États-Unis et en Allemagne, continuaient à s'en méfier. L'Allemagne réunifiée était présentée par l'administration américaine comme un « partenaire en leadership », qu'il s'agissait donc de ne pas cantonner dans une position seconde, fût-ce en matière militaire. Mais le maintien d'une présence stratégique américaine permanente en Europe n'était pas évident, les États-Unis se méfiant des obligations internationales permanentes. Cependant, elle était fortement souhaitée par les Britanniques, dont le tropisme atlantique n'avait pas disparu, et par les Allemands, qui pensaient que seule la présence américaine permettrait de rassurer leurs voisins quant au fait que l'unification allemande ne se ferait pas au détriment de leurs intérêts de sécurité. Enfin, les États les moins puissants au sein de l'O.T.A.N. estimaient que les États-Unis les garantissaient contre la domination d'un ou de plusieurs grands partenaires européens. Selon la formule atlantiste consacrée, ils préféraient un protecteur puissant et lointain à un protecteur moins efficace à leurs yeux, et surtout plus proche et donc plus pesant.

Une très forte coalition, renforcée par ceux des dirigeants politiques, administratifs et militaires américains qui pensaient que l'O.T.A.N. était synonyme de l'influence américaine en Europe, s'est ainsi constituée pour éviter un délitement de l'organisation. La bureaucratie civile et militaire otanienne aidant, la question de la continuation d'une participation américaine à la sécurité européenne et celle de la préservation institutionnelle de l'O.T.A.N. se sont confondues. Seule la première, pourtant, constituait le point politique essentiel. Face au danger de l'obsolescence politique de l'Alliance atlantique, la diplomatie américaine a réagi très rapidement : le discours du secrétaire d'État James Baker, prononcé à Berlin en décembre 1989, annonçait clairement la politique qui serait effectivement menée par les États-Unis en Europe dans les années qui suivirent. Pour James Baker, il s'agissait d'élargir doublement le rôle de l'O.T.A.N., en lui donnant une portée géographique plus large, et en lui assignant une fonction générale de sécurité européenne au-delà de la défense territoriale. C'est le programme qu'a en effet mis en œuvre l'O.T.A.N. à partir de 1990.

L'élargissement géographique

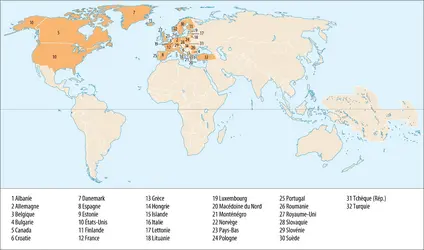

Le premier souci de l'Alliance, exprimé au sommet de Londres en juin 1990, fut d'établir pour la première fois des relations avec ses anciens adversaires du pacte de Varsovie, se lançant ainsi discrètement dans un élargissement géographique de son rôle. Il s'agissait à ce stade de nouer de simples liaisons diplomatiques, permettant des échanges informels[...]

- 1. Le traité et l'Organisation

- 2. Problèmes du réarmement

- 3. L'Alliance à l'épreuve de la coexistence pacifique

- 4. Les rivalités franco-américaines

- 5. Détente et affrontements monétaires

- 6. Une nouvelle politique américaine

- 7. L'année de l'Europe

- 8. Coopération trilatérale et nouvelles incertitudes

- 9. Après la guerre froide

- 10. Bibliographie

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- André FONTAINE

: ancien directeur du journal

Le Monde - Pierre MELANDRI : professeur à l'université de Paris-III-Sorbonne nouvelle

- Guillaume PARMENTIER : directeur du Centre sur l'Amérique et les relations transatlantiques

- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Pour citer cet article

Universalis, André FONTAINE, Pierre MELANDRI et Guillaume PARMENTIER. OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique nord) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

CRÉATION DE L'O.T.A.N.

- Écrit par Sylvain VENAYRE

- 201 mots

- 1 média

La création, à Washington, de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (O.T.A.N.) est une conséquence du constat de la séparation de l'Europe par ce que le Britannique Winston Churchill avait nommé, en 1946, un « rideau de fer ». Dix États d'Europe de l'Ouest (Belgique, ...

-

AFGHANISTAN

- Écrit par Daniel BALLAND, Gilles DORRONSORO, Universalis, Mir Mohammad Sediq FARHANG, Pierre GENTELLE, Sayed Qassem RESHTIA, Olivier ROY, Francine TISSOT

- 37 316 mots

- 19 médias

Le 11 août 2003, l'OTAN prend le commandement de la Force internationale d'assistance à la sécurité, l'ISAF, créée par les accords de Bonn en 2001, et étend progressivement sa présence à l'ensemble du pays jusqu'en 2006. Confrontée à la montée de l'insurrection, la coalition augmente graduellement... -

ALBANIE

- Écrit par Anne-Marie AUTISSIER, Odile DANIEL, Universalis, Christian GUT

- 22 072 mots

- 9 médias

...plus précisément de Belgrade, que souffle une nouvelle tourmente lorsque, en 1999, les exactions commises par l'armée et les milices serbes au Kosovo décident les forces de l'OTAN à bombarder la Yougoslavie (pendant près de trois mois) ; arrivent alors en Albanie près de 440 000 réfugiés. Selon... -

ALLEMAGNE (Politique et économie depuis 1949) - République démocratique allemande

- Écrit par Georges CASTELLAN, Rita THALMANN

- 19 516 mots

- 6 médias

...sécurité de cinquante ans. L'accord ne put se faire. Or, dès le 15 août 1953, l'U.R.S.S. avait nettement souligné que l'inclusion de la République fédérale dans la C.E.D. etl'O.T.A.N. (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) rendrait une réunification allemande impossible. Ce qui était l'évidence. -

ALLEMAGNE (Politique et économie depuis 1949) - République fédérale d'Allemagne jusqu'à la réunification

- Écrit par Alfred GROSSER, Henri MÉNUDIER

- 16 391 mots

- 10 médias

Les accords de Paris stipulent notamment l'entrée de la République fédérale dans l'O.T.A.N. et la création de l'Union de l'Europe occidentale. L'importante Convention sur les relations entre les trois puissances et la république fédérale d'Allemagne constituait depuis lors le document essentiel... - Afficher les 59 références

Voir aussi

- RUSSIE FÉDÉRATION DE

- EUROPE, histoire

- ATLANTIQUE ALLIANCE

- PACIFISME

- CED (Communauté européenne de défense)

- CEE (Communauté économique européenne)

- POLITIQUE ET STRATÉGIE NUCLÉAIRES

- EUROPE DE L'EST

- COEXISTENCE PACIFIQUE

- ALLEMAGNE RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D' (RFA), histoire, de 1945 à 1989

- RÉARMEMENT

- BLOCS POLITIQUE DES

- DISSUASION NUCLÉAIRE

- LISBONNE CONFÉRENCE DE (1952)

- ARMEMENTS CONTRÔLE DES

- DAYTON ACCORDS DE (nov. 1995)

- INTERVENTIONS MILITAIRES

- ALLIANCES MILITAIRES CONTEMPORAINES

- PARIS ACCORDS DE (1954)

- BOMBE ATOMIQUE

- CCNA (Conseil de coopération nord-atlantique)

- EUROCORPS

- EUROPE, politique et économie

- MILITAIRES ÉQUIPEMENTS

- PACIFIQUE ÉQUILIBRE

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1945 à nos jours

- DÉTENTE, politique internationale

- HONGRIE, histoire, de 1945 à nos jours

- GRÈCE, histoire, de 1830 à nos jours

- COOPÉRATION INTERNATIONALE

- ALLEMAGNE RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D' (RFA), histoire depuis 1990

- POLOGNE, histoire, de 1945 à nos jours

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1945 à nos jours

- EFFONDREMENT DU BLOC COMMUNISTE

- AMÉRICANO-SOVIÉTIQUES RELATIONS

- CSCE (Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe)

- KIPPOUR GUERRE DU (oct. 1973)

- FRANCE, histoire, de 1939 à 1958

- FRANCE, histoire, de 1958 à 1974

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- URSS, vie politique et économique

- URSS, histoire

- EUROMISSILES

- MISSILES DE CROISIÈRE

- PERSHING II, missile

- BOMBE À NEUTRONS

- URUGUAY ROUND