ORAGES

Le coup de foudre

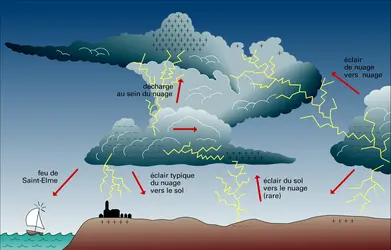

Considéré comme le géant des nuages, le cumulo-nimbus se différencie aussi de tous les autres nuages par les phénomènes électriques qui l'animent. En son sein, une partie des particules d'eau se congèlent quand elles atteignent une altitude supérieure à celle de l'isotherme 0 0C. Le cumulo-nimbus est ainsi formé, selon l'altitude, de particules d'eau et de cristaux de glace. En raison de leur masse plus faible, les particules de glace, plus fines, atteignent le sommet du nuage portées par les courants ascendants, alors que les gouttelettes plus grosses et les plus lourdes se maintiennent à proximité de sa base. Du fait des mouvements verticaux violents, les chocs entre les cristaux de glace arrachent des électrons et chargent donc positivement ces particules sommitales. En revanche, à la base, les gouttelettes sont chargées négativement. Il y a donc séparation des charges électriques à l'intérieur du cumulo-nimbus qui se comporte ainsi comme un gigantesque accumulateur. La surface terrestre est quant à elle chargée positivement. Quand la différence de potentiel électrique entre ces différents niveaux devient trop importante, il y a décharge, c'est le coup de foudre. L'éclair et le tonnerre forment à eux deux la foudre. L'un ne va jamais sans l'autre. L'éclair est l'effet optique de la foudre, le tonnerre son effet acoustique.

L'éclair

Quand un éclair se produit entre le nuage et le sol, il est qualifié de « coup au sol » ou « éclair à la terre ». Quand il a lieu à l'intérieur d'un même nuage qui porte des charges électriques opposées, il s'agit d'un éclair « intranuage ». Il existe aussi des éclairs « internuages » entre deux ou plusieurs nuages chargés d'électricité de signes opposés. En moyenne, un éclair sur trois seulement atteint le sol. C'est ainsi que l'on peut entendre le tonnerre sans qu'aucun impact au sol ne soit détecté. La puissance instantanée de ces décharges au sol est considérable, couramment 20 000 mégawatts. Il en résulte des effets particulièrement destructeurs.

L'examen attentif de l'éclair à la terre laisse tout d'abord entrevoir une faible décharge à la base du nuage. Cette première décharge constitue le traceur. Celui-ci progresse vers le sol en zigzaguant, à une vitesse d'environ 200 km/s, jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle élevé (arbre, pylône, toit, etc.). C'est alors qu'une puissante décharge électrique emprunte le chemin ainsi ouvert et zèbre l'atmosphère de traits lumineux. Cette décharge constitue véritablement l'éclair. Sa longueur peut varier de 100 mètres à plus de 20 kilomètres. Le long du trajet de l'éclair, la température de l'air atteint des valeurs particulièrement élevées, environ 30 000 0C. Il se déplace à près de 40 000 km/s et correspond à une différence de potentiel qui peut atteindre 100 millions de volts. La durée de l'éclair est très variable, comprise entre un millième de seconde et une seconde. Cet écart s'explique par le fait que l'éclair visible peut être composé de plusieurs décharges successives.

Le tonnerre

Le tonnerre est le bruit émis par l'expansion des gaz le long de la décharge électrique. C'est une onde acoustique qui se manifeste par un bruit sec ou un roulement sourd. Tout au long de la trajectoire de l'éclair, il se produit un échauffement et une expansion quasi instantanés de l'air. En quelques millièmes de seconde, les gaz sont portés à des températures qui dépassent plusieurs dizaines de milliers de degrés. Brusquement dilaté, l'air du canal comprime instantanément l'air environnant en provoquant une explosion soudaine et violente. Le phénomène est alors identique à une série d'explosions. L'air subit de très fortes compressions suivies de[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- René CHABOUD : ingénieur à Météo France

Classification

Pour citer cet article

René CHABOUD. ORAGES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ASCENDANCE, météorologie

- Écrit par Jean-Pierre CHALON

- 4 814 mots

- 10 médias

...verticales de 140 ou 150 km/h et dépasser la tropopause de plusieurs kilomètres. Les cellules associées sont extrêmement intenses et donnent naissance à de violents orages, parfois accompagnés de tornades soufflant à plus de 300 km/h, de pluies torrentielles, de grêlons gros comme des boules de pétanque,... -

ATMOSPHÈRE - Thermodynamique

- Écrit par Jean-Pierre CHALON

- 7 607 mots

- 7 médias

Les orages et les systèmes nuageux les plus violents prennent ainsi naissance et se développent dans une atmosphère où existe un fort déséquilibre énergétique entre les couches d’air chaud et humide voisines de la surface terrestre et les couches d’air plus froid et plus sec situées dans la moyenne troposphère... -

DÉPRESSION, météorologie

- Écrit par Jean-Pierre CHALON

- 3 426 mots

- 6 médias

...l’équateur, dans la « zone de convergence intertropicale » (ZCIT) où le rayonnement solaire est particulièrement intense. Cette région est le siège permanent de plusieurs centaines d’orages et de pluies abondantes. Elle se déplace avec les saisons, vers le nord pendant l’été boréal, vers le sud lors de... -

ÉPISODE CÉVENOL, météorologie

- Écrit par Jean-Pierre CHALON

- 1 495 mots

- 3 médias

Plus que l’intensité des précipitations, c’est leur durée qui fait généralement la dangerosité des épisodes cévenols. Alors que, dans la plupart des cas, les cellules orageuses se déplacent rapidement et ne fournissent localement que de courtes averses, la présence de reliefs orientés perpendiculairement... - Afficher les 12 références

Voir aussi