MERS MARGINALES

Histoire des mers marginales

Les mers marginales sont toutes postérieures au début du Tertiaire, sauf la mer de Tasman, qui commence de s'ouvrir vers la fin du Crétacé (80 Ma environ). Il y a ainsi une grande différence entre les âges des croûtes océaniques des océans principaux et des mers marginales qui les bordent : l'opposition la plus claire se situe au niveau du Japon, où une croûte océanique d'âge jurassique (160 Ma) plonge en subduction sous l'arc japonais, au-delà duquel la mer du Japon remonte à la limite Oligocène-Miocène (25 Ma). Pour être moins marquée ailleurs, l'opposition n'en est pas moins constante ; la situation actuelle des océans par rapport aux continents ne peut être extrapolée au-delà du Néogène (25 Ma) ou, au plus, du Tertiaire (65 Ma), qu'à la condition de supprimer les mers marginales que nous connaissons aujourd'hui ! S'il y avait des mers marginales aux périodes plus anciennes, elles étaient autres que les mers actuelles, qu'elles n'annonçaient pas.

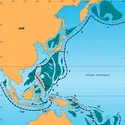

Quelques mers marginales ont une histoire complexe qui a pu être reconstituée. Ainsi, la mer des Philippines s'est développée d'ouest en est, vers le Pacifique, par des sauts de subduction ayant donné successivement naissance : au bassin des Philippines proprement dit, d'âge éocène (60-35 Ma), limité par la ride de Kyūshū-Palau ; au bassin

de Parece-Vela, d'âge miocène (30-12 Ma), limité par la ride de Iwo Jima et des Mariannes occidentales ; aux fosses des Bonin et des Mariannes, limitées par l'arc des Mariannes, dont la subduction s'est développée à partir du Miocène supérieur (7 Ma-Actuel).

Ces sauts de subductions se rencontrent également dans la mer de Tasman, qui fut limitée par une subduction sous l'arc mélanésien – de la Nouvelle-Guinée à la Nouvelle-Zélande par la Nouvelle-Calédonie –, achevée vers la limite de l'Oligocène et du Miocène (25 Ma) et relayée depuis lors par la subduction des Nouvelles-Hébrides.

Ces deux exemples, qui correspondent à deux types différents de mers marginales, semblent montrer que celles-ci migrent vers l'océan au cours de leur développement.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean AUBOUIN : membre de l'Institut

Classification

Pour citer cet article

Jean AUBOUIN. MERS MARGINALES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN, René BLANCHET, Jacques BOURGOIS, Jean-Louis MANSY, Bernard MERCIER DE LÉPINAY, Jean-François STEPHAN, Marc TARDY, Jean-Claude VICENTE

- 24 158 mots

- 23 médias

Au milieu du Crétacé, entre 120 et 80 millions d'années, un bassin marginal s'individualise au large de la Colombie et de l'Équateur (bassin Bolívar). Un soubassement de gabbros et de basaltes, des agglomérats volcaniques calco-alcalins et des séries détritiques gréseuses constituent l'essentiel du matériel... -

ARCS INSULAIRES

- Écrit par Jean AUBOUIN

- 1 784 mots

- 3 médias

...arcs insulaires sont liés à la subduction océanique, le plus souvent en bordure de continents dont les arcs insulaires se trouvent séparés par des mers marginales (qui naissent par extension entre l'arc insulaire et le continent, comme c'est le cas général dans l'ouest du Pacifique) ; mais quelquefois... -

DINARIDES

- Écrit par Jean AUBOUIN

- 5 726 mots

- 1 média

...zone ionienne correspondant à la marge proprement dite frangée par la zone récifale du Gavrovo (un peu à la manière de la Grande Barrière d'Australie) ; la mer marginale du Pinde ; l'arc insulaire pélagonien (à la manière, par exemple, de la Nouvelle-Calédonie) ; l'océan téthysien proprement dit, dont... -

MARGES CONTINENTALES

- Écrit par Gilbert BOILLOT

- 4 329 mots

- 9 médias

...plaques provoque souvent, en arrière de la chaîne volcanique, une extension et même l'ouverture d'un espace océanique. Ainsi naît et se développe le bassin marginal, ou bassin arrière-arc. Un bassin marginal évolué ressemble à un jeune océan, par ses dimensions (plusieurs milliers de kilomètres ; exemple...

Voir aussi

- PETITES ANTILLES

- CARAÏBES MER DES & GOLFE DU MEXIQUE

- VOLCANIQUES ÎLES

- SCOTIA ARC DE LA ou ANTILLES AUSTRALES

- FAILLES

- TYRRHÉNIENNE MER

- SISMOLOGIE

- VOLCANISME ACTUEL

- CEINTURES OROGÉNIQUES PÉRIPACIFIQUES ou CERCLE DE FEU DU PACIFIQUE

- ALBORÁN MER D'

- SISMICITÉ ou SÉISMICITÉ

- FOYER ou HYPOCENTRE, sismologie

- SISMIQUES ZONES

- CROÛTE OCÉANIQUE

- JAPON MER DU

- VOLCANS

- RIFT, géologie

- PHILIPPINES MER DES

- COULISSAGE, géophysique

- PRISME D'ACCRÉTION, géologie

- TASMAN MER DE

- CHINE MÉRIDIONALE MER DE

- RIDES OCÉANIQUES