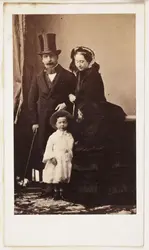

NAPOLÉON III LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE (1808-1873) empereur des Français (1852-1870)

Charles Louis Napoléon Bonaparte, dit Louis-Napoléon Bonaparte, est un homme au parcours original, dans une époque politiquement agitée. Il naît neveu d’empereur et fils de roi. La chute du premier Empire fait de lui un proscrit. Plus tard, la certitude d’avoir un destin et l’ardent désir de se rendre digne de son nom le poussent à comploter. Conspirateur malheureux, il devient un indésirable prisonnier d’État. La proclamation de la IIe République en 1848 lui donne sa chance. Il en devient le premier président ‒ élu, de surcroît, au suffrage universel. Empereur à partir de 1852, il est également le dernier souverain qui a régné sur la France, avant d’être vaincu en 1870, puis déchu et exilé l’année suivante en Angleterre, où il finit ses jours.

Un héritier de l’Empire et du bonapartisme ?

Le poids de l’héritage napoléonien

Pour comprendre la carrière du neveu de Napoléon Ier, il est indispensable de bien mesurer l’impact de l’histoire familiale sur sa personnalité. Né le 20 avril 1808, il est le fils de Louis Bonaparte ‒ alors roi de Hollande (1806-1810) ‒ et d’Hortense de Beauharnais ‒ issue de la première union de l’impératrice Joséphine. En dépit d’une rumeur tenace, alimentée par l’inconstance de sa mère et exploitée par ses ennemis, les historiens s’accordent majoritairement aujourd'hui à penser que Louis-Napoléon est bien un enfant légitime. Du reste, le principal intéressé n’eut jamais le moindre doute sur ses origines.

Le prince vit ses premières années principalement à Paris. Baptisé à Fontainebleau le 4 novembre 1810, il a pour parrain et marraine Napoléon et l’impératrice Marie-Louise. En 1815, la chute de l’Empire et la Restauration font des Bonaparte des proscrits (loi d’exil perpétuel du 12 janvier 1816 votée par la Chambre des députés ultraroyaliste). Commence alors une période d’errance pour le jeune Louis-Napoléon. Aux côtés de sa mère, il se fixe en Suisse, à Arenenberg, tout en séjournant l’hiver en Italie avec son père et son frère aîné Napoléon-Louis, dont il fait son modèle. Si son éducation est confiée à Philippe Le Bas, fils d’un conventionnel montagnard, un franc-maçon et un républicain qui se révèle également un excellent pédagogue, Hortense y joue également un rôle fondamental, élevant son fils dans le culte de son oncle et dans la fierté d’être un Bonaparte. Cette attitude ‒ atypique au sein de la famille Bonaparte, surtout soucieuse alors de se faire oublier ‒ exalte le jeune prince.

Une doctrine bonapartiste originale

La doctrine politique de Louis-Napoléon Bonaparte, ébauchée dès 1832 avec Rêveries politiques, se précise et se fixe dans son ouvrage politique majeur, Des idées napoléoniennes, publié en 1839. À la lecture du Mémorial de Sainte-Hélène (1823), il s’est forgé une certaine image de Napoléon Ier : un libéral, un défenseur des principes de 1789, du peuple et de ses libertés ainsi que des aspirations nationales. Cette relecture du premier Empire ainsi que le culte de l’empereur nourrissent sa pensée. Par ses écrits et, plus tard, par son action politique, il alimente la légende napoléonienne tout en n’hésitant pas à s’en détacher et à marquer sa différence.

Son bonapartisme comporte plusieurs dimensions : politique mais aussi économique et sociale ; nationale mais aussi internationale. Les ouvrages théoriques de Louis-Napoléon Bonaparte annoncent déjà certains des projets mis en œuvre lors de son accession au pouvoir. Politiquement, son ambition est de réconcilier les Français, en faisant du bonapartisme un « centrisme » susceptible de rallier les extrêmes et, plus généralement, les oppositions. Son projet politique, qualifié de « césarisme démocratique » (1852) par Raymond Troplong (président du Sénat de 1852 à 1869), repose sur deux piliers : l’ordre et la liberté. Le pouvoir est certes pensé comme despotique,[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Stella ROLLET : docteure en histoire, chercheuse associée au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines de l'UVSQ/université Paris-Saclay

Classification

Pour citer cet article

Stella ROLLET. NAPOLÉON III LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE (1808-1873) empereur des Français (1852-1870) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

EMPIRE SECOND (1852-1870)

- Écrit par Stella ROLLET

- 12 843 mots

- 9 médias

Le 2 décembre 1852, après une élection au suffrage universel masculin en 1848 ‒ la première de l’histoire de France ‒ et quatre années de pouvoir à la tête de la IIe République en tant que président de la République puis « prince-président », Louis-Napoléon Bonaparte proclame l’Empire,...

-

ALPHAND ADOLPHE (1817-1891)

- Écrit par Universalis, Michel VERNÈS

- 1 674 mots

...d'ingénieur en chef du service des Promenades de Paris. Ce poste d'apparence modeste embrasse pourtant un des aspects majeurs de la transformation de Paris. C'est que Napoléon III est acquis à la cause des jardins publics. Influencé par les doctrines saint-simoniennes et par la civilisation anglaise où il... -

BISMARCK OTTO VON (1815-1898)

- Écrit par Michel EUDE

- 4 879 mots

- 3 médias

...universel d'un parlement allemand et donne à la Prusse la parité avec l'Autriche dans la direction de la Confédération. En même temps, sur les conseils de Napoléon III qu'il est allé voir à Biarritz en octobre 1865, Bismarck signe avec l'Italie un traité d'alliance qui obligera l'Autriche à se battre sur... -

BONAPARTE LOUIS (1778-1846) roi de Hollande (1806-1810)

- Écrit par Jean MASSIN

- 398 mots

Aspirant d'artillerie en 1790, Louis Bonaparte prend part à la campagne d'Italie en 1796 comme aide de camp de son frère et se retrouve colonel de dragons au retour de l'Égypte. Dès ce moment, atteint peut-être d'une maladie sur la nature de laquelle on s'interroge, il donne des signes de fragilité...

-

CAMPANA COLLECTION

- Écrit par Dominique BRIQUEL

- 2 232 mots

- 1 média

...Grande-Bretagne, la Russie, et jusqu'à la Belgique s'étaient manifestées. Vu l'ampleur de la collection, la dépense à envisager avait de quoi faire hésiter : la France dut débourser 4800000 francs or pour les douze mille objets qu'elle acheta ; les journalistes hostiles à l'initiative eurent beau jeu de souligner... - Afficher les 32 références

Voir aussi