EXOPLANÈTES ou PLANÈTES EXTRASOLAIRES

- 1. D’autres systèmes planétaires dans l’Univers : une idée très ancienne

- 2. Premières découvertes de systèmes exoplanétaires

- 3. Une grande diversité d’exoplanètes

- 4. Atmosphères, océans et surfaces des exoplanètes

- 5. Formation et évolution des exoplanètes

- 6. L’exoplanétologie, une discipline d’avenir

- 7. Bibliographie

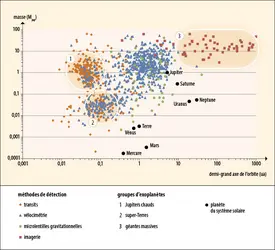

Depuis 1995, année de la découverte de la première exoplanète, 51 Pegasi b, de nombreux corps célestes de ce type ont été mis en évidence. Encore appelées planètes extrasolaires, les exoplanètes, dont l’existence a été questionnée par les philosophes depuis l’Antiquité, sont des planètes situées hors du système solaire qui orbitent autour d’une étoile autre que le Soleil. De très nombreuses observations ont été réalisées depuis 1995, grâce à des méthodes de détection de plus en plus perfectionnées, montrant que ces exoplanètes ne sont finalement pas rares (quelque 3 400 réellement identifiées mi-2016 et nombre d’autres en attente de confirmation). Ce sont des objets très divers, souvent très différents des planètes du système solaire, couvrant une large gamme de masse et de distance par rapport à leur étoile. Leur état – physique, gazeux ou solide –, la compréhension de leur formation et leur évolution ou encore l’existence d’objets semblables à la Terre sont autant de questions qui font de ce nouveau domaine de l’astronomie contemporaine l’un des plus fascinants.

D’autres systèmes planétaires dans l’Univers : une idée très ancienne

La spéculation sur l’existence, dans l’Univers, d’autres mondes semblables à la Terre est ancienne. Les philosophes antiques (Démocrite, Épicure, Lucrèce) la concevaient, comme également le théologien Albert le Grand (xiiie siècle) et les penseurs Nicolas de Cues (xve siècle) ou Giordano Bruno (xvie siècle). La question n’est devenue scientifique qu’au cours du xixe siècle, lorsqu’une meilleure connaissance du système solaire, la maîtrise de la mécanique céleste newtonienne et de la photographie ont permis de rechercher dans le mouvement propre d’une étoile, située loin du Soleil, des perturbations périodiques de trajectoire (« zigzag ») qui traduiraient la présence d’une planète en orbite autour de cette étoile. Pourtant, aucune des découvertes annoncées par cette méthode ne résista aux vérifications pendant de nombreuses décennies.

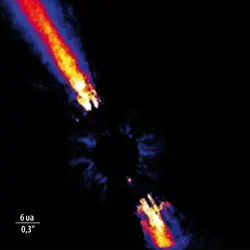

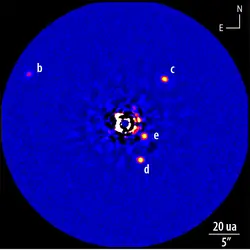

Pourquoi être néanmoins convaincu que des systèmes planétaires autres que le système solaire existent ? Deux raisons bien différentes ont persuadé les astronomes. La première tient au principe dit copernicien, refusant d’assigner au système solaire une singularité dans ce vaste Univers. La seconde relève de la façon dont, depuis Pierre-Simon de Laplace (1749-1827) et James Jeans (1877-1946), on s’est progressivement représenté, avec une précision croissante et de solides arguments physiques, la formation d’une étoile et celle, simultanée, d’un disque de matière (dit disque d’accrétion) autour d’elle, susceptible de former des exoplanètes en orbite. Dès 1992, le télescope spatial Hubble a fourni de nombreux exemples de disques autour d’étoiles dans la nébuleuse d’Orion. Les exoplanètes devaient donc exister.

Dans les années 1970, les modèles d’accrétion gravitationnelle, conduisant à la formation d’une étoile ou d’objets moins massifs, ont mis en évidence des domaines précis de masse : ainsi, l’accrétion d’une masse supérieure à 0,08 fois la masse du Soleil (notée MSoleil), soit 80 fois la masse de la planète Jupiter (notée MJup), entraîne l’allumage des réactions nucléaires dans le cœur de l’étoile en formation. L’accrétion d’une masse comprise entre 13 et 80 MJup forme un objet peu lumineux : une naine brune. En dessous de 13 MJup se trouve le royaume des planètes, depuis les géantes de gaz, comme Jupiter, jusqu’aux planètes dites telluriques, composées surtout de roches et de métaux, comme la Terre (0,003 MJup), Mars (0,1 MTerre) ou Mercure (0,06 MTerre). Cette valeur de 13 MJupest calculée pour l’accrétion d’un gaz ayant une composition en éléments chimiques identique à celle du Soleil (on parle de même métallicité que le Soleil). Pour des[...]

- 1. D’autres systèmes planétaires dans l’Univers : une idée très ancienne

- 2. Premières découvertes de systèmes exoplanétaires

- 3. Une grande diversité d’exoplanètes

- 4. Atmosphères, océans et surfaces des exoplanètes

- 5. Formation et évolution des exoplanètes

- 6. L’exoplanétologie, une discipline d’avenir

- 7. Bibliographie

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Anne-Marie LAGRANGE : directeur de recherche au CNRS, astrophysicienne

- Pierre LÉNA : professeur émérite de l'université Paris-VII-Denis-Diderot, membre de l'Académie des sciences

Classification

Pour citer cet article

Anne-Marie LAGRANGE et Pierre LÉNA. EXOPLANÈTES ou PLANÈTES EXTRASOLAIRES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

DÉCOUVERTE DES EXOPLANÈTES

- Écrit par James LEQUEUX

- 666 mots

La première exoplanète, c’est-à-dire gravitant autour d'une étoile autre que le Soleil, est découverte en 1995 par Michel Mayor et Didier Queloz, de l'Observatoire de Genève, qui présentent les résultats de leurs observations le 6 octobre 1995, lors d'un congrès scientifique à Florence,...

-

EXOPLANÈTES - Méthodes de détection

- Écrit par Anne-Marie LAGRANGE

- 2 917 mots

- 7 médias

Une exoplanète est un astre très peu lumineux, qu'elle diffuse la lumière de l’étoile autour de laquelle elle tourne ou qu’elle émette son propre rayonnement, généralement dans l’infrarouge vu sa basse température. Sa détection est donc difficile, et ce, d’autant plus que sa distance à la...

-

WASP-39b, exoplanète

- Écrit par Jérémy LECONTE

- 1 503 mots

- 2 médias

WASP-39b (pour Wide Angle Search for Planets, nom du programme qui l’a mise en évidence), encore appelée Bocaprins, est une exoplanète géante gazeuse chaude qui a été découverte en 2011 autour de son étoile WASP-39. Localisée à 700 années-lumière du Soleil, elle a été choisie pour...

-

ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)

- Écrit par Pierre LÉNA

- 2 129 mots

- 5 médias

...celui de la formation des planètes. On sait que celles-ci se forment dans les disques de gaz et de poussière qui accompagnent la formation des étoiles. Des centaines d'exoplanètes sont connues depuis la découverte de la première en 1995, et ce domaine de recherche est devenu un des plus actifs de l'... -

ASTRONOMIE

- Écrit par James LEQUEUX

- 11 339 mots

- 20 médias

Il serait assez vain d’essayer de résumer les progrès actuels de l’astronomie, tant ils sont variés et considérables. On mentionnera la découverte de près de quatre mille planètes (2018) qui gravitent autour d’une étoile autre que le Soleil – d’où leur nom de planètes extrasolaires ou exoplanètes... -

EPOXI, mission

- Écrit par Universalis

- 490 mots

Le 4 juillet 2005, un projectile fabriqué par l'homme percute pour la première fois un noyau cométaire, en l'occurrence celui de la comète Tempel 1, alors située à 133 millions de kilomètres de la Terre. Ce projectile a été largué par la sonde Deep Impact de la N.A.S.A., lancée le 12 janvier 2005....

-

EXOBIOLOGIE

- Écrit par Vassilissa VINOGRADOFF

- 8 000 mots

- 4 médias

...Galaxie ou au-delà. Les sites potentiels pour un développement de la vie semblent néanmoins de plus en plus nombreux au fil des nouvelles observations. Par-delà notre système solaire, il existe d’innombrables autres systèmes planétaires possibles (au regard des milliards d’étoiles de l’Univers),... - Afficher les 21 références

Voir aussi

- NUAGE INTERSTELLAIRE

- COSMOGONIE ou ÉTUDE DE LA FORMATION DES OBJETS CÉLESTES

- SPECTROSCOPIE, astronomie

- DENSITÉ

- POUSSIÈRES

- PLANÉTÉSIMAUX

- ATMOSPHÈRE, planétologie

- ACCRÉTION, astrophysique

- DISTANCE, astronomie

- ASTRONOMIE HISTOIRE DE L'

- NUAGE MOLÉCULAIRE

- ORBITE, mécanique céleste

- RAIE SPECTRALE

- RÉVOLUTION, mécanique céleste

- TRANSIT ASTRONOMIQUE

- TÉLESCOPE SPATIAL

- SATELLITES D'OBSERVATION ASTRONOMIQUE

- DISQUE PROTOPLANÉTAIRE

- 51 PEGASI b, exoplanète

![Spectre de l’atmosphère WASP-39b obtenu par le spectromètre de la mission James-Webb - crédits : NASA, ESA, CSA, J. Olmsted (STScI) [traduction et charte graphique : EUF]](/typo3temp/assets/_processed_/b/7/csm_de230547_f1ac6f561f.webp)