ESPÈCE, biologie

Pluralité des définitions contemporaines de l'espèce

Étant donné l'impact des travaux de Darwin sur la théorie de l'évolution moderne, on pouvait s'attendre à ce que la question de la définition de l'espèce disparaisse avec lui. Or c'est tout le contraire qui s'est produit. Le xxe siècle a vu fleurir une multitude de définitions, surtout lors de l'émergence et du développement de la théorie synthétique de l'évolution (du nom de l'ouvrage de Julian Huxley, Evolution : the Modern Synthesis, 1942), théorie dont la proposition centrale est que l'évolution repose fondamentalement sur un processus de sélection naturelle agissant sur la composition génétique des populations.

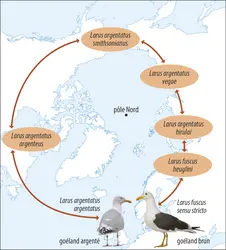

Dans la période 1940-1980, trois concepts de l'espèce biologique, qui sont apparus successivement, ont dominé le paysage. Le premier est le « concept biologique de l'espèce » formulé en 1942 par Ernst Mayr (1904-2005). Cette appellation peut prêter à confusion : le concept biologique de l'espèce est en effet l'un des nombreux concepts possibles de l'espèce au sens biologique du terme (par opposition aux usages non biologiques du terme « espèce »). Ce concept consiste à dire que « les espèces sont des groupes de populations naturelles réellement ou potentiellement interfécondes, groupes qui sont reproductivement isolés d'autres groupes semblables ». Cette définition a plusieurs caractères remarquables :

– elle met l'accent sur une propriété biologique directement observable (interfécondité, interstérilité) ;

– elle s'applique à des populations (elle n'est donc pas définie de manière typologique, l'appartenance à une espèce n'étant pas diagnostiquée sur la base d'un attribut essentiel des organismes individuels) ;

Plantes vivaces du genre

Autumn Sky Photography/ Shutterstock (à gauche) ; Gina Ferazzi/ Los Angeles Times/ Getty Images (en haut) ; Tim Fitzharris/ Minden Pictures/ Biosphoto (en bas)

– elle repose sur une propriété relationnelle, Mayr ayant beaucoup insisté sur l'idée que c'est l'interstérilité et l'isolement reproductif d'une espèce par rapport à d'autres qui comptent et non des propriétés intrinsèques de telle ou telle espèce. L'expression « isolement reproductif » est une manière de préciser le terme « interstérilité » ; il s'applique à des individus de groupes différents qui sont incapables d'engendrer ensemble des individus eux-mêmes féconds ;

– enfin, Mayr voyait dans l'isolement reproductif le second aspect essentiel de l'évolution biologique (la sélection naturelle modifie les espèces, tandis que l'isolement reproductif est à la base de l'arbre évolutif et de la différenciation indéfinie des espèces).

Le concept biologique de l'espèce est d'abord et avant tout un concept opérationnel. Mais il présente deux difficultés. La première est qu'il ne s'applique qu'aux espèces douées de reproduction sexuée. Mayr répondait à cette objection que les espèces totalement asexuées sont rares et qu'une conséquence de sa définition était que, peut-être en effet, il fallait réserver la qualification d'espèce aux groupes d'organismes à reproduction sexuée. La seconde difficulté est que le concept biologique de l'espèce ne dit rien des espèces du point de vue du temps, puisqu'il ne les considère qu'à un instant donné. Il n'est donc d'aucune utilité pour dire à quel moment une espèce devient une autre espèce, question qui n'avait pas grand intérêt pour Mayr, ultra-darwinien comme il l'était, mais qui est essentielle pour les paléontologues.

C'est pourquoi deux autres concepts de l'espèce ont émergé. L'un est le « concept évolutionnaire de l'espèce », dû à George Gaylord Simpson (1902-1984). Ce paléontologue était le grand allié de Mayr dans la construction de la théorie synthétique de l'évolution, mais il était[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean GAYON : professeur à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne

Classification

Pour citer cet article

Jean GAYON. ESPÈCE, biologie [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

EUCARYOTES (CHROMOSOME DES)

- Écrit par Denise ZICKLER

- 7 721 mots

- 9 médias

...La stabilité de la taille et de la forme du chromosome de métaphase d'une cellule à l'autre d'un organisme, et d'un individu à l'autre dans une même espèce, permet d'utiliser ce stade pour définir les caractéristiques chromosomiques de l'espèce. Depuis 1970, ces dernières ont pu être précisées davantage... -

ADAPTATION - Adaptation biologique

- Écrit par Armand de RICQLÈS

- 1 376 mots

Enfin, selon une troisième acception, l'adaptation constitue un mécanisme par lequel des transformations entre espèces peuvent intervenir au cours de l'évolution. Elle représente, là aussi, un processus dynamique. Les mécanismes mis en jeu sont typiquement ceux qui sont pris en compte par la théorie... -

ÂGE DE LA TERRE

- Écrit par Pascal RICHET

- 5 143 mots

- 5 médias

...étaient imperceptibles à l’échelle des civilisations humaines. On dut peu à peu en conclure que les échelles de temps mosaïques étaient bien trop courtes. D’intérêt particulier fut alors une autre découverte, celle que certains fossiles appartenaient à des espèces dont aucun individu vivant n’avait jamais... -

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

- Écrit par Denis COUVET

- 1 558 mots

- 1 média

Cette mission implique la collecte des données et le pilotage des systèmes d’information sur la biodiversité. Il s’agit de mieux connaître l’état des espèces, des gènes et des écosystèmes ainsi que celui des communautés d’espèces (plantes, pollinisateurs) et de leurs interactions. L’Agence française... - Afficher les 65 références

Voir aussi