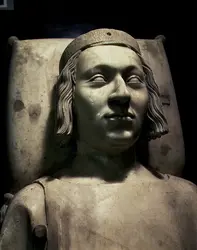

CHARLES V LE SAGE (1337-1380) roi de France (1364-1380)

Roi de France. Fils aîné de Jean II le Bon et de Bonne de Luxembourg, le futur Charles V fut le premier fils de France à porter le titre de dauphin de Viennois, en même temps que celui de duc de Normandie. Présent aux côtés de son père pendant la bataille de Poitiers, il dut ensuite, comme lieutenant du roi, puis comme régent, gouverner le royaume pendant la captivité du roi Jean. C'est alors que le dauphin Charles dut faire face aux prétentions politiques des états généraux de 1356 et 1357, à la rébellion parisienne qu'animait le prévôt des marchands Étienne Marcel, à l'hostilité permanente du roi de Navarre, dont les droits à la couronne de France avaient été trop rapidement écartés en 1328, et à la jacquerie qui soulevait les paysans de la région parisienne contre les propriétaires et les créanciers. Les excès de ces différents mouvements finirent par les discréditer, et le dauphin avait parfaitement repris en main le pouvoir lorsqu'il fallut mener à leur terme les négociations consécutives à la victoire anglaise de 1356. Pour désastreux qu'il fût, le traité de Brétigny-Calais (1360), qui amputait la France d'une moitié de son territoire et la soumettait au paiement d'une énorme rançon en échange de la personne du roi, offrait cependant une pause dont Charles, dauphin puis roi en 1364, s'entendit à profiter pour remettre le royaume en état de reprendre la guerre.

Charles V fut un homme de cabinet. Diplomate et spéculateur prudent plus que grand capitaine, il se méfiait des coûteuses vertus militaires et prêtait volontiers l'oreille aux conseils des clercs et des universitaires. Un demi-siècle après le temps des conseillers de Philippe le Bel, ce fut le règne d'une nouvelle génération de légistes, théoriciens et apologistes d'un gouvernement monarchique tempéré par le conseil des sages (Philippe de Mézières), voire théoriciens des droits utiles du souverain et de l'usage des mutations monétaires (Nicolas Oresme, évêque de Lisieux et traducteur d'Aristote). Se défiant des princes et des grands féodaux, le roi s'entoura surtout de bourgeois, d'hommes de robe et de petits seigneurs provinciaux.

Fin lettré, amateur de poésie et de musique, Charles V fit de Paris une capitale dont le rayonnement ne se limita pas au domaine politique. Il transforma le vieux donjon du Louvre, qui datait de Philippe Auguste, en lui adjoignant deux corps de logis, avec galeries de promenade et appartements intimes. Dans l'une des tours d'angle, il établit la bibliothèque royale, très rapidement enrichie de manuscrits précieux et de textes rares auxquels les savants eurent libéralement accès. À l'autre bout de la ville, entre la rue Saint-Antoine et la Seine, il fit aménager pour sa résidence personnelle un ensemble de petits hôtels reliés par des galeries à travers des jardins, que l'on appela l'hôtel Saint-Paul. C'était à la fois le témoignage d'un nouvel urbanisme monumental et celui d'un nouvel art de vivre princier. Pour des raisons de sécurité, en revanche, celui qui, dans sa jeunesse, avait dû quitter subrepticement Paris, faute de pouvoir contrôler la ville et de pouvoir y résister à l'émeute, entreprit une enceinte qui doubla, sur la rive droite, la superficie englobée par la vieille muraille de Philippe Auguste. Cette enceinte fut appuyée, à l'est, par la forteresse de la bastide Saint-Antoine, couramment nommée la Bastille. Un prévôt énergique, Hugues Aubriot, tint la ville sous l'autorité royale.

La situation financière fut assainie par la création du franc (27 juill. 1364), pièce d'or pur valant une livre tournois, ce qui faisait coïncider, comme au temps de Saint Louis, la monnaie réelle et la monnaie de compte. Après un ajustement en 1365, la monnaie demeura inchangée jusqu'en 1385. La fin[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean FAVIER : membre de l'Institut, directeur général des Archives de France

Classification

Pour citer cet article

Jean FAVIER. CHARLES V LE SAGE (1337-1380) roi de France (1364-1380) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

APANAGE

- Écrit par Jacques LE GOFF

- 3 155 mots

...eux-mêmes, dès le xiiie siècle, « fils de roi de France », qu'on nomma, au xive siècle, « princes des fleurs de lys » ou, selon les termes de Charles V, « princes de notre sang », et, enfin, « princes du sang ». De l'autre, les conseillers du roi – de plus en plus conscients de la transcendance... -

BIBLIOTHÈQUES

- Écrit par Henri-Jean MARTIN

- 8 931 mots

- 3 médias

...dans les milieux laïques et l'essor des littératures nationales entraînèrent encore l'apparition d'un nouveau type de collections. En France, le roi Charles V, développant une véritable politique culturelle, collectionna les textes en langue nationale et employa des traducteurs à transcrire en français... -

CAPÉTIENS (987-1498)

- Écrit par Jacques LE GOFF

- 8 060 mots

Ce processus ne s'accomplit cependant pas sans difficultés ni sans abandons, même de la part de la monarchie. Charles V abolit sur son lit de mort (16 sept. 1380) tous les fouages, qui ne furent rétablis qu'en 1388. En 1417, Jean sans Peur supprima également les aides dans les pays de langue... -

CHARLES II LE MAUVAIS (1332-1387) roi de Navarre (1349-1387)

- Écrit par Jean FAVIER

- 375 mots

Comte d'Évreux et roi de Navarre. Fils de Philippe d'Évreux, neveu de Philippe le Bel et de Jeanne, fille de Louis X, roi de France, Charles succéda, en 1343, à son père dans le comté d'Évreux et, en 1349, à sa mère qui avait reçu la couronne de Navarre apportée dans la ...

- Afficher les 17 références

Voir aussi