AIMANTS

Les aimants permanents sont des corps ferromagnétiques qui, une fois aimantés, conservent un certain état magnétique dont l'effet le plus sensible est d'attirer un morceau de fer.

C'est en 1600 que paraît le premier ouvrage sur les aimants : De magnete. Son auteur, William Gilbert, essaya de créer des aimants artificiels, en utilisant le champ magnétique terrestre pour magnétiser des barres de fer. La découverte par Hans Christian Œrsted en 1820 de l'électromagnétisme, c'est-à-dire du champ magnétique créé par un courant électrique, freina pour un temps l'étude des aimants permanents. Quelques améliorations techniques furent apportées à la fin du xixe et au début du xxe siècle, notamment dans la fabrication d'alliages magnétiques. Cependant, ce sont les tentatives d'explication théorique du magnétisme par Pierre Curie, Paul Langevin, Pierre Weiss et plus tard Louis Néel qui donnèrent un regain d'intérêt aux aimants permanents. L'année 1931 fait date avec la découverte par le Japonais Mishima des alliages fer-nickel-aluminium qui sont à la base de l'essor prodigieux de cette branche de l'industrie. Les domaines d'applications des aimants permanents sont innombrables. Les plus importants sont : l'électronique, les télécommunications, l'électro-acoustique, l'électrotechnique et les instruments de mesure, enfin les appareils de contrôle ; la recherche moderne les utilise également dans les spectrographes de masse et les accélérateurs de particules.

Généralités

Définitions générales

Lorsqu'on place un matériau ferromagnétique de volume v dans un champ magnétique He, il prend un moment magnétique M. On définit en tout point une intensité d'aimantation ou aimantation J ; si la substance est uniformément aimantée, M = Jv. On représente, symboliquement, l'existence du vecteur J par des charges + et − (ou pôles nord et sud) réparties à la surface et dans le volume de la substance. Ces pôles créent à leur tour un champ magnétique ou champ démagnétisant Hd dirigé des pôles nord vers les pôles sud donc de sens contraire à J. Pour un corps uniformément aimanté dont la surface est ellipsoïdale, Hd est aussi uniforme et proportionnel à J :

Dans les applications d'aimants permanents, on parlera plutôt d' induction magnétiqueB que d'aimantation J et on écrira :

Cycle d'hystérésis

Si l'on part d'un corps désaimanté (J = 0) et qu'on le place, à une température θ déterminée, dans un champ magnétique extérieur que l'on fait croître progressivement, on peut tracer les caractéristiques J (H) et B (H) du matériau, H étant le champ qui règne à l'intérieur de la substance. Lorsque H croît indéfiniment, on atteint l'aimantation à saturation Js du matériau à la température θ.

Quand on fait décroître H, les courbes représentatives de J et de B ne passent pas par les mêmes points et, au moment où H est nul, il subsiste une certaine induction, dite induction rémanente, Br = 4πJr. Puis, le champ intérieur devenant négatif, on parvient à annuler B et J pour les valeurs BHc et JHc de H. JHc est le champ coercitif d'aimantation, BHc est le champ coercitif d'induction, ou champ coercitif Hc. Dans le deuxième quadrant de la figure, 4πJ > B puisque H < O, par suite, en[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Roger FONTAINE : ingénieur, chef de département à la Société d'études et de recherches magnétiques

Classification

Pour citer cet article

Roger FONTAINE. AIMANTS [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

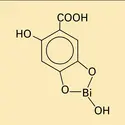

BISMUTH

- Écrit par Anne-Marie TRISTANT

- 2 936 mots

- 4 médias

-

COBALT

- Écrit par Jean AMIEL

- 2 969 mots

- 3 médias

De nombreux alliages de cobalt sont utilisés depuis 1916 dans des aimants permanents (Alnico et Cunico). Ils sont caractérisés par une induction rémanente et un champ coercitif élevés. D'autres alliages ont une perméabilité magnétique élevée : ils atteignent de grandes intensités d'aimantation pour des... -

ÉLECTRICITÉ - Lois et applications

- Écrit par Jean-Marie DONNINI, Lucien QUARANTA

- 4 773 mots

- 8 médias

Certains matériaux ferromagnétiques conservent leur aimantation lorsqu'on supprime le champ excitateur (effet d'hystérésis). Ils constituent les aimants permanents : ils produisent un champ magnétique et exercent entre eux des forces d'attraction ou de répulsion analogues aux effets que produiraient... -

EXPÉRIENCE DE FARADAY

- Écrit par Nicolas NIO

- 1 482 mots

- 1 média

...cuivre remonte par ce trou jusqu’à une certaine hauteur. Attaché à cette pointe (qui fait partie intégrante du circuit électrique) avec un lien souple, un aimant cylindrique dépasse légèrement au-dessus du mercure. Au milieu, un pilier en laiton supporte le fil électrique, qui vient affleurer le mercure.... - Afficher les 18 références

Voir aussi

- TREMPE, technologie

- CHAMP MAGNÉTIQUE

- PAROI, magnétisme

- GILBERT WILLIAM (1544-1603)

- FERROMAGNÉTISME

- HYSTÉRÉSIS

- VICALLOY

- ALNI

- ALNICO

- CHAMP DÉMAGNÉTISANT

- AIMANTATION

- DOMAINE, magnétisme

- CHAMP COERCITIF

- CIRCUIT MAGNÉTIQUE

- MATÉRIAUX MAGNÉTIQUES

- ACIER, technologie

- INDUCTION MAGNÉTIQUE

- PLATINE

- ÉNERGIE MAGNÉTIQUE