AFRIQUE (Structure et milieu) Géologie

Du point de vue géologique, on désigne sous le terme de bouclier africain ou, simplement, d'Afrique l'ensemble formé par le continent africain, la péninsule arabique et l'île de Madagascar. En effet, ces deux derniers éléments n'ont été séparés du premier que par l'ouverture plus ou moins ancienne de la mer Rouge, au nord, et du canal de Mozambique, au sud.

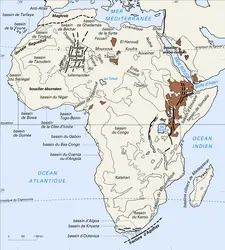

Ainsi définie, l'Afrique occupe une position à part parmi les continents. Il s'agit, pour l'essentiel, d'un immense craton stabilisé à la fin des temps précambriens, vers 600 millions d'années. Ce craton n'a été que faiblement repris au cours des temps calédono-hercyniens sur ses marges nord (Hercynides du Maroc) et ouest (Mauritanides de Mauritanie et du Sénégal) ou à son extrémité sud (Capides). Au cours des temps récents, seule sa partie nord, en bordure de la Méditerranée et sur la marge de la péninsule arabique, s'est trouvée entraînée dans la zone mobile « alpine » qui s'est créée lors de la collision Afrique-Eurasie. L'Afrique actuelle voit donc sa marge nord affronter un autre continent, tandis que, pour le reste, elle est entourée d'océans en cours d'expansion sans qu'il y ait de subduction à ses bordures.

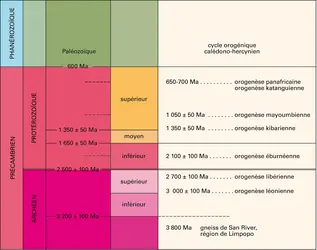

Ces dispositions font de l'Afrique un lieu privilégié pour l'étude du Précambrien. Une histoire longue de près de 4 milliards d'années (les gneiss de San River sont âgés de 3 milliards 800 millions d'années) va se dérouler, où l'on verra se former les premiers éléments de la croûte continentale africaine. Certains cratons seront stabilisés dès 3 milliards 100 millions d'années, et, sur eux, vont se déposer les premières couvertures de plate-forme peu ou pas métamorphisées qui ont conservé les premières traces de la vie. L'intérêt de ces séries est de nous renseigner sur les premiers processus de la sédimentation et de nous permettre de savoir que ceux-ci peuvent être interprétés avec le principe de l'actualisme.

À la fin des temps précambriens, le craton africain pénéplané va recevoir de vastes couvertures de plate-forme, d'abord au Paléozoïque puis au Mésozoïque et au Tertiaire. Ces couvertures se déposent dans de grands bassins nés de la déformation progressive de la plaque africaine. Certaines failles rejouent ; d'autres naissent, car le craton se fracture.

Une autre particularité réside dans le développement de bassins côtiers créés lors de l'ouverture des océans Atlantique et Indien. L'histoire de ces bassins est liée au processus d'ouverture, leur évolution de marge passive étant réglée par la subsidence thermique face à l'océan naissant.

La partie exondée de la plaque africaine va se couvrir de bassins à sédimentation continentale tout à fait remarquable, soit à la fin du Paléozoïque (par exemple le Karoo), soit au Mésozoïque (continental intercalaire, grès de Nubie). Les Rift Valleys de l'Est africain offrent un modèle, désormais classique, de la distension qui conduit à la naissance d'un océan.

Enfin, l'Afrique présente des exemples particulièrement intéressants de magmatisme anorogénique intraplaque (complexes annulaires alcalins, kimberlites), de volcanisme de points chauds, de zones de fractures, etc.

On ne saurait terminer sans souligner que ce continent est le seul à avoir fourni les restes des Hominidés les plus archaïques, les premiers Australopithèques. C'est ainsi que l'Afrique se trouve être le berceau des origines de l'Homme.

Le Précambrien

Les classifications du Précambrien varient selon les auteurs et les pays. Nous adopterons ici les subdivisions utilisées pour l'Atlas géologique du monde (G. Choubert et A. Faure-Muret dir., 1976) et pour la Carte géologique internationale de l'Afrique (G. Choubert et A. Faure-Muret dir.,[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Anne FAURE-MURET : professeur émérite

Classification

Pour citer cet article

Anne FAURE-MURET. AFRIQUE (Structure et milieu) - Géologie [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ÉVOLUTION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DANS LE MONDE

- Écrit par Yves GINGRAS

- 3 611 mots

- 16 médias

...l’Amérique. Quant à l’Asie, elle n’a pas vraiment modifié ses liens avec l’Europe et l’Amérique au cours des deux premières décennies du xxie siècle, signe que ces deux continents demeurent centraux sur le plan scientifique. Elle a cependant accru ses liens de collaboration avecl’Afrique et l’Océanie. -

FRONTIÈRE

- Écrit par Guillaume LACQUEMENT

- 6 351 mots

- 6 médias

...héritages coloniaux. Il se construit souvent en décalage avec la genèse des tracés, comme l’illustrent les frontières postcoloniales du continent africain. Les frontières africaines résultent d’un découpage rapide et exogène : les puissances européennes (notamment la France et le Royaume-Uni), rivales, mais... -

NOUVELLES ROUTES DE LA SOIE

- Écrit par Nashidil ROUIAÏ

- 4 923 mots

- 3 médias

D’autres critiques portent sur la nature des projets financés ou impulsés par la Chine à travers les Nouvelles Routes de la soie. L'Afrique du Sud s'est tournée vers la République populaire pour le financement à hauteur de 4 milliards de dollars de deux centrales à charbon. Pour sortir de la crise énergétique...

Voir aussi

- APTIEN

- ÉGYPTE, géographie

- BASIQUES ROCHES

- TRANSVAAL

- SÉDIMENTAIRES CYCLES

- CONTINENTAL INTERCALAIRE

- NATAL, Afrique du Sud

- KASAÏ

- ANTÉCAMBRIEN ou PRÉCAMBRIEN

- ALCALINS

- CHARNOCKITES

- HOGGAR ou AHAGGAR

- TILLITES

- ARABIQUE PÉNINSULE ou PLATE-FORME

- KARROO ou KAROO

- TAOUDENI BASSIN DE

- TINDOUF BASSIN DE

- TERTIAIRE ÈRE

- PHASES OROGÉNIQUES

- DRAKENSBERG

- CRATON

- CONTINENT

- RUWENZORI

- PIERRE TAILLÉE ÂGE DE LA

- ZAÏRE

- GNEISS

- SÉDIMENTATION MARINE

- TRANSGRESSIONS & RÉGRESSIONS MARINES

- KIMBERLITES

- CALÉDONIENNE OROGENÈSE

- AMMONITES, paléontologie

- PLATE-FORME, géologie

- GLACIATION SILURO-ORDOVICIENNE

- COUVERTURE, géologie structurale

- MÉSOSAURES

- CÉNOMANIEN

- ALBIEN

- BATHONIEN

- PHANÉROZOÏQUE

- SÉNONIEN

- TURONIEN

- TOARCIEN

- VISÉEN

- MAASTRICHTIEN ou MAËSTRICHTIEN

- NAMURIEN

- LIAS

- NAPPES DE CHARRIAGE

- COMPLEXES ANNULAIRES

- GLACIATION PERMO-CARBONIFÈRE

- AFRIQUE, géologie

- AUSTRALOPITHÈQUES

- OLDUVAI ou OLDOWAY SITE PRÉHISTORIQUE D', Tanzanie

- FRACTURE, tectonique

- REGUIBAT ou REGUEIBAT DORSALE

- NUMMULITES

- GLOSSOPTERIS

- RIFT, géologie

- KAAPVAAL

- WITWATERSRAND, Afrique du Sud

- PONGOLA BASSIN

- VENTERSDORP BASSIN DE

- LIMPOPO, Afrique australe

- KUNDELUNGU

- BUSHVELD, Afrique du Sud

- WATERBERG BASSIN DE

- KIBARA CHAÎNE DE

- NAMAQUALAND, Afrique

- ACCRÉTION, géologie

- CISAILLEMENT, tectonique