PLANÈTES

Comment définir une planète ?

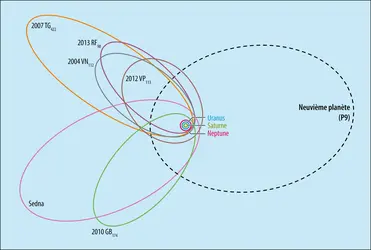

Finalement, qu’est-ce qu’une planète ? La réponse à cette question pourrait sembler aller de soi. Pourtant, la définition d’une planète n’a cessé d’évoluer avec le temps. Il en est de même de leur nombre. De cinq dans l’Antiquité, leur nombre passe à six pour inclure la Terre, avec l’avènement de l’héliocentrisme, puis à sept avec la découverte d’Uranus. Les « petites planètes » que sont les plus gros astéroïdes ayant été classées à part, la liste s’allonge jusqu’à neuf avec Neptune et Pluton. Le déclassement de Pluton ramène à huit le nombre des planètes… mais la liste n’est sans doute pas close si l’on en croit les modèles de simulation dynamique.

Les planètes ont longtemps été définies comme des objets plus massifs que les astéroïdes, en rotation autour du Soleil. Avec la découverte des objets transneptuniens, la définition des planètes a dû être revue : on ne peut en effet complètement exclure l’existence possible de TNO plus éloignés du Soleil et plus massifs que Pluton, qui auraient risqué d’allonger indéfiniment la liste des planètes… C’est pourquoi, en 2006, l’UAI a reformulé la définition d’une planète. Celle-ci, en orbite autour du Soleil, doit être suffisamment massive pour être sphérique, et avoir fait le vide de la matière entourant sa trajectoire. Par extension, les astres extérieurs au Système solaire, en orbite autour d’une étoile (autre que le Soleil) et répondant à ces critères, sont qualifiés d’exoplanètes. En complément de cette définition, l’UAI a déterminé une nouvelle catégorie de corps célestes, les planètes naines, dans laquelle Pluton a été placé, étant considéré comme le prototype de cette nouvelle classe. Ces objets, en orbite autour du Soleil et de forme presque sphérique, n’ont pas totalement éliminé les corps susceptibles de se déplacer sur une orbite proche de la leur. Malgré leur dénomination, ce ne sont pas des planètes car ils ne présentent pas toutes les caractéristiques de ces corps célestes. Cette classe est assez hétérogène, regroupant trois TNO (Pluton, Makémaké et Éris) et deux astéroïdes (Cérès et Hauméa).

Il est aussi possible de définir les caractéristiques d’une planète qui font sa spécificité par rapport aux étoiles en partant de ses propriétés physiques et plus seulement orbitales. Alors que le Soleil rayonne sa propre énergie à partir des réactions thermonucléaires responsables de la nucléosynthèse, les planètes, infiniment moins massives, en sont dénuées. Leur énergie interne propre (due à la radioactivité dans le cas des planètes telluriques, ou à la contraction gravitationnelle dans le cas des planètes géantes) est infiniment plus faible que celle du Soleil. Le rayonnement qu’elles émettent dans le domaine visible est la composante du rayonnement solaire reçu et réfléchi par leur surface ou les nuages qui les entourent.

Enfin, depuis le milieu des années 1990, l’exploration des planètes extrasolaires constitue une véritable révolution dans le domaine de l’astronomie. Elle conduit à replacer le Système solaire dans un contexte infiniment plus vaste : il n’est plus unique, comme on l’a longtemps supposé, mais il existe une infinité de systèmes stellaires dont les exoplanètes possèdent des propriétés physiques et orbitales extrêmement différentes de celles des planètes orbitant autour du Soleil.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Thérèse ENCRENAZ : directrice de recherche émérite au CNRS, Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique de l'Obsrvatoire de Paris

Classification

Pour citer cet article

Thérèse ENCRENAZ. PLANÈTES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

PLANÈTES (GENÈSE DES)

- Écrit par Pierre LÉNA

- 1 271 mots

- 1 média

Le 5 novembre 2014, la direction du radiotélescope Atacama Large Millimeter-submillimeter Array (A.L.M.A.) publia dans un communiqué une « image révolutionnaire révélant la genèse de planètes » autour de l’étoile HL Tauri (HL Tau). L’image, magnifique (fig.1), suscita immédiatement un enthousiasme justifié,...

-

PLANÉTOLOGIE

- Écrit par Thérèse ENCRENAZ

- 1 521 mots

La planétologie, souvent appelée planétologie comparée, est la discipline scientifique qui étudie les planètes et, plus généralement, l’ensemble des objets du système solaire. Émergeant à la fin des années 1950, elle s’est développée dans le courant des années 1970, motivée par l’avènement...

-

TERRE - Planète Terre

- Écrit par Jean AUBOUIN, Jean KOVALEVSKY

- 9 225 mots

- 9 médias

Un des principaux résultats de la « révolution copernicienne » fut la conception du système solaire, codifiée par Kepler selon des lois toujours en vigueur ; en conséquence, les planètes se trouvaient distinguées des étoiles, la Terre n'étant que l'une d'entre elles. -

ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)

- Écrit par Pierre LÉNA

- 2 129 mots

- 5 médias

Le deuxième domaine d'A.L.M.A. est celui dela formation des planètes. On sait que celles-ci se forment dans les disques de gaz et de poussière qui accompagnent la formation des étoiles. Des centaines d'exoplanètes sont connues depuis la découverte de la première en 1995, et ce domaine de recherche... -

ASTÉROÏDES

- Écrit par Christiane FROESCHLÉ, Claude FROESCHLÉ, Patrick MICHEL

- 10 700 mots

- 13 médias

...des perturbations, dites séculaires, qui agissent sur des durées de l'ordre du million d'années. Par leurs attractions gravitationnelles mutuelles, les planètes subissent des variations de la forme et de l'orientation de leurs orbites, mais elles produisent également des variations lentes (séculaires)... -

ASTRONOMIE

- Écrit par James LEQUEUX

- 11 339 mots

- 20 médias

...neuf. Toutefois, si l'on en croit Simplicius, Platon eut le mérite de proposer à son élève Eudoxe de Cnide (env. 400-355 av. J.-C.) la représentation du mouvement desplanètes par la seule utilisation de mouvements circulaires et uniformes, « seuls dignes de la perfection des corps célestes ». - Afficher les 71 références

Voir aussi

- PLUTON, astronomie

- SPECTROSCOPIE, astronomie

- OBSERVATOIRES ASTRONOMIQUES

- SATELLITES NATURELS

- MARINER, sondes spatiales

- PLANÈTES NAINES

- SATELLITES GALILÉENS

- VOYAGER, sondes spatiales

- ATMOSPHÈRE, planétologie

- VIKING, sondes spatiales

- IO, satellite

- ASTRONOMIE HISTOIRE DE L'

- ORBITE, mécanique céleste

- SONDES SPATIALES

- DISQUE PROTOPLANÉTAIRE