OZONE ATMOSPHÉRIQUE

- Article mis en ligne le

- Modifié le

- Écrit par Robert KANDEL

Le trou dans la couche d'ozone

La découverte du « trou »

Sur ce fond de controverses hautement techniques, difficiles à appréhender par le public et les politiques, l'annonce en 1985 de la découverte du trou dans la couche d'ozone fait l'effet d'une bombe. Selon les mesures effectuées par Joseph Farman et ses collaborateurs à la station scientifique britannique de Halley Bay, plus de la moitié de l'ozone au-dessus de l'Antarctique disparaît pendant le printemps austral. Ces conclusions sont confirmées par des mesures provenant d'autres stations de l'Antarctique, parfois fort éloignées, notamment la station japonaise de Syowa. Certes, la quantité d'ozone remonte en été, mais le changement de comportement de la stratosphère est radical. Ce changement était si peu attendu que le système de traitement des données du spectrophotomètre T.O.M.S. (Total Ozone Mapping Spectrometer) de la N.A.S.A., surveillant la quantité d'ozone à partir du satellite Nimbus-7 (lancé en 1978), avait rejeté les valeurs « trop » faibles, les attribuant à des erreurs de l'instrument. Après la publication des résultats de Farman, les chercheurs de la N.A.S.A. ont réexaminé ces données, mettant en évidence le développement du trou à chaque printemps depuis 1979 et l'extension de la région affectée à l'ensemble de l'Antarctique.

Pourquoi le trou dans la couche d'ozone ?

Comment comprendre ce changement radical de la chimie de la stratosphère ? Fallait-il y voir l'impact des CFC ? Tout le monde n'était pas prêt à l'admettre. En l'absence d'observations systématiques menées en Antarctique avant l'Année géophysique internationale (1957), on ne pouvait être sûr que le trou fût sans précédent. Pourquoi l'Antarctique d'ailleurs, alors que l'on n'observait point de trou sur l'Arctique (en 1985) ? Et comment tenir compte des réactions chimiques sur les surfaces des aérosols volcaniques ou autres ? Ces questions ont donné lieu à une intense activité de recherche et à l'organisation d'ambitieuses campagnes internationales d'observation, d'abord en Antarctique, puis dans l'hémisphère Nord. La première, la campagne Noze 1 (National Ozone Expedition), est organisée sous l'égide de la National Science Foundation des États-Unis pendant l'hiver et le printemps austraux (principalement d'août à octobre) de 1986 et dirigée par la jeune chimiste américaine Susan Solomon. Mobilisant plusieurs avions de recherche (dont l'ER-2, version civile de l'avion espion U-2 pouvant voler à 20 000 m d'altitude), lâchant des dizaines de ballons de recherche de différentes stations, analysant des échantillons d'air à différentes altitudes, ces campagnes viennent compléter les mesures ponctuelles faites depuis le sol et les données fournies par les satellites. La concentration de l'ozone ainsi que celles de toutes les espèces – chlorées, azotées, hydrogénées – pouvant affecter son abondance sont mesurées. Les aérosols, les températures et les vents sont aussi étudiés.

Plusieurs facteurs expliquent l'apparition du trou au sud plutôt qu'au nord. Au pôle Nord, avec l'océan Arctique, entouré par des masses continentales aussi bien que par des océans, la circulation atmosphérique est fort irrégulière, alternant réchauffements brusques et épisodes très froids, mélangeant souvent l'air polaire avec l'air des latitudes moyennes. En revanche, au pôle Sud, au-dessus du continent Antarctique entouré de milliers de kilomètres d'océan, l'atmosphère connaît une circulation très régulière. En hiver (de juin à août), lorsqu'il ne reçoit aucun rayonnement solaire, les températures sont très basses et les vents d'altitude s'organisent en un immense tourbillon stable appelé le vortex polaire[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Robert KANDEL : directeur de recherche honoraire du C.N.R.S., laboratoire de météorologie dynamique, École polytechnique, Palaiseau

Classification

Pour citer cet article

Robert KANDEL. OZONE ATMOSPHÉRIQUE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Article mis en ligne le et modifié le 10/02/2009

Médias

Autres références

-

TROU DANS LA COUCHE D'OZONE

- Écrit par Florence DANIEL

- 315 mots

- 1 média

L'ozone (O3) situé dans la stratosphère joue un rôle protecteur en absorbant les rayons ultraviolets. Une diminution de sa teneur a pour conséquence d'augmenter le bombardement de la surface terrestre par les U.V., ce qui a des effets néfastes sur tous les êtres vivants.

En 1974,...

-

AÉRONOMIE

- Écrit par Gaston KOCKARTS

- 4 157 mots

- 11 médias

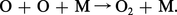

...pour assurer la conservation de l'énergie :Dans la stratosphère, il existe une autre réaction très efficace : donnant lieu à la formation de l' ozone (O3). Cependant, les molécules d'ozone peuvent être détruites par la réaction :

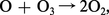

donnant lieu à la formation de l' ozone (O3). Cependant, les molécules d'ozone peuvent être détruites par la réaction : ou peuvent être photodissociées suivant le processus :...

ou peuvent être photodissociées suivant le processus :...

-

AIR

- Écrit par Jean PERROTEY

- 2 154 mots

- 2 médias

...moins en partie, régulée par sa dissolution dans l'eau et par la présence d'énormes masses de calcaires à la surface du globe. Le protoxyde d'azote et l'ozone sont synthétisés dans la haute atmosphère, à une altitude supérieure à 25 kilomètres. L'énergie du rayonnement ultraviolet solaire est en grande... -

ANTARCTIQUE

- Écrit par Pierre CARRIÈRE , Edmond JOUVE , Jean JOUZEL , Gérard JUGIE et Claude LORIUS

- 16 481 mots

- 24 médias

Formé de trois atomes d'oxygène, l'ozone (O3) est un constituant présent dans l'atmosphère en très faible quantité, équivalente à une épaisseur de quelques millimètres dont environ 90 p. 100 entre 20 et 50 kilomètres d'altitude. Son rôle est cependant essentiel, car il absorbe très efficacement... -

ATMOSPHÈRE - La couche atmosphérique terrestre

- Écrit par Jean-Pierre CHALON

- 7 816 mots

- 7 médias

...0,93 p. 100 pour l’argon) conservent une proportion quasiment constante jusqu’à une altitude proche de 80 à 100 kilomètres. Les proportions moyennes en ozone font exception à cette règle : alors qu’elles ne dépassent pas 5 × 10-6 p. 100 (soit 50 molécules d’ozone par milliard de molécules d’air)... - Afficher les 29 références