OUGARIT ou UGARIT

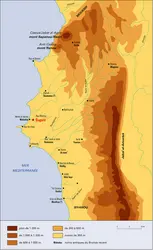

Ougarit (ou Ugarit) est le nom antique d'une cité du IIe millénaire avant J.-C. située sur le tell de Ras Shamra (côte méditerranéenne de la Syrie, à 10 km au nord de Lattaquié), capitale du royaume du même nom. Le nom d'Ougarit est attesté seulement pour la dernière période de son histoire, mais la ville dont les restes couvrent le tell correspond à la dernière phase d'une occupation humaine, à peu près continue, de six millénaires, depuis l'installation des premiers occupants au VIIIe millénaire. Ougarit connaît à la fin du Bronze récent (xive-xiie s. av. J.-C.) une assez longue phase de prospérité dont témoignent les vestiges architecturaux, le riche mobilier des tombes et de l'habitat, et le contenu de plusieurs milliers de tablettes écrites en signes cunéiformes. Mais cette période se termine par une rapide décadence et la ville ne résiste pas au passage des « Peuples de la mer » : elle est détruite vers 1190, et le royaume disparaît définitivement au début du xiie siècle avant J.-C.

Histoire des fouilles

La découverte fortuite d'une tombe dans la baie de Minet el-Beida a marqué le début des travaux de la mission archéologique française : en 1929, des fouilles ont été entreprises par C. F. A. Schaeffer et G. Chenet à la fois sur le site portuaire de Minet el-Beida et sur le tell de Ras Shamra, distant de moins de 1 kilomètre, qui s'est révélé un important site urbain. Dès la première campagne, on a trouvé, au milieu des restes architecturaux du Bronze récent (xive-xiie s.) au sommet de la ville (Acropole, Maison du grand prêtre), des tablettes d'argile portant des textes notés en cunéiforme dans la langue, l'« ougaritique », qui appartient au groupe sémitique occidental (comme le phénicien, l'araméen, l'hébreu) ; ces tablettes portaient des poèmes mythologiques centrés sur le dieu Baal, qui ouvraient des perspectives nouvelles sur la Bible, et renouvelaient la connaissance qu'on avait de son « substrat culturel cananéen ». Depuis cette date, la mission a poursuivi ses recherches à Ras Shamra-Ougarit (sauf une interruption pendant la Seconde Guerre mondiale) jusqu'à aujourd'hui, sous les directions de Claude Schaeffer (1929-1970), Henri de Contenson (1972-1973), Jean-Claude Margueron (1975-1976), Marguerite Yon (1978-1998), Yves Calvet et Bassam Jamous à partir de 1998.

D'une part, les recherches archéologiques ont permis d'explorer le tell en profondeur : un sondage ouvert sur la pente de l'Acropole jusqu'au sol vierge a traversé sur 15 mètres tous les niveaux d'occupation, permettant de retracer l'histoire de l'occupation humaine sur le site, du Néolithique à la fin du Bronze récent. D'autre part, les fouilles menées en extension à la surface du tell (environ 6 ha en 2000) ont révélé peu à peu la ville du Bronze récent avec ses palais et ses temples, son rempart et ses quartiers d'habitation, livrant un mobilier extraordinairement varié.

Depuis les années 1980, les programmes de fouille menés selon les méthodes traditionnelles sont combinés avec d'autres approches scientifiques, liées au progrès des techniques dites « archéométriques », portant sur les questions d'environnement, les analyses physico-chimiques de matériaux (métal, verre, bitume, etc.), la détermination des matières (animales, minérales, etc.), les procédés de datation. La combinaison des données historiques et archéologiques avec l'exploitation des textes et des analyses techniques a déjà permis, et permettra encore, d'approfondir la connaissance que l'on avait de la civilisation levantine d'Ougarit, qui est culturellement et historiquement un site clé de l'histoire du Proche-Orient.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- René LARGEMENT : professeur à l'Institut catholique de Paris

- Marguerite YON : agrégée de l'Université (lettres classiques), docteur ès lettres, directeur de recherche émérite au C.N.R.S.

Classification

Pour citer cet article

René LARGEMENT et Marguerite YON. OUGARIT ou UGARIT [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

BAAL

- Écrit par Universalis

- 853 mots

Divinité adorée dans de nombreuses communautés du Proche-Orient antique, spécialement par les Cananéens, qui semblent en avoir fait un dieu de la fertilité. Le terme sémitique baal (en hébreu, ba‘al) signifiait « possesseur » ou « seigneur », bien qu'on ait pu l'utiliser de façon plus...

-

CHYPRE ANTIQUE

- Écrit par Jean POUILLOUX, Claude F. A. SCHAEFFER

- 5 563 mots

...chypriote, accordèrent aux rois de ce pays le titre de « frère », comme l'atteste la correspondance diplomatique retrouvée accidentellement à Tell el-Amarna. Dès cette période également, les rois de Chypre entretenaient des relations d'amitié, renforcées par des liens matrimoniaux, avec la maison royale dans... -

DAGAN ou DAGON

- Écrit par Daniel ARNAUD

- 334 mots

- 1 média

D'origine inconnue et resté étranger à la culture sumérienne, le dieu Dagan appartient surtout à la religion des anciens sémites. Son nom, qui pourrait signifier « grain », donne une idée médiocre de son importance : il est en réalité à la Syrie ce qu'est Enlil à la Mésopotamie : la...

-

ÉCRITURE (notions de base)

- Écrit par Universalis

- 2 596 mots

- 7 médias

Les deux premiers alphabets sont inventés au cours de la seconde moitié du IIe millénaire avant J.-C. L’alphabet cunéiforme d’Ugarit, d’usage courant au xive siècle avant J.-C., comprend trente signes. Il est utilisé pour écrire des langues de même famille (araméen, hébreu, ougaritique et... - Afficher les 9 références

Voir aussi

- ORIENT ANCIEN

- PEUPLES DE LA MER

- RAS SHAMRA

- ARCHIVES ARCHÉOLOGIQUES, Orient ancien

- EL, divinité

- FOUILLES, archéologie

- COMMERCE, histoire

- CONSTRUCTION TECHNIQUES DE

- ÉCONOMIE ANTIQUE

- HOURRITE, langue

- YAM

- ANAT

- CUNÉIFORME ÉCRITURE

- CIVILE ARCHITECTURE, Antiquité

- PROCHE-ORIENT

- AQUEHAT ÉPOPÉE D'

- AKKADIEN ou ACCADIEN, langue

- BABYLONIEN, dialecte

- KÉRET ÉPOPÉE DE

- CANANÉEN, langue

- ANTIQUITÉ, architecture