MACHINE

La machine est une réalité technique qui joue un rôle dans la production, mais c'est aussi une réalité humaine et sociale qui a des effets profonds sur la vie matérielle des hommes, sur l'organisation du travail et les rapports sociaux. Ce dernier aspect alimente depuis Aristote la réflexion des philosophes dont l'attitude vis-à-vis de la machine s'est modifiée en même temps qu'évoluaient les techniques elles-mêmes. La machine a enfin été un modèle épistémologique pour penser le fonctionnement de l'organisme.

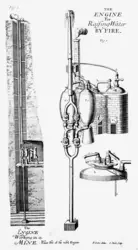

En tant que réalité technique, la machine est une construction artificielle qui consiste en « un assemblage de parties déformables avec restauration périodique des mêmes rapports entre les parties » (G. Canguilhem, La Connaissance de la vie) ; elle a pour fonction de transformer de l'énergie provenant d'une source naturelle (eau, vent, vapeur, électricité, pétrole, atome, soleil) et d'utiliser cette transformation. Il faut attendre la Renaissance pour voir apparaître deux caractéristiques essentielles de la machine, l'automatisme et la régulation, ou contrôle par la machine elle-même de son propre mécanisme.

En tant que réalité humaine et sociale, la machine a joué un rôle complexe et a fait l'objet, de la part des philosophes, de représentations variées, souvent contradictoires : moyen d'augmenter le bien-être des hommes, facteur de progrès ou, à l'inverse, engin maléfique susceptible de se retourner contre son utilisateur pour l'asservir. À cet égard, le problème de la machine a une histoire qui peut s'ordonner autour de trois axes principaux, correspondant eux-mêmes à des configurations différentes de la structure sociale et à des étapes du développement des techniques. Aristote a conscience du rôle des machines quand il écrit, dans la Politique (I, 4) que, « si les navettes tissaient d'elles-mêmes et si les plectres pinçaient tout seuls la cithare, alors ni les chefs d'artisans n'auraient besoin d'ouvriers, ni les maîtres d'esclaves ». L'absence de machines justifie l'esclavage, par ailleurs fondé en nature selon Aristote, et vice versa l'existence de cette main-d'œuvre abondante et bon marché explique la stagnation du machinisme dans l'Antiquité, phénomène dont rendent compte aussi certains traits caractéristiques de la mentalité hellénique, si l'on se réfère aux textes philosophiques : valorisation suprême de la contemplation par rapport à toute autre forme d'activité et mépris du travail manuel, supériorité affirmée du naturel sur l'artificiel. Cet ordre de valeurs va peu à peu s'inverser au cours des siècles suivants, qui voient s'opérer la réhabilitation progressive de tout ce qui est mécanique. L'utilisation des machines, et notamment de la force hydraulique, connaît un essor important à partir des xvie et xviie siècles. C'est avec Bacon et Descartes que la machine sera considérée essentiellement comme un moyen de libérer l'homme des forces de la nature ; la clef de l'amélioration des conditions de l'existence humaine est à chercher dans le développement des techniques, grâce auxquelles nous pouvons « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature » (Descartes, Discours de la méthode, 5e partie). Ce mouvement se précise au xviiie siècle avec la construction des automates (Vaucanson), le perfectionnement des fileuses mécaniques et, surtout, la création et la mise au point de la machine à vapeur (Papin, 1690 ; Savery, 1698 ; Newcomen, 1712 ; Watt, 1763), source d'énergie motrice applicable à tous les travaux industriels et autonome par rapport aux phénomènes naturels, limitant l'intervention humaine à un simple contrôle. En même temps, les encyclopédistes affirment leur confiance dans les inventions techniques et propagent[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Sophie JANKÉLÉVITCH : professeur de philosophie

Classification

Pour citer cet article

Sophie JANKÉLÉVITCH. MACHINE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

APPRENTISSAGE PROFOND ou DEEP LEARNING

- Écrit par Jean-Gabriel GANASCIA

- 2 645 mots

- 1 média

Apprentissage profond, deeplearning en anglais, ou encore « rétropropagation de gradient »… ces termes, quasi synonymes, désignent des techniques d’apprentissage machine (machine learning), une sous-branche de l’intelligence artificielle qui vise à construire automatiquement des connaissances...

-

AUTOMATE

- Écrit par Jean-Claude BEAUNE, André DOYON, Lucien LIAIGRE

- 6 648 mots

- 2 médias

Un automate (du grec ἀυτοματ́ον) est une machine imitant les mouvements, les fonctions ou les actes d'un corps animé.

Des origines jusqu'à nos jours, la création des figures animées, d'une complexité de plus en plus grande à mesure que se développent les sciences et les techniques,...

-

AUTO-ORGANISATION

- Écrit par Henri ATLAN

- 6 255 mots

- 1 média

Dans les artefacts, par définition construits par l'homme en vue de fins et suivant des plans déjà définis, la signification des structures et des fonctions est définie par rapport à ces fins. C'est dire que, comme ces fins elles-mêmes, extérieures à la machine qu'elles orientent,...

-

BIG DATA

- Écrit par François PÊCHEUX

- 6 148 mots

- 3 médias

Sur un plan sociétal, les services à la personne, entre les êtres humains et entre les hommes et les machines profitent aussi du big data. Les secteurs bancaires, financiers et de l’assurance sont constitutivement intéressés par la réduction de la prise de risque pour leur entité comme pour leurs clients.... - Afficher les 31 références

Voir aussi