ZODIACALE LUMIÈRE

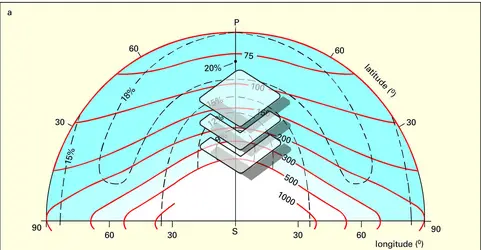

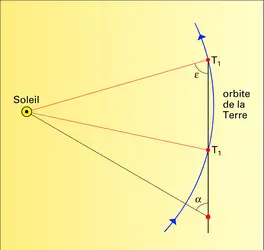

En l'absence de lumière parasite – crépusculaire, lunaire et artificielle –, un fuseau lumineux approximativement axé sur l'écliptique est visible au début ou à la fin de la nuit, surtout quand la latitude et la saison sont telles que l'angle écliptique-horizon est grand. On trouve peu de traces d'observations assidues de cette lueur avant celles qui furent effectuées entre 1683 et 1693 par Jean-Dominique Cassini, qui l'attribua à un nuage lenticulaire de matière diffuse entourant le Soleil. Diverses observations ayant montré que l'éclat décroissant du fuseau pouvait parfois être suivi jusqu'à 900 et davantage d'élongation solaire, il devint clair pour Jean Jacques d'Ortous de Mairan (1733) que le nuage zodiacal englobe nécessairement l'orbite terrestre. On constata au xixe siècle que la lueur peut, dans des conditions et pour des vues exceptionnelles, se distinguer très faiblement tout au long de l'écliptique (bande zodiacale) et qu'elle présente un léger renforcement à l'opposé du Soleil, la lueur antisolaire, ou Gegenschein.

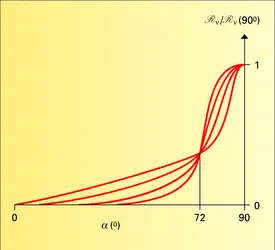

Des controverses, dont plusieurs restent ouvertes, apparurent bientôt : sur la variabilité de la lumière zodiacale d'une nuit ou d'une saison à l'autre, et d'une phase à l'autre du cycle solaire ; sur le spectre et la polarisation de la lueur ; et, naturellement, sur la distribution spatiale, le calibre, la dynamique, la nature physico-chimique, l'origine et l'évolution des grains de poussière et/ou des corpuscules qui diffusent ainsi la lumière solaire. La faiblesse de cette diffusion, dès qu'on s'écarte angulairement du Soleil et de l'écliptique, limita longtemps les progrès. Si des études photopolarimétriques correctes des régions relativement brillantes ont pu être faites visuellement dès 1874 par Arthur W. Wright et photographiquement dès 1928 (Jean Dufay), l'incertitude était encore grande dans les années 1960 sur les régions de latitude écliptique forte ou moyenne.

Depuis lors, l'élaboration de méthodes enfin cohérentes pour extraire la lumière zodiacale des autres composantes du ciel nocturne, ainsi que la continuité et l'homogénéité de certains programmes d'observation au sol ont beaucoup amélioré la situation. Y ont largement contribué aussi : le perfectionnement des récepteurs ; les avantages des ballons, des fusées et des satellites pour s'affranchir des émissions et extinctions atmosphériques, et ceux des sondes spatiales, pour se libérer du « carcan circumterrestre » en embarquant des photopolarimètres – hélas minuscules – beaucoup plus près ou plus loin du Soleil. Depuis 1983, grâce notamment au satellite Iras (Infrared Astronomy Satellite), la connaissance de l'émission thermique des grains interplanétaires est venue compléter celle de la lumière solaire qu'ils diffusent ; il s'agit là d'une avancée majeure.

Un aspect nouveau de l'importance des observations de la lumière zodiacale réside dans le fait que, en tant que bruit, cette source interpose un « voile » devant les objets lointains. Sévissant dans toutes les directions, quoique très inégalement, et dans l'infrarouge comme dans le domaine visible, le bruit zodiacal peut dégrader notablement les signaux faibles ; pour la meilleure détection de ces derniers par les télescopes spatiaux, comme Hubble, on doit en tenir grand compte.

Motifs d'intérêt, comme signal ou comme bruit

Historiquement, le nuage interplanétaire a toujours bénéficié d'un intérêt lié aux interrogations sur la formation et l'évolution du système solaire. Au milieu du xixe siècle, la théorie de Robert Mayer n'attribuait rien moins que l'entretien de l'énergie solaire aux impacts de matière météoritique. Actuellement, le problème le plus ardu est celui du bilan évolutif[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- René DUMONT : astronome de 1er échelon honoraire à l'Observatoire de Bordeaux. lauréat de l'Institut

Classification

Pour citer cet article

René DUMONT. ZODIACALE LUMIÈRE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Voir aussi

- SATELLITES ARTIFICIELS

- SPECTROSCOPIE, astronomie

- PHOTOMÉTRIE CÉLESTE

- ÉCLIPTIQUE

- BRILLANCE

- POLARISATION DE LA LUMIÈRE

- PIONEER, sondes spatiales

- GEGENSCHEIN

- POYNTING-ROBERTSON EFFET

- ASTRONOMIE HISTOIRE DE L'

- MESURES THERMIQUES

- RAIES D'ABSORPTION, astronomie

- DIFFUSION DE LA LUMIÈRE

- MODÉLISATION

- TÉLESCOPE SPATIAL

- SATELLITES D'OBSERVATION ASTRONOMIQUE

- SONDES SPATIALES