ZODIACALE LUMIÈRE

Localisation avec moindre incertitude

Désignons les brillances intégrées par Z pour le domaine visible et par Iν (ν : fréquence moyenne du filtre) pour l'infrarouge. Il est préférable de les exprimer avec une variable angulaire plutôt que linéaire variable qui sera l'angle de phase α que fait, au point courant de la ligne de visée, la direction du Soleil avec celle de l'observateur (α varie donc de zéro – pour le point infiniment éloigné – jusqu'à une limite – pour le lieu d'observation – égale au supplément π − ε de l'élongation solaire). Si l'intensité du Soleil est appelée S dans le visible et F dans l'infrarouge, et si m (= sin ε) est la plus courte distance de la ligne de visée au Soleil, on aura pour expressions les plus simples des brillances élémentaires : dZ = (S/m)Ddα et dIν = (F/m)Rνdα, où D et Rν sont des efficacités locales de diffusion et d'émission, dans la direction de l'observateur pour D et dans n'importe quelle direction pour Rν, l'émission thermique étant isotrope. Plus exactement, D(U.A.−1) est le coefficient de diffusion ; Rν (seconde d'angle × U.A.−1) est l'intensité volumique relative.

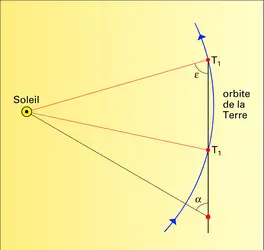

La méthode consiste à chercher les lieux de la ligne de visée où D et Rν peuvent s'obtenir avec une dépendance faible, et parfois nulle, par rapport aux hypothèses physiques et aux modèles mathématiques. Il est clair qu'une localisation de l'information est accessible, sans autre hypothèse qu'une stabilité à court terme du nuage, si l'on fait la différence ΔZ ou ΔIν des brillances observées à quelques jours d'intervalle, le long d'une même ligne recoupant l'orbite de la Terre, ce qui isole la contribution d'une corde T1T2 dont tous les points sont pratiquement (à la limite, exactement) à la même distance du Soleil. Si Z(ε) et Iν(ε) sont les brillances en fonction de l'élongation, on aura bien pour valeurs locales à 1 U.A. du Soleil et perpendiculairement à lui (α = ε = 900) : SD(900) = − dZ/dε et FRν(900) = − dIν/dε.

Il est stérile d'objecter la perte de précision due au fait que les dérivées des brillances sont moins bien connues que les brillances elles-mêmes ; ces dernières ne contiennent qu'une mixture d'information, utilisable telle quelle seulement s'il s'agit de l'aspect « bruit » du signal zodiacal. Quant aux quantités locales, seules pourvues de sens physique, c'est dans les dérivées qu'elles résident.

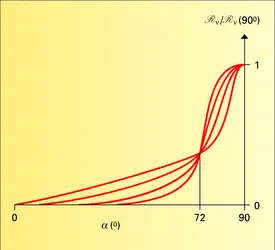

Dès lors, les courbes SD(α) et FRν(α), sans être entièrement reconstituables, certes, ont déjà deux contraintes connues, qui sont leur ordonnée finale SD(900) ou FRν(900), et leur surface Z ou Iν. Si la croissance se fait régulièrement le long de la ligne, ce qui n'est guère douteux, il y a nécessairement une abscisse intermédiaire où les courbes se focalisent plus ou moins, et où l'incertitude sur D ou sur Rν est bien moindre qu'ailleurs. Cette remarque reste valable même si la visée, tout en restant orthogonale au Soleil, s'écarte de l' écliptique, car, dans une semblable rotation autour de la ligne Soleil-Terre, il est invraisemblable que D(900) puisse changer, et impossible que Rν(900) change. La figure montre par exemple un faisceau de courbes FRν(α) admissibles, pour une visée par Iras d'un pôle de l'écliptique : la constriction des courbes, vers α = 720 (soit à une cote h = 0,32 U.A. hors de l'écliptique) est fort nette, et cela quels que soient les modèles mathématiques adoptés.

Malgré les résultats fragmentaires qu'elle donne, cette méthode, introduite par des photométristes (R. Dumont et A.-C. Levasseur-Regourd, 1985), puis adoptée par des thermiciens (W. T. Reach, 1988), permet de progresser avec assez de sécurité dans le maquis des[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- René DUMONT : astronome de 1er échelon honoraire à l'Observatoire de Bordeaux. lauréat de l'Institut

Classification

Pour citer cet article

René DUMONT. ZODIACALE LUMIÈRE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Voir aussi

- SATELLITES ARTIFICIELS

- SPECTROSCOPIE, astronomie

- PHOTOMÉTRIE CÉLESTE

- ÉCLIPTIQUE

- BRILLANCE

- POLARISATION DE LA LUMIÈRE

- PIONEER, sondes spatiales

- GEGENSCHEIN

- POYNTING-ROBERTSON EFFET

- ASTRONOMIE HISTOIRE DE L'

- MESURES THERMIQUES

- RAIES D'ABSORPTION, astronomie

- DIFFUSION DE LA LUMIÈRE

- MODÉLISATION

- TÉLESCOPE SPATIAL

- SATELLITES D'OBSERVATION ASTRONOMIQUE

- SONDES SPATIALES