- 1. Paramètres de la réaction épitope (ou haptène)-site anticorps

- 2. Forces moléculaires de liaison impliquées dans la réaction antigène-anticorps

- 3. Affinité des anticorps

- 4. Réactions de précipitation (immunoprécipitation)

- 5. Immunoanalyse par les méthodes immunoenzymologiques

- 6. Réactions d'agglutination

- 7. Bibliographie

IMMUNOCHIMIE

- Article mis en ligne le

- Modifié le

- Écrit par Joseph ALOUF

Affinité des anticorps

L 'affinité des anticorps se conçoit comme la résultante des forces attractives et répulsives établies entre les anticorps et les épitopes homologues de l'antigène correspondant ou avec des haptènes (Steward). La nature même de la réaction Ag-Ac amène à distinguer, d'une part, au niveau élémentaire l'affinité intrinsèque d'un anticorps individuel pour la structure homologue qu'il reconnaît (interaction primaire) et, d'autre part, l'affinité fonctionnelle (terme proposé par Karush de préférence à « avidité des anticorps » antérieurement utilisé) qui concerne l'interaction globale de l'ensemble bi- ou multivalent et hétérogène de la population d'anticorps (cf. infra, Affinité fonctionnelle), avec les différents épitopes de l'antigène. L'affinité fonctionnelle est toujours supérieure à la somme des affinités intrinsèques du système. Ce phénomène d'amplification parfois considérable (facteur 100 ou 1 000) analysé plus loin résulte de la multivalence des molécules réagissantes.

Affinité intrinsèque

Considérons l'interaction individuelle entre un haptène monovalent libre ou un épitope naturel ou hapténique d'un antigène, que nous désignerons indistinctement par le terme de ligand L, et un site anticorps d'une molécule d' immunoglobuline donnée, ou son fragment monovalent Fab, que nous appellerons indistinctement P. La réaction entre les deux entités L et P est réversible et peut se représenter par l'équation :

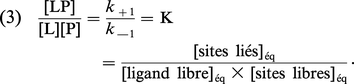

Lorsque l' équilibre est atteint, la vitesse est nulle, il se forme autant de molécules de complexes qu'il s'en dissocie (l'équation 2 = 0) d'où la relation (loi d'action de masse) :

La constante d'équilibre K, appelée aussi constante d'association intrinsèque, est, par définition, l'affinité intrinsèque de l'anticorps. Celle-ci a donc une définition thermodynamique quantitative précise. K, dénoté parfois Ka, a les dimensions d'un inverse de concentration, et s'exprime donc en litre/mole (L mol-1 ou M-1). Notons que l'équation (3) indique que deux réactions réversibles peuvent avoir une constante K identique mais des constantes de vitesse différentes. Certains auteurs expriment l'équilibre de la réaction (1) par le rapport :

Plus K sera élevé, meilleure sera l'affinité de l'anticorps et donc la stabilité du complexe LP. Les valeurs de K varient entre 105 (faible affinité) à 109 (forte affinité) et même 1012 L mol-1. Il est important de souligner qu'à part les anticorps monoclonaux dont l'affinité est homogène (valeur unique) la plupart des anticorps spécifiques d'un ligand, fût-il un haptène très simple, forment une population hétérogène (entre autres types d'hétérogénéité) ayant un spectre variable d'affinité. L'affinité mesurée selon l'équation (3) sera une affinité intrinsèque moyenne, K0, qui est la moyenne des constantes d'association intrinsèque de chacun des anticorps formant cette population de molécules.

On peut observer d'après l'équation[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Joseph ALOUF : membre titulaire de l'Académie nationale de pharmacie, professeur honoraire à l'Institut Pasteur, Paris, directeur de recherche honoraire au C.N.R.S., professeur à l'Institut Pasteur de Lille

Classification

Pour citer cet article

Joseph ALOUF. IMMUNOCHIMIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Article mis en ligne le et modifié le 14/03/2009

Médias

Autres références

-

ALLERGIE & HYPERSENSIBILITÉ

- Écrit par Bernard HALPERN , Georges HALPERN , Salah MECHERI et Jean-Pierre REVILLARD

- 12 574 mots

- 2 médias

Lesétudes immunologiques ont montré que la spécificité antigénique est souvent l'attribut d'une petite fraction de la molécule. Le développement de la chimiosynthèse au cours des dernières décennies a permis de jeter quelque lumière sur la nature du déterminant antigénique et de sa spécificité grâce... -

ANTICORPS MONOCLONAUX

- Écrit par Michel MAUGRAS et Jean-Luc TEILLAUD

- 2 137 mots

Les anticorps, ou immunoglobines, sont des protéines sécrétées par une famille de cellules, les lymphocytes, dont la principale propriété est de reconnaître le « non-soi ». Les substances chimiques reconnues comme étrangères, qu'elles soient des associations de molécules ou des molécules, sont...

-

ANTIGÈNES

- Écrit par Joseph ALOUF

- 7 382 mots

- 5 médias

Enrègle générale, les antigènes sont des macromolécules, mais toute macromolécule n'est pas obligatoirement immunogène. L'immunogénicité d'une macromolécule est d'autant plus élevée que sa taille est plus importante. Exceptionnellement, un certain nombre de molécules de faible taille moléculaire... -

ÉLECTROPHORÈSE

- Écrit par Jean GUASTALLA , Jean MORETTI et Jean SALVINIEN

- 4 740 mots

- 10 médias

On a décrit plusieurs procédés qui permettent de séparer des groupes de protéines (albumine, α1, α2, β1, β2, γ-globulines) en vue de préparer ces fractions à partir, par exemple, d'un sérum. À cet effet, on utilise des portoirs de grandes dimensions dans lesquels on met une pâte d'amidon,... - Afficher les 11 références