GÉNOMIQUE Génome artificiel

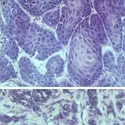

Le 20 mai 2010, des chercheurs du John Craig Venter Institute aux États-Unis ont publié en ligne, sur le site Internet de la revue américaine « Science », un article intitulé « Création d'une cellule bactérienne contrôlée par un génome synthétisé chimiquement ». Il ne s'agit pas de vie ou de cellule synthétique comme on l'a souvent lu dans les médias, mais de la synthèse d'un chromosome bactérien entier par voie chimique – copie exacte de celui de la bactérie « Mycoplasma mycoides » –, de son introduction dans une bactérie d'espèce différente (« Mycoplasma capricolum ») et de la production, à partir de cette chimère génétique initiale, de bactéries dont les constituants sont tous issus du décodage du seul génome artificiel, celui de la bactérie receveuse ayant été détruit. Si cette expérience, qui a pris quinze ans pour aboutir, n'apporte qu'assez peu de chose en biologie fondamentale, elle constitue, en revanche, une prouesse technologique. Potentiellement riche de développements industriels et environnementaux, elle ouvre les portes vers la construction de nouvelles formes de vie tout en suscitant des problèmes éthiques nouveaux.

La synthèse chimique de petits fragments d'ADN

Le support matériel de l'hérédité de tous les organismes vivants est un acide nucléique, l'ADN (acide désoxyribonucléique) dans le cas le plus général. Les gènes, alignés le long de la molécule d'ADN des chromosomes, sont des séquences issues de l'assemblage de quatre bases azotées : l'adénine (A), la cytosine (C), la guanine (G) et la thymine (T). L'ordre dans lequel ces bases (on parle plus volontiers de nucléotides) apparaissent le long de la séquence d'un gène dicte les propriétés de la molécule codée par ce gène. En d'autres termes, synthétiser chimiquement un chromosome bactérien revient à relier, dans un ordre très précis, les quelques millions de nucléotides qui le composent. Dans la nature, l'opération s'effectue par copie d'un brin d'ADN matrice. Une synthèse chimique d'un ADN de cette longueur n'est pas encore envisageable en laboratoire. En revanche, la synthèse chimique de fragments d'ADN beaucoup plus courts s'effectue par additions successives à partir d'un nucléotide initial immobilisé sur un support insoluble. Cette synthèse date de la fin des années 1960. Sa complexité réside dans la succession de réactions chimiques (couplage et déprotection de radicaux actifs), de lavages des produits de synthèse et dans l'optimisation du rendement de chaque étape. La synthèse est effectuée automatiquement dans des appareils appelés synthétiseurs d'ADN. Au milieu des années 1990, ces outils fournissaient en quelques heures des oligonucléotides de 25 à 30 nucléotides. En 2010, ils permettent d'obtenir – encore que difficilement – des oligonucléotides de 150 à 200 nucléotides, lesquels peuvent ensuite être assemblés en fragments plus longs. L'assemblage de ces fragments en séquences de quelques milliers de nucléotides correspond à des chromosomes fonctionnels, comme les 7 741 bases du virus de la poliomyélite, lequel est réalisable depuis 2002.

L'article publié par les chercheurs du John Craig Venter Institute concerne des chromosomes beaucoup plus longs : comment produire in vitro une molécule d'ADN comptant un million de nucléotides ?

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Gabriel GACHELIN : chercheur en histoire des sciences, université Paris VII-Denis-Diderot, ancien chef de service à l'Institut Pasteur

Classification

Pour citer cet article

Gabriel GACHELIN. GÉNOMIQUE - Génome artificiel [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Autres références

-

SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN, en bref

- Écrit par Nicolas CHEVASSUS-au-LOUIS, Universalis

- 286 mots

Le 12 février 2001, les revues scientifiques Nature et Science publient la séquence quasi complète des trois milliards de bases du génome humain. Cette double publication conclut par un ex aequo la compétition entre un consortium international de laboratoires publics, qui a commencé ses...

-

BIOTECHNOLOGIES

- Écrit par Pierre TAMBOURIN

- 5 368 mots

- 4 médias

Des gènes responsables de la résistance aux herbicides, aux infections virales, fongiques ou bactériennes, identifiés grâce au progrès de lagénomique, sont utilisés pour transférer aux plantes ces mêmes propriétés de résistance. C'est en 1985 que les premiers essais en champ de plantes transgéniques... -

BOTANIQUE

- Écrit par Sophie NADOT, Hervé SAUQUET

- 5 647 mots

- 7 médias

...scientifique s'est accélérée, engendrant des bouleversements imprévisibles de notre compréhension du monde, y compris celui des plantes. La génomique, par exemple, est en train de révéler une évolution et un fonctionnement bien plus complexe des génomes d'eucaryotes (organismes pourvus d'un... -

CANCER - Cancer et santé publique

- Écrit par Maurice TUBIANA

- 14 762 mots

- 8 médias

... représente un autre domaine de recherche. Maintenant qu'ont été identifiés les défauts du génome caractérisant les cellules cancéreuses, il est tentant d'essayer de les corriger et de faire redevenir normales les cellules cancéreuses. Quelques résultats ont été obtenus chez l'homme dans... - Afficher les 27 références

Voir aussi