BERNARD DE CLAIRVAUX (1090-1153)

Incursions dans la politique

Il entretint enfin des relations étroites avec la papauté : non seulement avec Innocent II à la suite du schisme de 1130, mais plus encore avec Eugène III, un ancien moine de Clairvaux qui occupa la chaire de Pierre de 1145 à 1153. Il rédigea à son intention le traité De consideratione, pour lui montrer les exigences spirituelles et morales de sa charge, sans craindre de critiquer certaines pratiques de l'Église romaine, telles que l'exemption, les appels. En revanche, il exalta dans cet opuscule l'éclatante dignité de la charge apostolique, reconnaissant au pontife romain une autorité souveraine dans l'Église et, conformément aux théories grégoriennes, le droit d'intervenir dans les affaires politiques, s'il le fallait par-dessus les pouvoirs temporels et à leur encontre, au nom de la morale et de la religion et pour la défense des droits et des intérêts ecclésiastiques.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marie-Madeleine DAVY : maître de recherche au C.N.R.S.

- Marcel PACAUT : professeur d'histoire du Moyen Âge à l'université de Lyon-II-Lumière

Classification

Pour citer cet article

Marie-Madeleine DAVY et Marcel PACAUT. BERNARD DE CLAIRVAUX (1090-1153) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Autres références

-

CISTERCIENS

- Écrit par Marie-Madeleine DAVY, Placide DESEILLE, Anselme DIMIER

- 8 650 mots

- 5 médias

...pauvreté, silence, travail manuel, tels seront les éléments principaux de la création cistercienne. Cîteaux (de cistels, roseaux) sera fondé en Bourgogne : Bernard (dit de Clairvaux, car il sera l'organisateur de ce monastère) vint en 1111, accompagné de plusieurs de ses frères, de cousins et d'amis, rejoindre... -

CLOÎTRES

- Écrit par Léon PRESSOUYRE

- 5 514 mots

- 3 médias

...ou gravées constituent l'un des plus anciens exemples, et le premier conservé, d'une de ces somptueuses créations clunisiennes contre lesquelles saint Bernard n'allait pas tarder à s'élever. Les rapports de l'art du cloître de Moissac avec celui des plus anciens chapiteaux du cloître de la Daurade à ... -

CROISADE CONTRE LES ALBIGEOIS - (repères chronologiques)

- Écrit par Laurent ALBARET

- 747 mots

1145 Le cistercien Bernard de Clairvaux organise une mission de prédication à Toulouse et dans l'Albigeois. Il découvre à Verfeil une dissidence religieuse qui revendique une filiation apostolique et rejette les sacrements de l'Église. Il la nomme l'hérésie des « albigeois »....

-

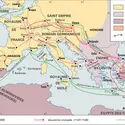

CROISADES

- Écrit par Universalis, Jean RICHARD

- 8 155 mots

- 3 médias

...de la prédication : on connaît mal les conditions dans lesquelles cette désignation intervint lors des deux premières croisades, mais on sait que saint Bernard reçut une mission du pape Eugène III et chargea plusieurs cisterciens de prêcher la croisade en 1147 ; un prédicateur qui s'était attribué lui-même... - Afficher les 9 références

Voir aussi