Bouddhisme indien

Articles

-

AHIṂSĀ

- Écrit par Anne-Marie ESNOUL

- 465 mots

Le mot sanskrit ahiṃsā, qui désigne, dans les religions de l'Inde, la non-violence (ou la non-nuisance) et même l'absence de toute intention de nuire, est composé du préfixe privatif a et de HIṂS, forme désidérative abrégée de la racine HAN (« frapper », « blesser », « tuer »)....

-

BHIKṢU

- Écrit par Jean VARENNE

- 92 mots

Nom donné à ceux des hindous qui, pour obtenir la délivrance (moksha,[ṃoksa], c'est-à-dire le « salut »), décident de renoncer au monde et se doivent de ne plus rien posséder qu'un bâton pour s'aider dans leur marche et un bol pour recueillir les aumônes. On les nomme encore sâdhus (...

-

BODHGAYĀ

- Écrit par Bruno DAGENS, Rita RÉGNIER

- 977 mots

Gayā, qui fait partie de l'État de Bihār, dans l'Inde du Nord-Est, constitue depuis des temps immémoriaux un tīrtha ( lieu saint) type, en raison même de sa configuration : la cité est arrosée par la Phalgu, formée des eaux de la Nairañjanā et de la Mahānādī qui s'unissent en amont...

-

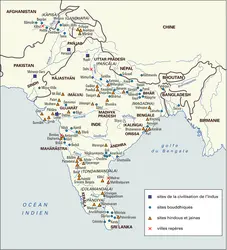

BOUDDHISME (Histoire) - L'expansion

- Écrit par Jean NAUDOU

- 3 116 mots

- 4 médias

Le bouddhisme, issu d'un modeste district de l'Inde gangétique, s'est répandu, non sans se modifier, sur une grande partie de l'Asie et est devenu, avec le christianisme et l'islam, une des trois grandes religions mondiales. Aujourd'hui, Sri Lanka, la Birmanie, la Thaïlande,...

-

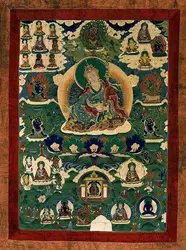

BOUDDHISME (Les grandes traditions) - Bouddhisme indien

- Écrit par Jean FILLIOZAT, Pierre-Sylvain FILLIOZAT

- 10 641 mots

- 1 média

Le bouddhisme propose à l'homme trois refuges, le Buddha, sa doctrine et sa communauté. Les trois ont leur histoire, longue de deux millénaires et demi : la représentation de la personne du premier a toujours évolué, les conceptions doctrinales ont été en perpétuelle mutation, la communauté a eu son...

-

CONVERSION D'ÁSOKA

- Écrit par François CHENET

- 236 mots

Le règne d'Aśoka (— 268-— 232), souvent comparé à l'empereur Constantin, représente une époque unique dans l'histoire de l'Inde ancienne, celle qui a vu la réunion de deux principes naissant, la monarchie et le bouddhisme. Tentative d'unification politique de tout le sous-continent, à l'exception...

-

ESCHATOLOGIE

- Écrit par Michel HULIN

- 6 366 mots

- 1 média

L'eschatologie est la « science des choses ultimes » (ta eschata, en grec) ou des « fins dernières » de l'homme. Or, comme l'atteste clairement l'histoire des religions, ces fins dernières ont toujours été comprises en deux sens bien différents. D'un côté, c'est le ...

-

JÑĀNA

- Écrit par Jean VARENNE

- 369 mots

La réflexion philosophique indienne (tant bouddhiste qu'hindoue) est déterminée par un certain nombre de présupposés, parmi lesquels l'idée que le sujet pensant est modifié, dans sa nature même, par le type de connaissance qu'il acquiert au cours de son existence. Ainsi le ...

-

MILINDA QUESTIONS DE

- Écrit par Jean VARENNE

- 313 mots

On trouve dans la littérature bouddhique en pāli un ouvrage exceptionnel : Les Questions de Milinda (Milinda-pañha) qui se présente comme un dialogue entre le moine bouddhiste Nāgasena et le roi grec de Bactriane Ménandre (en pāli, Milinda). Au début du texte, Siālkot (Sakala), capitale...

-

NĀLANDĀ

- Écrit par Rita RÉGNIER

- 1 817 mots

Au cœur de l'ancien Magadha, la terre sainte du bouddhisme (Bihār méridional, Inde du Nord-Est), se dressent les ruines imposantes de Nālandā, cité monastique et métropole spirituelle du monde bouddhique médiéval. Fondée, selon toute vraisemblance, pendant le deuxième quart du ve siècle...

- 1

- 2