Théories du texte

Articles

-

CRITIQUE LITTÉRAIRE

- Écrit par Marc CERISUELO, Antoine COMPAGNON

- 12 918 mots

- 4 médias

L'expression « critique littéraire » recouvre aujourd'hui deux activités relativement autonomes. Elle désigne d'une part les comptes rendus de livres dans la presse, à la radio, à la télévision : parlons ici de « critique journalistique ». Elle renvoie d'autre part au savoir sur la littérature, aux...

-

DIÉGÈSE, poétique

- Écrit par Véronique KLAUBER

- 174 mots

« La diégèse est l'univers spatio-temporel désigné par le récit » (Gérard Genette, Figures III). Dans la terminologie propre à la narratologie, il s'est avéré utile de distinguer le contenu du récit, l'histoire et l'acte par lequel le récit « se narre ». En effet, cette...

-

INTERTEXTUALITÉ THÉORIE DE L'

- Écrit par Pierre-Marc de BIASI

- 4 296 mots

Né du grand renouvellement de la pensée critique au cours des années soixante, le concept d'intertextualité est aujourd'hui un des principaux outils critiques dans les études littéraires. Sa fonction est l'élucidation du processus par lequel tout texte peut se lire comme l'intégration et la transformation...

-

ISOTOPIE, linguistique

- Écrit par Alain SAUDAN

- 535 mots

Le concept d'isotopie, introduit de manière opératoire par A.-J. Greimas dans sa Sémantique structurale (1966), fondamentale pour l'analyse du discours et la constitution du texte en objet scientifique, est défini en ces termes par l'auteur : « Ensemble redondant de catégories sémantiques...

-

MANUSCRITS - La critique génétique

- Écrit par Pierre-Marc de BIASI

- 13 229 mots

Depuis les années 1970, les études littéraires se sont enrichies d'une nouvelle approche, la « critique génétique », qui se propose de renouveler la connaissance des textes à la lumière de leurs manuscrits, en déplaçant l'interrogation critique de l'auteur vers l'écrivain,...

-

MOTIF, poétique

- Écrit par Véronique KLAUBER

- 315 mots

Dans l'œuvre littéraire, le motif est « une toile de fond, un concept large, désignant soit une certaine attitude — par exemple la révolte —, soit une situation de base impersonnelle dont les acteurs n'ont pas encore été individualisés » (Raymond Trousson). Ainsi le motif du « cœur mangé » apparaîtra-t-il...

-

RÉCIT

- Écrit par Louis MARIN, Jean VERRIER

- 8 889 mots

- 3 médias

Au cours des années 1960, les études du récit vont s'orienter suivant deux directions principales. Dans le domaine littéraire, on a tenté de définir des catégories générales du récit saisies dans des textes particuliers : À la recherche du temps perdu, de Proust, ou La Modification,...

-

RIFFATERRE MICHAËL (1924-2006)

- Écrit par Universalis

- 160 mots

Lexicologue et critique littéraire franèais. Michael Riffaterre s'est bâti une réputation de redoutable polémiste à l'occasion d'échanges avec le romaniste Leo Spitzer, puis avec Roman Jakobson et Claude Lévi-Strauss, à propos de leur analyse des « Chats » de Baudelaire. À la suite...

-

SÉQUENCE, poétique

- Écrit par Véronique KLAUBER

- 179 mots

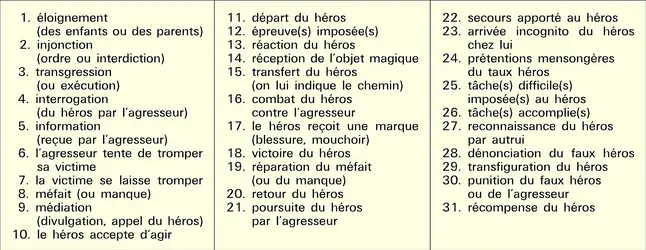

La séquence en narratologie est la combinaison d'au moins trois fonctions (ou atomes narratifs découverts et décrits par Vladimir Propp dans La Morphologie du conte). Elles correspondent d'une manière générale, et dans l'ordre, à une virtualité d'action, à sa réalisation et au résultat de...

-

TEXTE THÉORIE DU

- Écrit par Roland BARTHES

- 7 495 mots

Qu'est-ce qu'un texte, pour l'opinion courante ? C'est la surface phénoménale de l'œuvre littéraire ; c'est le tissu des mots engagés dans l'œuvre et agencés de façon à imposer un sens stable et autant que possible unique. En dépit du caractère partiel et modeste de la notion (ce n'est, après tout, qu'un...

- 1

- 2