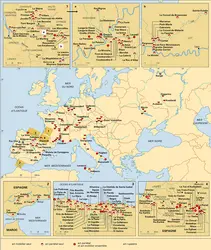

Paléolithique

Articles

-

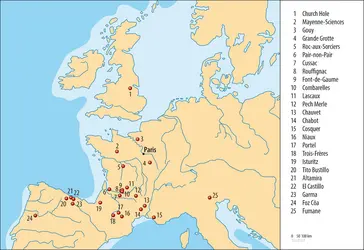

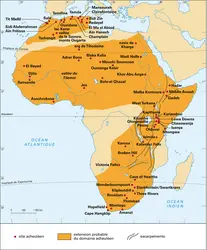

ACHEULÉEN

- Écrit par Michèle JULIEN

- 123 mots

L’Acheuléen est une civilisation de la préhistoire ; son nom vient du gisement de Saint-Acheul, faubourg d'Amiens, où fut découvert un outillage du Paléolithique inférieur dont la pièce caractéristique est le biface. Cette culture apparaît en France vers — 700 000, mais en Afrique...

-

ATÉRIEN

- Écrit par Jean CHAVAILLON

- 130 mots

L'Atérien est connu du Maroc à la vallée du Nil, du rivage méditerranéen au sud du Sahara. Cette culture paléolithique (de 40 000 à 20 000 ans) est née du Moustérien. Le site éponyme est Bir el-Ater, en Algérie. On a observé et étudié plusieurs niveaux en stratigraphie à Taforalt...

-

BÉRINGIENNE (TRADITION)

- Écrit par Patrick PLUMET

- 118 mots

Terme proposé et utilisé par H. West pour regrouper différentes formations archéologiques alaskiennes et sibériennes, issues du Paléolithique supérieur sibérien, retrouvées sur le territoire de l'ancienne Béringie. Elles sont chronologiquement situées entre le milieu de la glaciation würmienne...

-

BRASSEMPOUY, archéologie

- Écrit par Dominique HENRY-GAMBIER

- 334 mots

Le village de Brassempouy en Chalosse appartient à une région de l'avant-pays pyrénéen, limitée au nord par l'Adour et au sud par le Gave de Pau. Le gisement étudié est situé à 2 kilomètres.

La grotte du Pape, découverte en 1880 et fouillée par Pierre-Eudoxe Dubalen puis par...

-

CHÂTELPERRONIEN

- Écrit par Bernard VANDERMEERSCH

- 557 mots

Le Châtelperronien est une culture du début du Paléolithique supérieur, définie par Henri Breuil à partir de l'industrie de la grotte des Fées à Châtelperron (Allier). Elle est caractérisée par la présence d'une pointe allongée à dos abattu accompagnée d'outils sur lames mais aussi par la persistance...

-

CRESWELLIEN

- Écrit par Patrick PLUMET

- 59 mots

Creswellien est le nom donné à certaines cultures du nord de l'Europe (Angleterre, Belgique, Pays-Bas, Allemagne et peut-être nord de la France) contemporaines bien que différentes du Magdalénien français. Développées entre 19 000 et 10 000 B.P., elles tirent leur nom du site éponyme de Creswell Crags...

-

ÉPIGRAVETTIEN

- Écrit par Patrick PLUMET

- 44 mots

Épigravettien est le nom donné aux cultures italiennes et d'Europe orientale succédant au Gravettien entre 19 000 et 11 000 B.P. Ces cultures sont contemporaines de la fin du Solutréen et du Magdalénien d'Europe occidentale et centrale.

-

ÉPIPALÉOLITHIQUE

- Écrit par Jean-François JARRIGE

- 74 mots

On a d'abord désigné sous ce terme les civilisations à l'outillage largement composé de microlithes apparues après la dernière glaciation, et précédant le Néolithique. On tend aujourd'hui, surtout au Proche-Orient, à qualifier d'Épipaléolithique toute industrie à dominante microlithique...

-

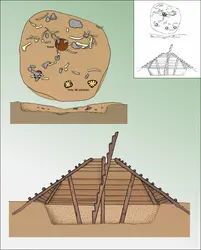

FOZ CÔA, site rupestre paléolithique

- Écrit par Denis VIALOU

- 914 mots

- 1 média

La découverte scientifique, en décembre 1994, des gravures sur rochers (rupestres) repérées dès 1992 dans la vallée du Côa, bouleversa la conception que l'on avait de l'art monumental paléolithique : elle montrait que, en Europe occidentale, cet art n'était pas seulement pariétal (sur paroi) comme...

-

GRAVETTIEN

- Écrit par Michèle JULIEN

- 132 mots

Le Gravettien est une culture du Paléolithique supérieur, nommé d'après le gisement éponyme de La Gravette (Dordogne), est aussi connu sous le nom de Périgordien supérieur. Il s'étend de 27 000 à 20 000 ans environ avant notre ère.

L'industrie lithique est caractérisée par...