Empire byzantin

Articles

-

ANNE COMNÈNE (1083-1148)

- Écrit par Pascal CULERRIER

- 564 mots

Fille aînée de l'empereur Alexis Ier (qui régna de 1081 à 1118), Anne Comnène, née en 1083, épousa le césar Nicéphore Bryennios et brigua en vain la couronne impériale. L'échec de ses ambitions politiques lui valut une retraite forcée qu'elle mit à profit pour reprendre un projet laissé...

-

ATTALEIATÈS MICHEL (XIe s.)

- Écrit par Jean GOUILLARD

- 212 mots

Né à Attaleia (actuelle Antalya), dans les premières décennies du xie siècle, Attaleiatès fait carrière à Constantinople. Juge du Voile et de l'Hippodrome, il accumule les titres et s'enrichit dans l'achat de biens. Il meurt à une date inconnue, au plus tôt dans les dernières années du siècle....

-

BÉLISAIRE (500 env.-565)

- Écrit par Joël SCHMIDT

- 733 mots

- 1 média

À la veille du vie siècle, l'Empire romain morcelé par les royaumes barbares semble appartenir à une histoire définitivement révolue. Cependant, à Constantinople, l'empereur Justinien Ier cherche à retrouver l'unité de l'ancienne puissance romaine et à reconquérir à l'Occident...

-

BESSARION JEAN cardinal (1403-1472)

- Écrit par Jean GOUILLARD

- 677 mots

- 1 média

Issu d'une très modeste famille de Trébizonde, alors capitale des grands Comnènes. Bessarion étudie à Constantinople, où il compte parmi ses maîtres le médecin et astronome Chrysokokkès, et se fait des amis, tel Francesco Filelfo le Vénitien. En 1423, il prend l'habit monastique et, à cette occasion,...

-

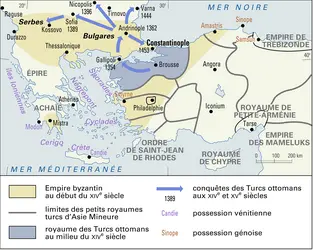

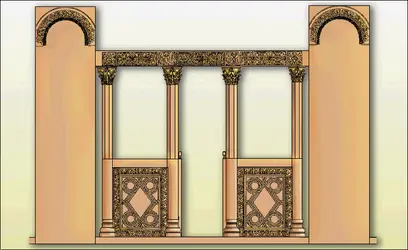

BYZANCE - L'Empire byzantin

- Écrit par Universalis, José GROSDIDIER DE MATONS

- 13 315 mots

- 17 médias

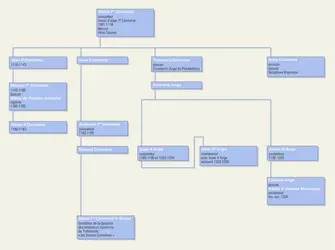

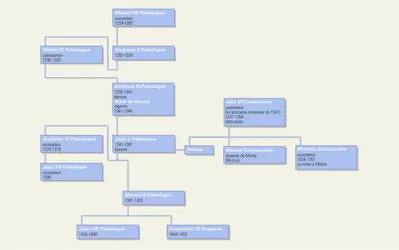

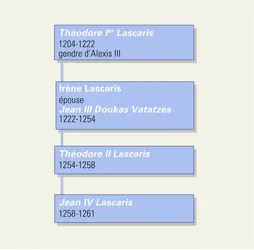

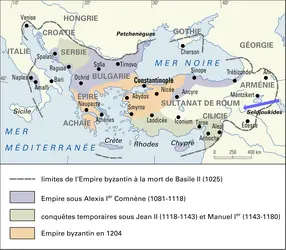

La séparation de l'Empire romain de Théodose Ier, en 395, entre ses deux fils, marque le début de l'Empire byzantin. La pars occidentalis subira les poussées barbares, jusqu'à son effondrement en 476, tandis que, en Orient, les différentes dynasties qui se succèdent, des Théodosiens aux...

-

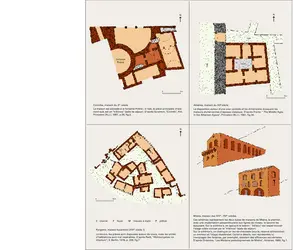

BYZANCE MÉDIÉVALE 700-1204 (A. Cutler et J.-M. Spieser)

- Écrit par Jean-Pierre SODINI

- 1 250 mots

La collaboration de deux grands spécialistes de Byzance a permis la mise au point d'un livre intelligent et vivant, qui renouvelle les vues routinières sur Byzance (coll. L'Univers des formes, Gallimard, Paris, 1996).

Une brève introduction souligne quelques constantes de l'âme byzantine....

-

CÉRULAIRE MICHEL (1000-1058) patriarche de Constantinople (1043-1058)

- Écrit par Jean GOUILLARD

- 710 mots

Issu d'une famille de la classe sénatoriale, Cérulaire est attiré par la politique. On lui prête même des visées impériales. À la suite de l'échec d'un complot contre Michel IV (1040), il se fait moine. En 1043, par la faveur de Constantin IX Monomaque, il est élu patriarche, tenant ainsi la revanche...

-

CÉSAROPAPISME

- Écrit par Jean GOUILLARD, Michel MESLIN

- 5 400 mots

- 2 médias

Césaropapisme : ce mot anachronique a été forgé dans la seconde moitié du xixe siècle, pour définir l'absorption par l'empereur (césar-), souverain temporel, des fonctions spirituelles dévolues au chef de l'Église chrétienne (-pape).

Le problème des relations entre l'...

-

CONSTANTIN VII PORPHYROGÉNÈTE (905-959) empereur d'Orient (912-959)

- Écrit par Pascal CULERRIER

- 740 mots

Cet empereur byzantin dont le père, Léon VI, était très savant, monta sur le trône en 913, mais ne put régner seul qu'après la déposition de son collègue Romain Lécapène en 944. Son action politique fut moins décisive que son rôle en matière culturelle. Très lettré, il protégea l'université établie...

-

ÉCHANGES COMMERCIAUX ENTRE L'OCCIDENT ET BYZANCE - (repères chronologiques)

- Écrit par Pascal BURESI

- 320 mots

992 En échange du prêt de sa flotte pour transporter des troupes byzantines vers l'Italie, Venise reçoit, par un chrysobulle, un privilège : Basile II abaisse à 2 sous d'or les droits de passage payés par les Vénitiens à la douane d'Abydos.

1054 Schisme de Michel Cérulaire...