OPTIQUE Optique non linéaire

L'optique non linéaire est l'ensemble des phénomènes qui résultent de la non-linéarité de la réponse d'un milieu matériel à l'action d'une onde électromagnétique du domaine optique. Elle est une conséquence de l'invention du laser : le premier exemplaire a été construit en 1960 ; la première expérience d'optique non linéaire fut faite en 1961 (génération de second harmonique) ; dès 1962, la plupart des effets de l'optique non linéaire étaient expliqués théoriquement.

Le champ électrique d'une onde électromagnétique polarise tout système matériel. En champ fort, ce qui explique la nécessité de l'emploi du laser, la polarisation induite dévie du régime linéaire valable en champ faible. Certains effets de l'optique non linéaire sont la transposition en optique d'effets déjà connus à plus basse fréquence : génération d'harmoniques, amplification paramétrique. D'autres sont l'équivalent d'effets déjà connus en résonance magnétique nucléaire. Mais certains sont propres à l'optique, comme l'effet Raman stimulé, découvert par hasard. Ce qui est caractéristique de l'optique non linéaire, c'est l'importance du phénomène de propagation.

Susceptibilités non linéaires

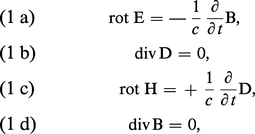

Les ondes rencontrées en optique non linéaire sont, en général, assez intenses pour que les champs électromagnétiques puissent être traités classiquement. La quantification du champ n'est nécessaire que pour traiter les processus spontanés (par exemple : luminescence paramétrique, diffusion Raman, etc.) qui initient certains phénomènes de l'optique non linéaire. En revanche, la matière est en général traitée quantiquement. Dans un milieu matériel non chargé et non conducteur, les équations de Maxwell macroscopiques s'écrivent :

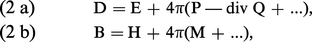

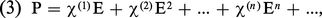

En optique conventionnelle, le champ électrique est suffisamment faible pour que l'on puisse écrire, avec une très bonne approximation, que la densité de polarisation induite est proportionnelle au champ électrique. Lorsque le champ E est plus fort, P peut être décomposé en puissances de E :

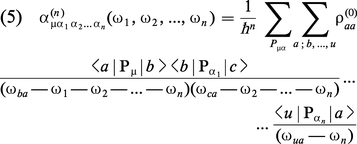

La réponse de la matière n'étant pas instantanée, il est nécessaire de décomposer E et P en leurs composantes de Fourier. Par exemple, la composante Pμ(2) (ω) de la polarisation au deuxième ordre, à la fréquence ω, s'écrit :

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Daniel RICARD : docteur en sciences physiques, chargé de recherche au C.N.R.S., laboratoire d'optique quantique de l'École polytechnique, maître de conférences à l'Ecole polytechnique

Classification

Pour citer cet article

Daniel RICARD. OPTIQUE - Optique non linéaire [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Article mis en ligne le et modifié le 14/03/2009

Médias

Autres références

-

ASHKIN ARTHUR (1922-2020)

- Écrit par Bernard PIRE

- 1 271 mots

- 1 média

Le physicien américain Arthur Ashkin a reçu le prix Nobel de physique en 2018 pour ses « inventions révolutionnaires dans le domaine de la physique des lasers ».

Né le 2 septembre 1922 à New York, au sein d’une famille d’origine juive ukrainienne, Ashkin a passé sa jeunesse dans le quartier...

-

BABINET THÉORÈME DE

- Écrit par Josette CACHELOU

- 164 mots

Considérons une source lumineuse ponctuelle A dont un système optique donne une image ponctuelle A′. Limitons maintenant l'ouverture du système soit par un écran percé d'un petit trou T, soit par l'écran complémentaire E, c'est-à-dire ayant la forme du trou T. Autour de A′, dans une région normalement...

-

CHAMBRE NOIRE ou CHAMBRE OPTIQUE, reproduction graphique

- Écrit par Jean RUDEL

- 508 mots

L'invention de la camera oscura (chambre obscure dite aussi chambre noire) comme moyen de reproduction d'une image et son exploitation perspective remonte à des temps très anciens. Déjà Aristote, dans ses Problematica avait fait remarquer que les rayons passant par une ouverture constituaient...

-

CINÉMASCOPE

- Écrit par Victor BACHY

- 240 mots

Le premier des procédés de film large projeté sur grand écran qui ait connu un grand succès commercial (La Tunique, de H. Koster, 1953).

Le Cinémascope est fondé sur un procédé optique très ancien, l'anamorphose, qui, par un jeu de miroirs et de lentilles, comprime l'image dans le sens vertical...

- Afficher les 28 références