MAGNÉTOSPHÈRES

On a initialement donné le nom de magnétosphère aux régions les plus éloignées de la surface du globe. On voulait ainsi traduire l'influence prédominante du champ magnétique terrestre sur le comportement du milieu qui ne contient pratiquement plus de particules électriquement neutres ; le rayonnement ultraviolet du Soleil brise ces dernières en composantes porteuses de charges électriques : les électrons et les ions, tandis que les collisions qui permettent la recombinaison des électrons et des ions en atomes se raréfient au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la Terre et que la densité du gaz atmosphérique diminue. Le milieu est donc entièrement ionisé et soumis en conséquence à l'action du champ magnétique.

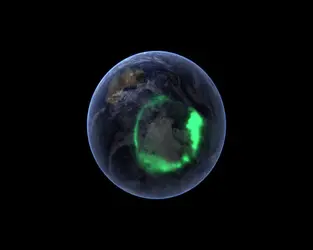

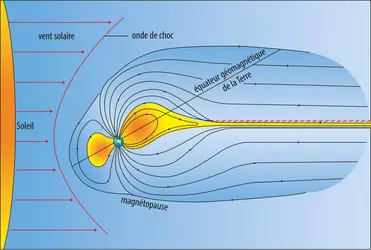

Lorsqu'on s'éloigne de la surface de la Terre, on entre dans la magnétosphère au moment où on quitte l'ionosphère (c'est-à-dire l' atmosphère terrestre dans sa région partiellement ionisée mais encore largement dominée par la physico-chimie des espèces neutres). La limite entre ces deux régions est quelque peu arbitraire : on lui assigne généralement une altitude de 1 000 kilomètres, à quelques centaines de kilomètres près. La limite externe de la magnétosphère, qui est aussi celle de l'atmosphère terrestre, est appelée magnétopause. Elle est bien définie au moins du côté solaire où sa distance à la Terre, variable dans le temps, est de l'ordre de 10 rayons terrestres. Du côté opposé au Soleil, la magnétosphère présente une « queue », longue de plusieurs milliers de rayons terrestres. Cette forme générale, ses variations dans le temps et l'ensemble des phénomènes magnétosphériques sont dus à l'interaction entre le champ magnétique terrestre et le vent solaire, flux de particules émis en permanence par le Soleil et qui arrive au voisinage de l'orbite de la Terre avec une densité de l'ordre de 5 électrons par centimètre cube (et autant de protons), et avec une vitesse de quelques centaines de kilomètres par seconde. Ce vent solaire comprime les lignes de force du champ magnétique terrestre qui, en retour, creuse une cavité dans le vent solaire et le rejette ainsi pour l'essentiel à une dizaine de rayons terrestres de la surface du globe. Le vent solaire est lui-même porteur d'un faible champ magnétique qui joue un rôle important dans la manière dont une partie de son énergie cinétique est transformée en énergie électrique par une sorte de dynamo qui alimente la plupart des phénomènes magnétosphériques. Certains de ces phénomènes, ainsi que la pénétration de particules du vent solaire par les faiblesses de la cuirasse magnétique, expliquent la présence dans la magnétosphère d'électrons et d'ions de haute énergie. Ces particules sont parfois précipitées dans l'ionosphère des hautes latitudes, où elles causent les aurores polaires. Plus généralement, le comportement de cette région, reliée aux parties éloignées de la magnétosphère par ces fils conducteurs que sont les lignes de force du champ magnétique terrestre, est entièrement dépendant des phénomènes magnétosphériques.

L'interaction d'un corps céleste, pourvu d'un champ magnétique et d'un flux de plasma, c'est-à-dire d'un ensemble d'électrons et d'ions, est en fait un phénomène fréquent dans l'Univers. C'est ainsi que les sondes spatiales ont montré que la planète Mercure possédait une magnétosphère plus petite que celle de la Terre, et ont confirmé la présence de magnétosphères ou voisinage des planètes extérieures – Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ; les caractéristiques de ces magnétosphères varient considérablement d'une planète à l'autre. Certains objets astronomiques sont la source de rayonnements électromagnétiques dont l'origine est très vraisemblablement liée à une structure[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Michel PETIT : ancien membre du bureau du GIEC, ancien directeur de l'Institut national d'astronomie et de géophysique

Classification

Pour citer cet article

Michel PETIT. MAGNÉTOSPHÈRES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AÉRONOMIE

- Écrit par Gaston KOCKARTS

- 4 157 mots

- 11 médias

...de particules chargées dans les régions polaires, le long des lignes de force du champ magnétique. De plus, cette interaction du vent solaire avec la magnétosphère et l'ionosphère crée des champs électriques suffisamment intenses pour faire apparaître un échauffement par effet Joule, dans la thermosphère.... -

ALFVÉN HANNES (1908-1995)

- Écrit par Agnès LECOURTOIS

- 426 mots

L’astrophysicien suédois Hannes Alfvén a reçu le prix Nobel de physique en 1970 pour sa contribution à la physique des plasmas qu'il a fondée, prix qu’il a partagé avec le physicien français Louis Néel (1904-2000).

Né le 30 mai 1908 à Norrköping en Suède, Hannes Alfvén fait ses études...

-

ATMOSPHÈRE - La couche atmosphérique terrestre

- Écrit par Jean-Pierre CHALON

- 7 816 mots

- 7 médias

Au-dessus de 1 000 kilomètres d'altitude, et s'étendant jusqu'à la magnétopause qui la sépare de l'espace interplanétaire, se trouve la magnétosphère. Cet espace agit comme un écran qui protège la Terre du « bombardement » de particules ionisées constituant le vent solaire. Elle est peuplée... -

AURORE POLAIRE

- Écrit par Jean-Jacques BERTHELIER

- 5 522 mots

- 4 médias

...prodigieux amènera une meilleure connaissance des aurores et montrera surtout qu'elles ne sont que la signature des phénomènes qui affectent l'ensemble de la magnétosphère et de l' ionosphère terrestres. Il est devenu évident que la coordination des efforts n'est pas seulement nécessaire pour les observations... - Afficher les 20 références

Voir aussi