KIKUYU

Problèmes posés par l'impérialisme européen

À la fin du xixe siècle, les Anglais, qui faisaient construire par des manœuvres asiatiques le chemin de fer Kenya-Ouganda, prirent l'habitude de se ravitailler chez ces paysans actifs. En 1902, quatre désastres désolèrent conjointement les hautes terres, au sud du pays : variole, peste bovine, famine, invasion de sauterelles. Vingt à cinquante pour cent de la population périt ; les survivants s'exilèrent, laissant leurs champs à la garde de quelques parents. Les colons européens, qui désiraient ces terres en friche, les « achetèrent » aux gardiens ; ceux-ci pensaient accorder des droits précaires de jouissance, ceux-là pensaient acquérir une propriété foncière. À leur retour, les chefs de famille n'eurent plus le droit d'occuper leurs propres terres, si ce n'est en qualité de squatters, ou fermiers des colons. La validité des ventes fut contestée, au nom du droit coutumier : nul n'a le droit de vendre sa part du patrimoine, et a fortiori l'ensemble, sans l'accord de tous les membres du clan ; de plus, les ventes de terres ne sont possibles qu'entre Kikuyu. Il en résulta, vers 1920, le début d'un mouvement de contestation visant à obtenir le retour des terres à leurs propriétaires africains. Aux environs de 1950, la révolte prit un tour violent ; une société secrète, les Mau-Mau, imposait à ses initiés le serment de tuer un Européen au signal convenu. L'état d'urgence fut proclamé en 1952. Le conflit avait aussi un aspect religieux, les missionnaires condamnant des coutumes comme la polygamie, la circoncision et surtout la clitoridectomie, considérées par les Kikuyu comme essentielles à leur cohésion sociale. En réaction, un courant antichrétien se propagea, et des religions syncrétiques apparurent. Leurs adeptes soulignaient que la Bible ne condamne ni la polygamie ni la circoncision.

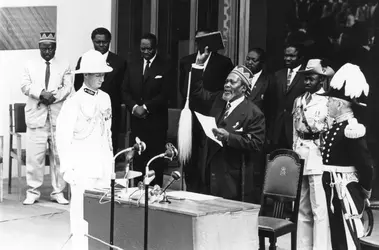

Jomo Kenyatta, « le javelot flamboyant du Kenya », ajouta à ces revendications foncières et traditionalistes celle de l'indépendance politique ; emprisonné de 1952 à 1961, il devint Premier ministre du Kenya indépendant en 1963. Il en fut ensuite nommé président. De tendance modérée et pro-occidentale, il semblait avoir oublié les dissensions du passé. Après la mort de Kenyatta en 1978, son successeur a poursuivi une politique semblable. Toutefois, n'étant pas lui-même Kikuyu, il lui arrive d'affronter les groupes de pression Kikuyu constitués depuis l'indépendance.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jacques MAQUET : professeur à l'université de Californie à Los Angeles

Classification

Pour citer cet article

Jacques MAQUET. KIKUYU [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AFRIQUE NOIRE (Culture et société) - Littératures

- Écrit par Jean DERIVE, Jean-Louis JOUBERT, Michel LABAN

- 16 566 mots

- 2 médias

...transfigurée par une écriture superbement métaphorique. Ngugi met alors en question le choix de l'écriture « afro-saxonne » et décide de publier dans sa langue, le kikuyu. Il connaît la prison en 1978 pour avoir fait jouer une pièce en kikuyu traitant de l'exploitation des paysans. Les romans qu'il écrit en kikuyu... -

DÉCOLONISATION

- Écrit par Charles-Robert AGERON

- 7 311 mots

- 31 médias

...civiles successives. Au Kenya, où vivaient un petit colonat européen et de nombreux immigrés indiens, éclata en 1952 une révolte armée des paysans kikuyu contre la présence coloniale. Il fallut deux ans de guerre pour écraser cette révolte africaine conduite par la société secrète des Mau-Mau. Après... -

INITIATION

- Écrit par Roger BASTIDE

- 7 153 mots

- 1 média

...opération prend aussi la forme d'une purification : bains, destruction des anciens vêtements, changement de nom. À la fin, l'enfant renaîtra ; chez les Kikuyu africains, la nouvelle naissance est marquée par la mise en position de l'enfant entre les jambes de sa mère à laquelle il est attaché par un boyau... -

KENYA

- Écrit par Bernard CALAS, Universalis, Denis Constant MARTIN, Marie-Christine MARTIN, Hervé MAUPEU

- 13 794 mots

- 13 médias

...s'ils dominent la vallée, sont pourtant divisés et de violents conflits opposent pasteurs et agriculteurs. Dans le massif du mont Kenya, les territoires kikuyu s'étendent ; les agriculteurs qui les occupent prospèrent malgré les incursions massaï ; ils commercent également, notamment avec les Kamba installés... - Afficher les 8 références

Voir aussi