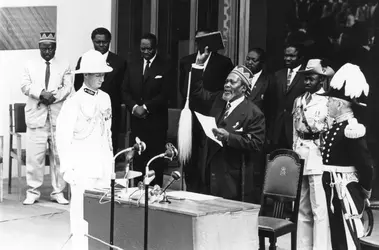

KENYATTA JOMO (1893 env.-1978)

Né à la fin du xixe siècle, près de Gatundu, en pays kikuyu, Jomo Kenyatta suit en 1909 l'enseignement d'une mission. Vers 1919, il s'installe à Nairobi et, en 1922, est employé par la municipalité au service des Eaux. Sa connaissance de l'anglais, du swahili (langue véhiculaire de l'Afrique orientale) et du kikuyu (sa langue maternelle) le conduit à faire des traductions pour la Kikuyu Central Association (K.C.A.), un des premiers groupements de défense des intérêts africains. En 1927, il en devient un des permanents et prend la direction de son journal en 1928.

En 1929, la K.C.A. l'envoie à Londres pour soutenir les revendications des Kenyans devant le Colonial Office ; il passe en Europe deux ans, au cours desquels il se rend à Moscou. Rentré au Kenya en 1930, il repart quelques mois plus tard pour Londres, où il va rester seize ans. Il maintient irrégulièrement ses contacts politiques, avec la gauche britannique notamment, et travaille surtout l'anthropologie chez Bronislaw Malinovski. En 1938, il publie Au pied du mont Kenya, remarquable étude ethnographique du peuple kikuyu. Et, pour la première fois, Kamau Johnstone wa Ngengi se fait connaître sous le nom de Jomo Kenyatta. Il traverse ensuite des années difficiles, occupe de petits emplois, survit grâce à l'aide de quelques amis anglais.

Il participe en 1945 à l'organisation du congrès panafricaniste de Manchester et, en 1946, reprend la route du pays. Il y est confronté à un mouvement national qui s'est développé sans lui, y rencontre des hommes plus jeunes, partisans de l'action violente. Il travaille avec eux au sein de la Kenya African Union (K.A.U.), mais, lorsque sont connues les premières prestations de serment mau-mau et qu'il apprend le projet d'un soulèvement généralisé, il refuse, semble-t-il, de les soutenir. Pourtant, ses prises de position publiques sont équivoques. Cela suffit aux autorités coloniales pour être persuadées qu'il est l'inspirateur du mouvement. Et, lorsque l'état d'urgence est proclamé en 1952, Jomo Kenyatta est l'un des premiers arrêtés. La révolte, au bout de cinq longues années, sera noyée dans le sang ; mais les Britanniques, qui avaient rêvé de faire du Kenya un « pays de l'Homme blanc », une seconde Afrique du Sud, seront contraints d'abord à des réformes, puis devront enclencher le processus aboutissant à l'indépendance. Jomo Kenyatta, en prison, était de fait le symbole d'une lutte vieille de plusieurs décennies ; son élargissement était la condition, en même temps que la manifestation éclatante, de l'accession à la souveraineté nationale. Il ne pouvait qu'être le premier président du Kenya indépendant.

Accédant au pouvoir, après neuf années de réclusion, il a pour premier souci de rassurer les colons européens ; certains resteront, prendront la nationalité du pays ; l'un d'entre eux, Bruce MacKenzie, sera longtemps ministre de l'Agriculture, le poste le plus important sans doute du gouvernement ; d'autres partiront, progressivement, et leurs terres pourront être rachetées, grâce à des prêts britanniques, par la bourgeoisie nouvelle. Sur la scène internationale, Jomo Kenyatta était un allié fidèle des Occidentaux, mais il n'hésita pas à condamner leurs politiques dès qu'elles mettaient en cause le principe de la souveraineté des Africains sur leurs pays respectifs ; ainsi le Kenya prit-il toujours position contre les régimes racistes de l'Afrique australe. En fait, c'est une communauté d'intérêts économiques qui liait Jomo Kenyatta, et ses proches aux Occidentaux ; conservateur, le Mzee (le « Vieux », ce qui implique le « Sage ») était aussi un partisan convaincu de la modernisation du Kenya ; selon lui, cette modernisation ne pouvait passer que par l'aide des Occidentaux, détenteurs de[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Denis Constant MARTIN : directeur de recherche, Fondation nationale des sciences politiques (C.E.R.I.)

Classification

Pour citer cet article

Denis Constant MARTIN. KENYATTA JOMO (1893 env.-1978) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AFRIQUE (Histoire) - Les décolonisations

- Écrit par Marc MICHEL

- 12 424 mots

- 24 médias

...syndicats libres) grâce à Tom Mboya et, sur des couches sociales nouvelles constituées de petits entrepreneurs et de paysans enrichis. Avec la libération de Kenyatta en 1961, les nationalistes s'engagèrent dans la voie gradualiste que proposaient les Britanniques. Le transfert du pouvoir ainsi retardé jusqu'en... -

DÉCOLONISATION

- Écrit par Charles-Robert AGERON

- 7 311 mots

- 31 médias

...Conseil législatif. L'autonomie fut accordée en 1960, et l'indépendance, dans le cadre du Commonwealth le 12 décembre 1963. Le principal leader kikuyu, Jomo Kenyatta, qui avait été emprisonné pour complicité avec les Mau-Mau et qui combattait pour l'unité du pays, avait finalement accepté le compromis britannique... -

KENYA

- Écrit par Bernard CALAS, Universalis, Denis Constant MARTIN, Marie-Christine MARTIN, Hervé MAUPEU

- 13 794 mots

- 13 médias

...Makhan Singh. C'est dans la Kikuyu Central Association, à la fin des années 1920, que l'on entend parler pour la première fois de celui qui devait devenir Jomo Kenyatta ; rédacteur en chef du journal de l'Association en 1927, il est envoyé par celle-ci à Londres en 1929 ; il y retourne en 1931 et... -

KIKUYU

- Écrit par Jacques MAQUET

- 1 754 mots

- 2 médias

Jomo Kenyatta, « le javelot flamboyant du Kenya », ajouta à ces revendications foncières et traditionalistes celle de l'indépendance politique ; emprisonné de 1952 à 1961, il devint Premier ministre du Kenya indépendant en 1963. Il en fut ensuite nommé président. De tendance modérée et pro-occidentale,...

Voir aussi